原创 解密秦始皇为什么要入海求仙?

秦始皇是中国历史上首位皇帝,也是秦王朝的创建者,被誉为中国古代政治的杰出代表。作为历史上统治时间最长的帝王之一,他在位时成功消灭六国,完成了中国的大一统,创立了郡县制度,结束了春秋战国时期的诸侯割据局面,建立起封建专制的统治体系。秦始皇的政治举措,尤其是统一中国,对历史产生了深远的影响,被明代思想家李贽赞誉为“千古英雄”和“千古一帝”。

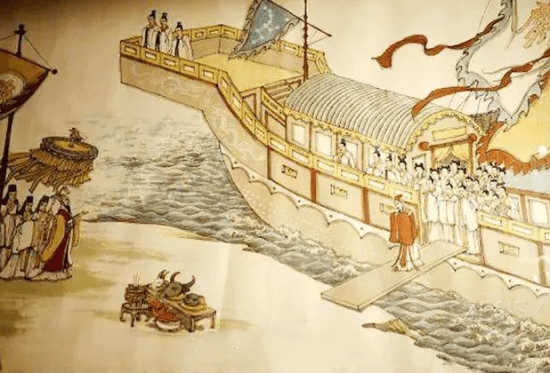

然而,秦始皇在统一全国后,选择将大量精力投入到追求不死之身的活动中。为了寻找神仙和仙药,他遍访全国,北击匈奴,建设宫殿,甚至残忍坑杀儒士。无论付出怎样的代价,他都希望获得长生不老。最终,秦始皇死于巡游求仙途中。正是他对仙道的执着,使得秦朝的统治逐渐失去了理智,最终加速了秦朝的灭亡。那么,为什么秦始皇如此痴迷于追求仙药长生不死呢?毫无疑问,背后有着多方面的原因,其中包括当时的社会背景、政治压力以及他个人的性格。探究这些原因,有助于揭开秦始皇追求仙道的奥秘。

一、社会历史因素

神仙思想的根源可以追溯到关于灵魂不灭的观念。研究显示,西方的羌族早在很久以前就有了关于肉体毁灭后灵魂永存的思想。这一观念逐渐向东传播,融入了齐地的文化,最终演变为追求肉体不死的神仙信仰。甘肃、新疆一带曾是古代羌族的故乡,西北黄土高原的人民长期流传着昆仑山上住有神仙的故事。古籍如《山海经》和《穆天子传》中都有记载,描述了西方不死民、不死树和不死药的传说。周穆王的西游记载中提到他曾见过西王母,可见西北地区的神仙思想在先秦时代影响深远。

秦国虽源于东夷,但长期居住在西北地区,逐渐受到了羌戎文化的影响。秦始皇的先人造父曾为周穆王驾车,西王母的故事在秦地流传开来,极大影响了秦人。历史学家斯维至认为,秦始皇陵中的兵马俑也反映了羌人关于灵魂不灭的思想及其他羌戎文化特色。秦国历代国王曾多次祭祀神灵,这些传统深深影响了秦始皇,促使他信仰神仙学说。

二、政治因素

除了文化背景,秦始皇的求仙信仰与他所处的政治环境密切相关。在他统一六国后,建立了中央集权的专制帝国,确立了无上的皇权。由于秦始皇权力无上,臣子们对他几乎没有异议,很多时候只能顺从和迎合他。秦始皇所获得的胜利和权力,使他越来越自信,觉得自己不仅创造了空前的成就,还应该拥有前所未有的寿命。在这样专制的环境下,秦始皇的自负情绪不断膨胀,他开始认为自己是超越历史和自然规律的,长生不死是理所应当的。

在当时的专制文化氛围中,秦始皇感受到无穷的权威和荣耀,因此对长生不老的愿望愈加强烈,认为自己的生命应当和自己的帝国一样无尽。如此迷信并脱离现实的想法,在没有反对声音的环境下得以持续,并深深植根于他的心中。

三、个性因素

除了外部的社会和政治因素外,秦始皇本人的个性特点也深刻影响了他对求仙之事的执着。统一全国后,秦始皇几乎实现了所有愿望,唯独不能控制的是自己的寿命。正如丘琼山所言,“始皇既平六国,凡平生志欲无不遂,惟不可必得志者,寿耳。”他经历了战功、权力和财富的积累,这种超凡的成就感让他产生了对生命无限延续的强烈渴望。

秦始皇自幼体弱多病,身患多种疾病。历史记载提到,秦始皇有“蜂准、长目、挚鸟膺、豺声”的生理缺陷,这些都可能暗示着他早年就遭受着身体上的困扰。身体的虚弱和病痛,导致他不断思考如何摆脱生老病死的限制。因此,在他内心深处,对长生不死的渴望愈发强烈。这种强烈的生命延续欲望,最终促使他投入大量精力去寻求不死之术。

秦始皇的求仙之路不仅是他个人的痴迷,也反映了当时社会文化、政治结构及个人性格的多重影响。通过深入分析这些因素,我们可以更好地理解秦始皇为何在辉煌的帝国背后,仍然沉迷于虚幻的长生之道。