小满养生正当时|这碗“祛湿黄金汤”火了,连喝14天,脾胃好了、体重掉了,身体也变轻松了!

小满之后,盛夏将临,天气炎热,雨水充裕,湿气渐盛。你有没有这种感觉:

明明睡了很久,起床却很累,打不起精神;

肚子的赘肉怎么都减不掉,少吃也无济于事;

整天脸上油光满面,痘痘更是“此起彼伏”……

看似很多的问题,其实都是因为湿气重!

国医大师路志正曾言:“湿非一病、百病兼之。”

湿气重带来的危害远超想象,它不仅会阻碍脾胃运化,引发消化不良、腹胀腹泻;长期积聚还会侵袭关节,导致疼痛肿胀;尤其对女性而言,月经不调、带下异常等妇科问题,也与湿气脱不了干系。

湿气究竟从何而来?

中医将湿气分为外湿与内湿。

外湿:外部环境中的湿气容易侵入人体。比如夏天暑多挟湿,湿气作乱更加猖獗,尤其南方雨季,人体就如同置身于蒸笼中的包子,无时无刻不被水汽所包裹,能不生病吗?

内湿:不良的生活方式和饮食习惯也是“罪魁祸首”。经常熬夜、压力过大、过度饮酒、爱吃油腻辛辣的食物等,都会损伤脾胃,导致湿气内生。

当然,不同人的体质和生活习惯不同,所以并不是所有人都会出现湿气重的情况。

如何快速判断湿气重?

若想知道自己是否被湿气“缠上”,不妨对照以下几个“自检信号”:

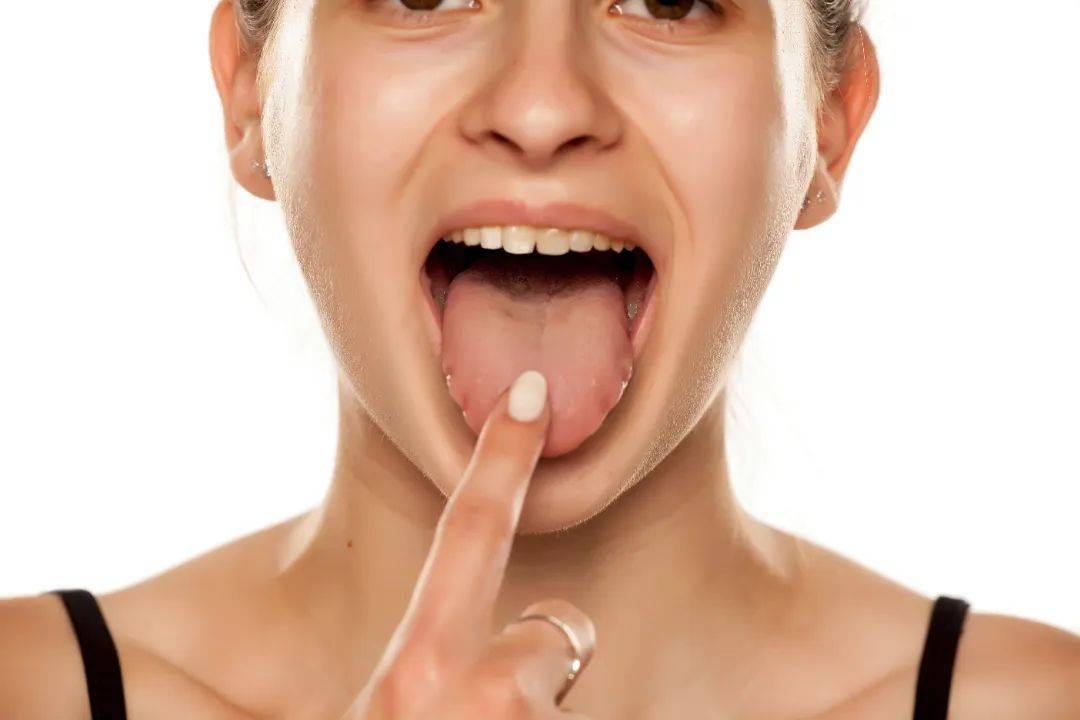

01 舌苔观察

苔色异常:舌苔颜色过白、发黄,或者比较厚腻。

齿痕舌象:舌头的两侧有牙齿压迫的痕迹(齿痕)。

02 大便检查

形态改变:大便不成形,易粘在马桶上,不容易用水冲掉。

03 身体状态

晨起疲劳:起床时特别疲劳,头发晕,浑身不清爽,人也懒得动。

关节不适:四肢关节出现酸痛、沉重、屈伸不利等情况。

04 食欲与消化

食欲下降:食欲和消化功能下降,看到食物没有胃口,或吃一点就饱了。

05 皮肤与头发

皮肤油腻:皮肤容易出油,甚至出现痤疮、湿疹等皮肤问题。

头发油腻:头发也容易变得油腻,并且有脱发的现象。

06 精神状态

乏力嗜睡:常常感到乏力,精神比较差,可能伴随着困倦嗜睡等症状。

三招帮你赶走体内湿气

“脾主长夏”,若此时不固护脾胃,秋冬必生百病!如何借助千年中医智慧,在湿热季为脾胃筑起“防护墙”?这份调理秘籍请收好!

壹

中医调理:千古名方,利水渗湿

张仲景的五苓散作为中医经典名方之一,祛湿之力温和而有效,药力直达病所,特别适合深受湿邪困扰的患者。

它能迅速利水渗湿,温阳化气,将体内积聚的湿气有效清除,让那些因湿气导致的困重、乏力、水肿等症状无处遁形。

组方仅由5味药配伍而成:

茯苓:甘淡平,利水渗湿,健脾宁心,是方中的“主力军”,既能祛湿,又能健脾,一举两得。

猪苓:甘淡平,专攻利水渗湿,与茯苓相辅相成,增强祛湿效果。

泽泻:甘寒,利水渗湿,泄热,能清除湿热,尤其适合湿热内蕴的人群。

白术:苦甘温,健脾燥湿,增强脾胃运化功能,从根源上解决湿气问题。

桂枝:辛甘温,温阳化气,助阳化湿,推动水湿排出体外。

这五味药配伍精妙,虽药味不多,但效果显著。既有茯苓、猪苓、泽泻主攻利水渗湿,又有白术健脾燥湿,桂枝温阳化气,双管齐下,直击湿气难题。

贰

饮食调养:五谷为养,药食同源

《千金要方》云 :“夫为医者,当须先洞晓病源,知其所犯,以食治之,食疗不愈,然后命药”。

祛湿可从饮食下手,让吃进嘴的每一口都帮着身体排湿气!

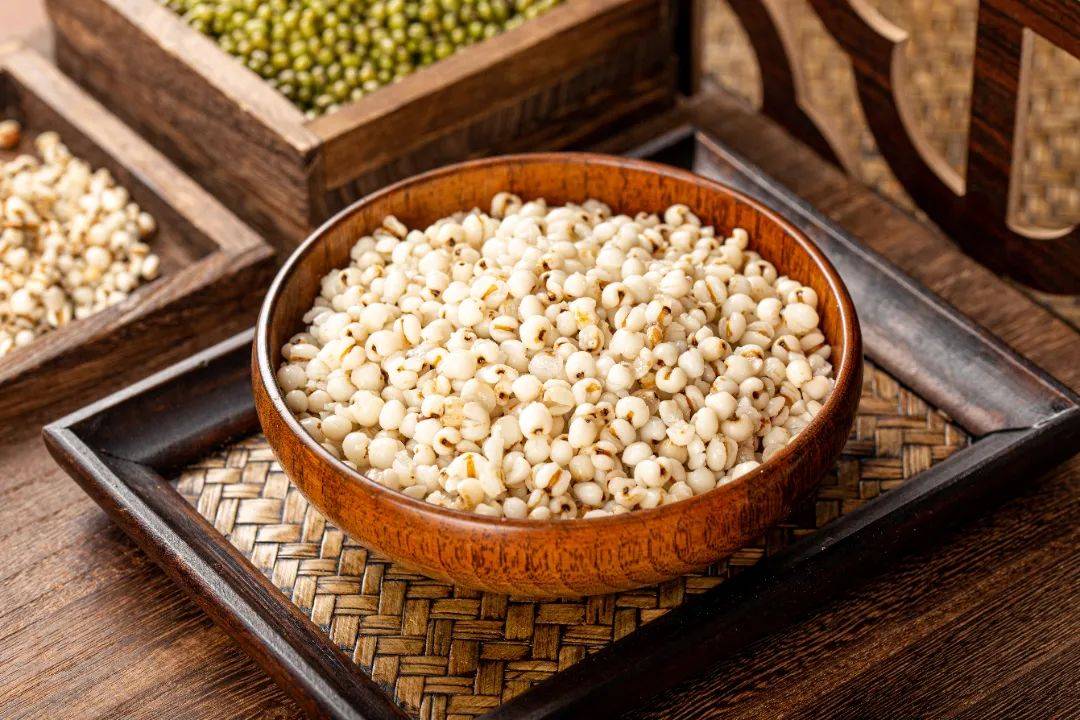

淮山药芡实薏米汤

【食材】淮山药20克,芡实15克,炒薏米30克,黄芪15克,猪排骨150克。

【做法】先用水浸泡淮山药,薏米用锅炒至微黄,排骨洗净斩块,芡实、黄芪用清水洗净。将全部食材放进汤煲内煲1.5小时,调味食用。

【功效】健脾醒胃、祛湿抗疲劳,适于脾虚湿重、精神不振、大便溏泄者。便秘者不适宜。

茯苓陈皮饮

【食材】茯苓20克、陈皮3~5克。

【做法】茯苓、陈皮洗干净,然后用清水稍稍浸泡10~20分钟,接着一起放入锅中煮30分钟,经常咽干者可再加麦冬、沙参同煮。

【功效】理气健脾、祛湿化痰、宁心安神。对于水湿内困的患者以及痰湿体质的人群尤其适宜。

日常饮食

推荐山药、冬瓜、绿豆、生姜等,尽量避开冰镇瓜果、凉茶冷饮、辣椒、烈酒、奶油甜点、油炸烧烤等。

叁

生活调摄:顺时养生,避湿护正

老祖宗说“天人相应”,生活作息跟着自然规律走,把日常起居调整好了,身体的保护屏障坚固了,湿气就不容易找上门!

多运动,养阳气

“阳气足,湿气除”,每天慢跑、散步、打打八段锦、五禽戏,微微出汗就好,别练到大汗淋漓。阳气足了,湿气随之跟着汗水排出去。

睡好觉,调阴阳

晚上9~11点早点睡,养肝血、养脾胃;中午抽空眯20分钟。睡眠充足,脾胃功能强,湿气自然代谢掉。

日常防湿要留心

别睡潮湿地方,雨天少出门;洗完澡、头及时擦干,别湿发睡觉;衣服湿了赶紧换,别给湿气可乘之机!

祛湿非一日之功,需耐心坚持。当体内湿气渐消,你会惊喜发现:腰腿轻盈有力,精神饱满充沛,健康状态悄然回归!