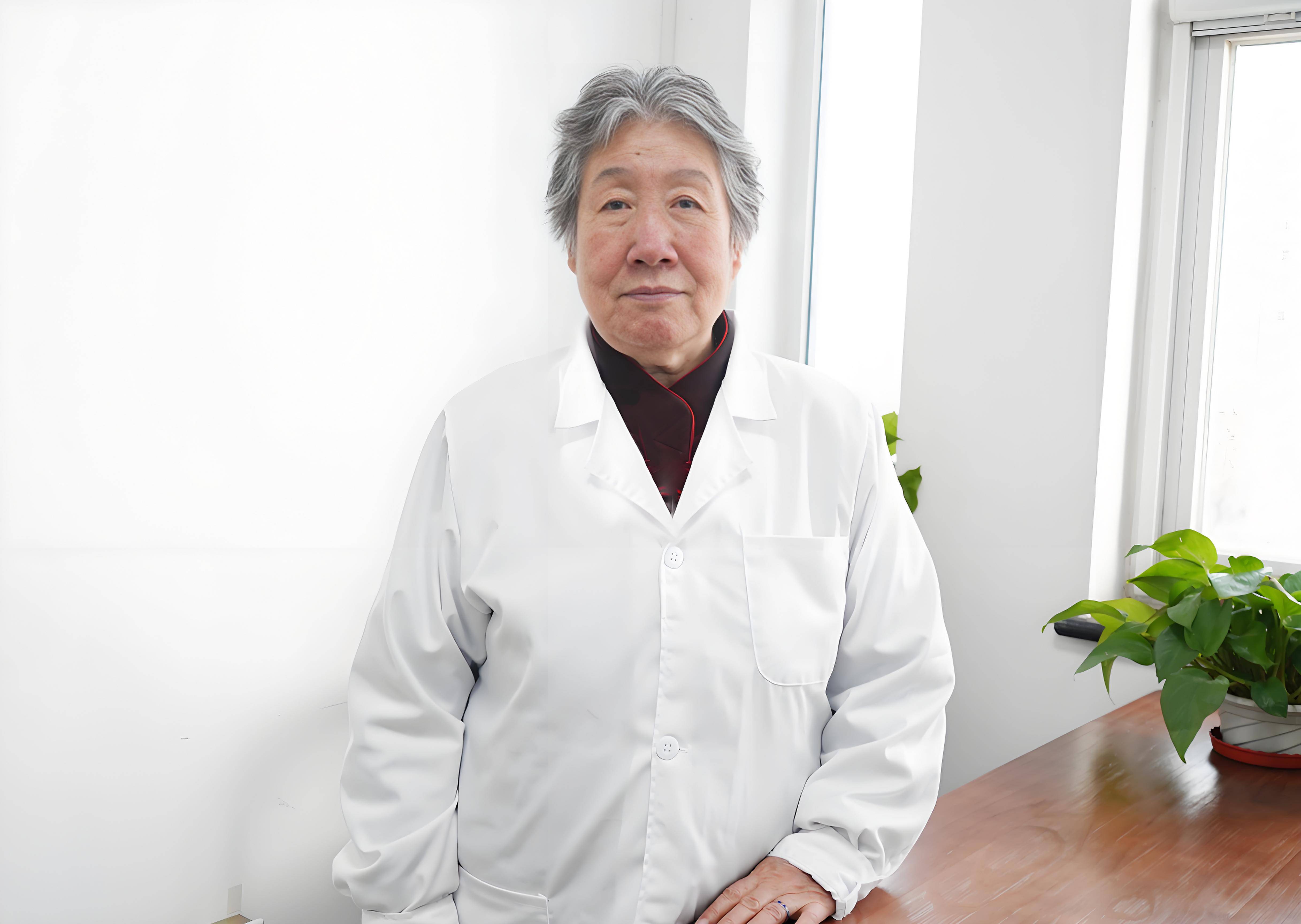

马淑华:腹泻久治不愈?中医调脾祛湿、温肾固肠有妙招

反复腹泻数月,甚至数年不愈,是许多患者的切肤之痛。即便尝试过多种治疗,症状却仍像 “打地鼠” 般反复发作,不仅影响生活质量,更让身心疲惫不堪。中医脾胃病专家马淑华指出,腹泻久治不愈的根源往往在于未能精准辨证,而中医通过 “调脾祛湿、温肾固肠” 的整体调理思路,常能打破这一困局。

一、腹泻久治不愈,病根在哪?

在中医理论中,腹泻并非单纯的肠道问题,而是与多个脏腑功能失调密切相关。马淑华强调,“脾虚生湿” 是腹泻反复发作的核心病机。脾胃作为人体的 “后天之本”,主运化水谷与水湿,若脾胃虚弱,水湿无法正常代谢,就会停滞体内,形成湿邪,进而导致腹泻。这也是为何许多患者长期服用止泻药却收效甚微 —— 治标不治本,湿邪未除,腹泻难消。

此外,肾阳不足同样不容忽视。中医认为,肾为 “先天之本”,肾阳犹如人体的 “小火炉”,温暖并推动脾胃运化。若肾阳亏虚,无法温煦脾阳,就会出现晨起腹泻(五更泻)、遇冷加重等症状。这类患者常伴有手脚冰凉、腰膝酸软等表现,单纯调理脾胃难以见效,需从温补肾阳入手。

除了脾虚、肾虚,肝郁乘脾、湿热内蕴等因素也可能导致腹泻迁延不愈。情绪波动、饮食不节、外感邪气等,都可能成为诱发或加重病情的 “导火索”。因此,精准辨证是治疗的关键。

二、调脾祛湿、温肾固肠,中医如何发力?

(一)调脾祛湿:恢复脾胃 “运化中枢” 功能

马淑华在临床中善用参苓白术散为基础方,根据患者具体症状灵活加减。方中人参、白术、茯苓、山药等健脾益气,莲子、薏苡仁、白扁豆等祛湿止泻,甘草调和诸药,共奏健脾渗湿之功。针对湿邪较重者,还会加入苍术、厚朴、陈皮等增强燥湿行气之力;若患者伴有食欲不振、腹胀,可配伍木香、砂仁等醒脾开胃。

此外,中医外治法也能辅助调脾祛湿。如艾灸足三里、神阙、中脘等穴位,通过温热刺激激发经气,促进脾胃运化;中药足浴方选用藿香、佩兰、苍术等芳香化湿药物,使药力通过足部穴位渗透全身,达到内外同治的效果。

(二)温肾固肠:激活肾阳,守住肠道 “阀门”

对于肾阳不足导致的腹泻,马淑华常用四神丸合附子理中汤化裁。四神丸中的补骨脂、肉豆蔻、吴茱萸、五味子温肾暖脾、涩肠止泻;附子理中汤以附子、干姜温补肾阳,人参、白术健脾益气,两方合用,既补先天之肾阳,又壮后天之脾阳。针对五更泻患者,还会加入肉桂、芡实等增强温阳固涩之力。

同时,马淑华提醒患者,温肾需兼顾 “通补结合”,避免一味温补导致上火。可在方中配伍少量枳壳、木香等行气药,使补而不滞。日常饮食中,适量食用核桃、黑芝麻、羊肉等温肾食物,也能辅助巩固疗效。

三、临床案例:中医辨证施治显奇效

曾有一位 50 岁的女性患者,慢性腹泻长达 3 年,每日排便 3 - 5 次,大便溏薄不成形,遇冷、进食生冷食物后症状加重,伴有四肢发凉、神疲乏力。西医检查未发现明显器质性病变,服用多种止泻药及益生菌均无改善。马淑华诊断其为脾肾阳虚、寒湿内蕴证,采用调脾祛湿、温肾固肠之法,以附子理中汤合四神丸加减,配合艾灸神阙、关元穴。经过 2 个月的系统治疗,患者腹泻次数明显减少,大便逐渐成形,畏寒、乏力等症状也显著缓解。后续通过中药膏方巩固调理,半年后随访未再复发。

四、日常养护:预防腹泻,从细节做起

马淑华强调,除了药物治疗,日常养护同样重要。首先,饮食上应避免生冷、油腻、辛辣食物,多吃健脾祛湿的食材,如山药、芡实、白扁豆、茯苓等;其次,注意腹部保暖,尤其是秋冬季节,可佩戴护脐;最后,保持情绪舒畅,避免长期焦虑、抑郁,因为 “肝主疏泄”,情绪失调易影响脾胃运化。此外,适当运动,如太极拳、八段锦等,有助于增强体质,促进气血流通。

腹泻久治不愈看似棘手,但在中医 “整体观念” 与 “辨证论治” 的指导下,通过调脾祛湿、温肾固肠等治法,结合生活调理,往往能找到根治之道。若你或身边的人正受慢性腹泻困扰,不妨尝试中医调理,让脾胃重归平衡,肠道恢复健康。

上一篇:第38个世界无烟日活动主题确定

下一篇:偶然邂逅什么意思?