我从厕所追到了他们班门口,脱了裤子大声说:我是个男的!

我今年28岁,是一个老k(卡尔曼综合征患者的自称),根据我们老k之家病友群里的反馈来看,99%的老k在接受治疗后,身体健康情况好转,也很高兴自己的身体终于回归了“标准”男性或女性。我深深地为他/她们高兴。

同时,我也为1%的自己感到遗憾。接受治疗后,我的身体也有好转,但同时遭受了身体和心理上的巨大折磨。

卡尔曼综合征

因先天性下丘脑促性腺激素释放激素(gonadotropin releasing hormone, GnRH)神经元缺陷,或GnRH合成、分泌、作用障碍,导致垂体分泌促性腺激素减少,造成性腺功能减退同时合并嗅觉功能障碍的一种疾病。在2018年,它正式被纳入中国《第一批罕见病目录》。

作为一个阴茎短小的男孩,我小时候很不幸

印象里,在我上小学的时候,就有小男孩跟我说:“你鸡鸡那么小,以后没孩子,你知道吗?”

我听不懂他在说什么,也听不出来这是在嘲笑我。我没看过别的男生的阴茎长什么样,自然也不知道我到底有什么问题。但是很明显,我用小便池的时候,别的男生都会看我,他们边尿尿边跟我说,“你不是男的”。

我们学校的大便坑位是长长的一个水坑,中间隔了几个隔板,外侧也是用简单的隔板当作门。我上厕所的时候,有人会从前面的坑位,拿一个棍子穿过来戳我。

有一次我不知道哪儿来的勇气,从厕所追到了那几个男生的班门口,当着他们全班同学的面把裤子脱了,我大声说:“我是个男的!”

老师口头对那几个男生批评教育了一番,这件事就算结束了,我也没有那么委屈和气愤,好像那股怨气随着我脱裤子的动作和大声的喊叫,消散了一大半。但让我难受的是,老师私下叫来了我母亲,让母亲难受得哭了一个晚上。

到了高中,男生们更加躁动,经常聚在一起讨论跟性有关的话题。那是他们再正常不过的日常玩笑和消遣,但我还是懵懵懂懂,没有人告诉我这些信息,我也没好奇过,没想过要去了解了解。他们还会三五成群随机托起来某个男生,岔开他的腿,用裆部去撞树,我无法理解他们的恶趣味,虽然被架起来的不是我,但是听着当事人的喊叫,我总会感觉莫名的难受和深深的恐惧。那种不适难以言说,纵使我闭上眼睛,捂着耳朵,趴在桌子上,也难减分毫。

高二的时候,有一次上完厕所,几个不怀好意的男生过来跟我打招呼,我没理他们。但从此以后他们只要遇到我就会过来堵我,不只是在卫生间还有班门口。刚开始我只是躲,后来我就想方设法绕过可能遇到他们的路径,但他们还是不肯放过我,只要遇到就会推搡我、把我逼到墙角。再后来我只好去办公楼有隔间的厕所,等上课铃响了再出来。

这时候我才后知后觉,我正在经历很严重的霸凌。我的恐惧也是从那时候开始滋生的,直到现在,我都再也没用过小便池,游泳也要围着浴巾换内裤,游完穿着泳裤洗澡。在路上走,如果碰到人高马大的青少年或者醉汉,嘻哈打闹着从我身边走过,甚至只是身边突然出现的声音,都会让我浑身一颤,害怕好一会儿。

我在学校经历的事,依旧对母亲只字不提,但她肯定知道,她也不问我,这是我们漫长岁月里达成的默契。

幸运的是,17岁时我确诊了

从我小时候起,母亲就对我非常关注,所以很早就发现了我的隐睾问题。我三岁做完手术之后,她也一直默默观察我的发育情况。

因为睾丸和阴茎小的问题,母亲带着我看了当地各个医院的泌尿外科或者小儿外科,医生都说,“还没到青春期呢,没事儿,别太担心”。

但是到了青春期我的阴茎也没有变大。医生的说法是:有人就是会阴茎短小的,到时候做个切包皮手术吧。

直到高二开学前的暑假,母亲又带我去看了一位本地泌尿外科的主任医师,他说:“如果只是阴茎短小还好,但睾丸也这么小,肯定是有问题的。”

他给我开了生殖系统的B超、性激素六项和染色体的检查,一看要查染色体,我就想到了生物课学过的“克氏综合征”。

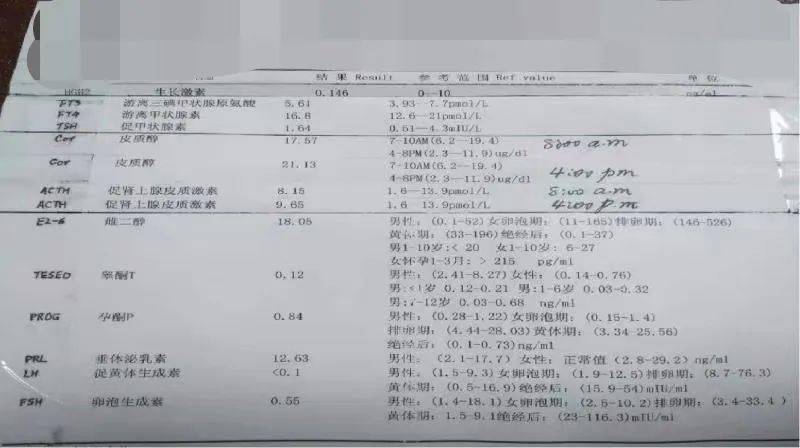

B超结果显示,我两侧的睾丸大小分别是1.4*0.6cm、1.2*0.5cm,完全是小孩的状态。化验雄激素水平也是低得离谱。开检查的主任医师已经下班了,下午看诊的医生一看检查单,没说我是什么病,只说:“你孩子以后应该没法生育。”

母亲一听就崩溃了,表情声音全都不受控制,一直追问不肯走,医生话头一转说:“要不你上内分泌科看看。”

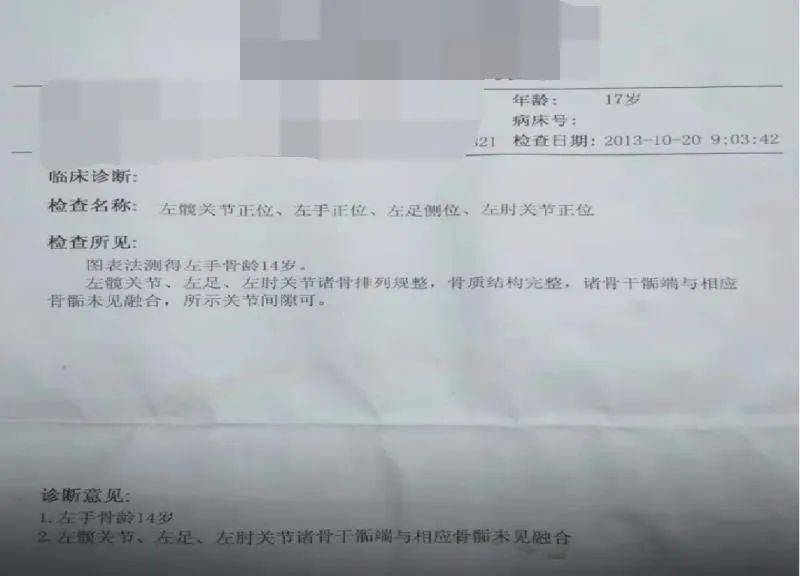

内分泌科的医生说话轻声细语,他先是安抚了母亲的情绪,然后说:“很多原因都会导致阴茎短小。孩子17岁身高1.59米,在咱们这里实在是不高哈,而且骨龄查出来只有14岁,我认为最有可能是垂体的问题,但也有可能是甲状腺轴、肾上腺轴、性腺轴的问题,总之,咱们慢慢查,总能找到原因,等找到原因再看怎么治。”

骨龄结果丨作者供图

母亲的情绪稍微平复了些,但是从缴费机器中吐出来的长长的检查单,好像又一点一点把母亲的脖子勒紧了,她好像觉得要做的检查越多,我就越严重。

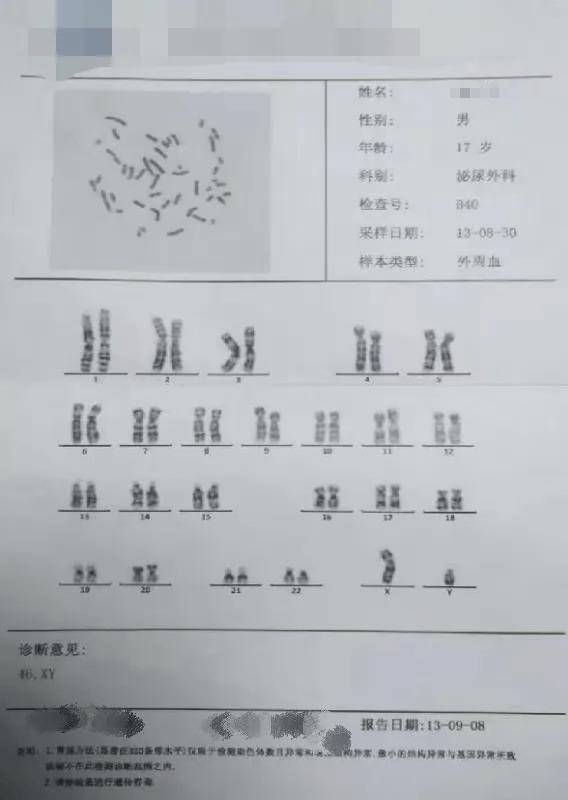

染色体的结果要两周后才出,这期间母亲最担心的是,我是“变性人”(她对拥有男性生殖器,染色体却是46XX的真两性畸形的理解),为此彻夜难眠。直到结果出来,大夫告诉她染色体正常,是男的,她才放松一点。

染色体结果丨作者供图

激素结果丨作者供图

所有结果出来已经是一个月后,去复查那天,专家看完我的各项结果,问了个似乎毫不相关的问题:“你的嗅觉怎么样?”片刻沉默后,母亲终于反应过来:“哎?你咋知道?这孩子确实闻不见味儿!”

自此,让我迟迟没有发育的病因终于浮出水面,那位专家说出了一个完全超出我们认知的新名词——卡尔曼综合征。接着他给我们讲解:“虽然没有做嗅球/嗅束的核磁,但是临床诊断已经完全符合,正好最近北京有科研项目,可以把患者和家属的血样送去免费做一个基因检测……”

我和母亲沉默着,确诊对我们来说不是一个晴天霹雳,因为疾病和就医是与我们长期共存的。回想起来,当时我们的沉默更多是因为懵,我们完全听不懂医生在说什么。

当天我和母亲的血样就被送到了北京,专家建议我做生长激素激发实验,如果同时伴有生长激素缺乏,则先进行生长激素的治疗,再开始性激素治疗,但母亲拒绝了,理由是“激素不好”。她不知道激素有很多种,以及就算是糖皮质激素,也不是她想象的那样,好像用一下就一定会导致严重肥胖以及骨质疏松。

这不怪她,她这辈人大部分都对疾病和医学抱有一些自己固执的认知,比如她跟我说回去再锻炼锻炼,自己长长个子。再比如,确诊之前她还认为要看看神经内科,因为她觉得“是大脑支配睾丸和阴茎的神经出了问题”。后来我在病友群里其他家长身上看到了母亲的影子——或许是对孩子的心疼和愧疚感作祟,家长们千方百计想将孩子的病因归咎于自己,比如有位家长说,我孩子这样是不是因为我怀孕的时候喝了一包板蓝根?

这也让我们这些老病友,更加感到疾病科普任重而道远。

回到家,上网查了很长一段时间后,我才慢慢搞清楚了这个病。卡尔曼综合征的遗传机制复杂,涉及多个基因的突变,遗传模式多样,目前已发现数十个致病基因,但仍有很多突变位点未被发现。这也解释了为什么我和母亲的基因检测报告并未查出相关致病基因。

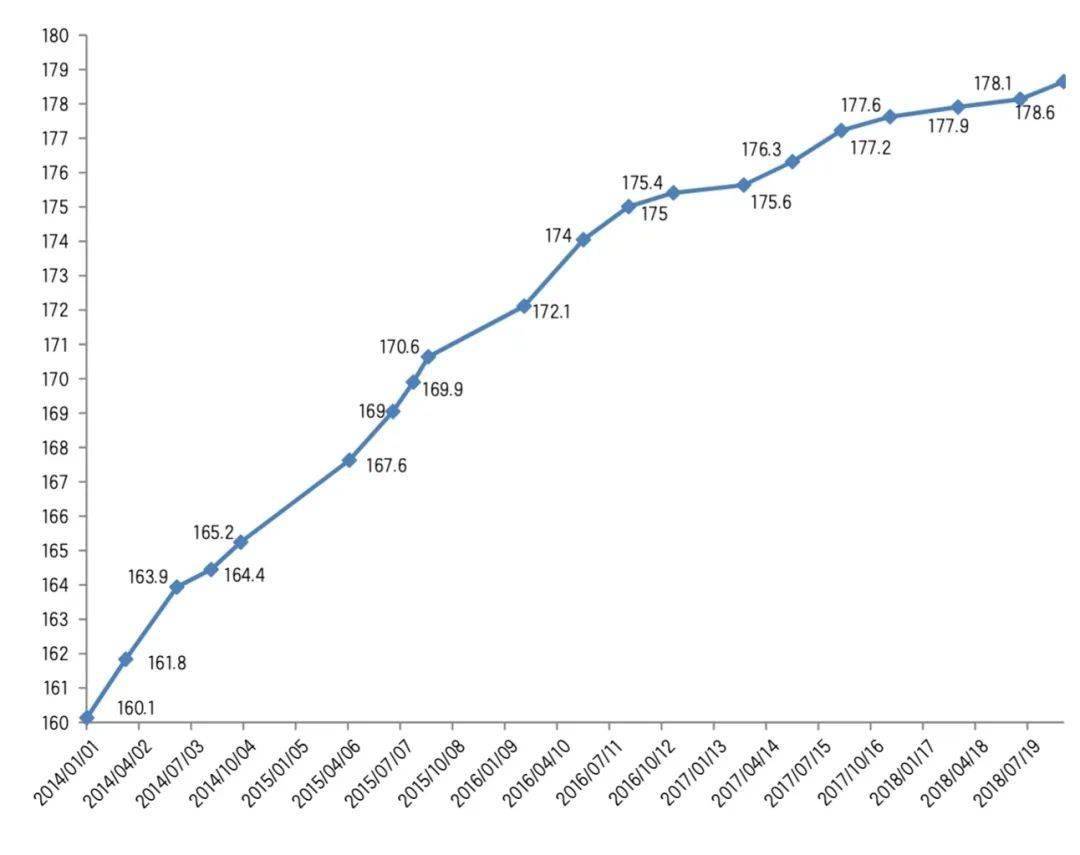

过了半年,我终于做了生长激素激发试验,母亲又纠结了将近一个月,才带我正式接受生长激素治疗。大约半年后,我长高了4cm,但这期间我出现了明显的副作用——水肿,脚肿得穿不上鞋,所以就暂停了治疗。

停药后我打算开始口服睾酮,医生说,如果开始用性激素会加速生长,但是也可能会加速骨骺线的闭合,缩短生长时间。这一句话,让母亲纠结了四个月,最终她松口了,雄激素的治疗开始了。

先是惊喜,后是煎熬,然后是无尽的迷茫

用药的头一个月,一天一变化,阴囊色素沉着,坠胀感明显,阴茎频繁勃起,但麻烦的是我的勃起是毫无征兆的,上着课会勃起,走路也会,导致我只能弯腰弓背地走路。

后来的几个月里,我先是长出了阴毛,紧接着出现了性冲动,流出前列腺液,这些身体的变化让我又惊又喜。

我从小的梦想就是学医,那时候还很喜欢看“走近科学”栏目的各种怪病。2015年6月高考结束,当其他人还在纠结学校、专业、分数时,我很轻松地选定了6所医学院校的临床医学专业。一年来的治疗让我痴迷于内分泌专业,几纳克(ng)的激素就能让整个人发生翻天覆地的变化,这真的很神奇。

我如愿考入了一所医学院,开始了5年的医学生生涯。开学一个月,国庆节我回家复查,身高长到了170cm,睾酮口服药换成了注射液。到了2016年11月,有次上完体育课,我擦腋下的汗,发现腋毛长出来了。后来慢慢地,我意识到声音也变了。等到2017年年底,某天早晨照镜子,我发现嘴唇上面长出了黑色绒毛。

出乎意料的是,这几年我的身高并没有停止生长,这一年我已经长到接近178cm了。

身高增长曲线丨作者供图

2018年5月我开始了促性腺激素联合治疗(以下简称双促),先是一周两次,2019年年初改为一周三次。这个时候我的睾丸大概是2cm*1cm。

随着身体慢慢稳定下来,惊喜也跟着褪去了,我原本平静的情绪被无休无止的性欲打破了,冲动——抑制——抑制不住——发泄——发泄后极度的烦闷,每天的生活就是从天堂到地狱的循环往复。很多男生都把发泄后的感觉形容为“贤者模式 ”,但我的这种懊悔、烦闷和焦躁感特别强烈,已经到了看到生殖器和分泌物会恶心的程度。

治疗是为了生活质量更好,到我这儿,怎么反而更坏了呢?我越来越煎熬,不知道什么时候是个头。

从2019年中旬,我经常拖延注射的时间,后来因为疫情就医不方便,我也就停药了。我是学医的,当然知道停药的危害,无论是卡尔曼综合征还是其他激素缺乏的相关疾病都要终身使用激素,否则可能会面临多方面的健康风险,比如代谢、心血管、骨骼、神经内分泌和心理等多个方面。

停药一段时间后性欲确实有所降低,但是我至今也没有完全回到治疗前的状况。与此同时,停用双促的副作用逐渐突显,我的体重从停药时的120斤,飙升至现在的170斤,血糖、血脂升高,还曾经因为骨质疏松发生过骨折。可是比起骨折,我感觉自己还是更怕无法抑制的性冲动和情绪问题。

现在的我,正在努力减肥,坚持抗骨质疏松的治疗,未来将要如何,我不知道,或许能找到身体和心理的平衡,亦或为了健康不得不重启雄激素的治疗。

永远都“不成熟”的我,决定做回自己

母亲过分的关心,让我得以及时确诊的同时,也带给我带来了些许的困扰。自小和同龄人与众不同的我让母亲十分焦虑,为了让我像同龄人一样“成熟”,一旦我情绪激动,或者做事、说话和别人不一样,她都会说我不成熟,不行。

“不成熟”就像一个紧箍咒,以至于我觉得,我和同龄人有着极大的差距,我说的每一句话都是不成熟的,做的每一件事都是幼稚的。在上班后第一次喝喜酒时,我紧张不已,为了显得成熟,我处处模仿同事。最终一件小事扯断了我紧绷的神经,我再也受不了,跑去厕所崩溃大哭,手机转账礼金后狼狈逃离现场。

渐渐地,我开始重新审视我的身体和心理。我想搞清楚是不是有人跟我经历着同样的情况,无论在社交上、治疗上、性相关的问题上。大家也会因为青春期的延迟而有社交上的困难吗?会因为接受治疗而痛苦吗?还是只有我是这样?我为什么会这样呢?

迷茫之际,我和“老k之家”的创始人龙飞有了更多交流,原来有这些困扰的不是我一个人!

老K之家丨作者供图

笔者问我,什么时候我会感到幸福呢?我的大脑瞬间空白一片,幸福这个词太高大上了,想了很久很久,弹古筝、吃美食、做手工的时候吗?好像不是,那只是我的爱好,却算不上多幸福。

难道是病友会一起爬山那次?好像也不是,当时下山的时候,立体视觉极差的我因为难以分辨台阶之间的落差,生怕踩空而异常笨拙吃力,同行的病友牵着我的手,指引我落脚的位置,我因为他们没有像母亲那样指责嘲笑我运动不行、协调不好而感动,竟然没有人嘲笑我,说我不行!但是只是感动,他人的帮助和照顾完全无法带给我丝毫的幸福。

我突然想到,之前我收到了病友群里一位患者的求助,但是因为工作我隔了一天才给他回复。他又给我回了很长的一段话,看那段文字的时候我很激动很幸福。

幸福感来自感谢么?我又想了很久很久,想到高中时我唯一的朋友,有一次他发烧,烧得晕晕乎乎,去食堂的路上他让我扶他一下,那一瞬间我好像也感受到了些许幸福。

我从来都是被母亲保护着、被亲戚关爱着,没有人需要我付出、照顾什么,所以我想我的幸福应该来源于别人对我的需要。

几年后,我没能实现研究人体内分泌的远大理想,但总归还是当上了一个县医院的医生。

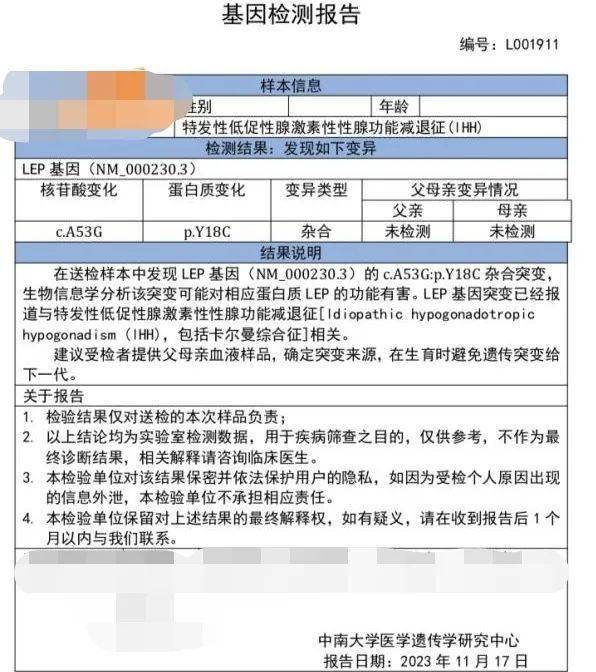

2020年和2023年我又参与了两次卡尔曼综合征基因检测的研究项目。第一次做了全外显子检测,依然未发现突变。第二次是全基因组的检测,多了内含子的部分。我本以为就是贡献个研究标本,结果,却查出来了一个目前还没证明与卡尔曼综合征有关的基因突变:LEP基因的杂合突变。

基因检测报告丨作者供图

最后我想说,卡尔曼综合征不是什么吞噬生命的洪水猛兽,也不是什么让人抬不起头来的魔鬼,它只是某些激素的缺乏。

很多老k都是因为小时候家里人的忽视,以及长大后的病耻感而错过了最佳的治疗时间,如果我们早早接受治疗,也许在性心理方面会少遭受一些痛苦,但我也感谢这份生命体验。

医生点评

韦宝玲 | 山西省白求恩医院内分泌科主治医师

卡尔曼综合征(Kallmann Syndrome,KS)是一种罕见的内分泌疾病,目前收录于我国第一批罕见病目录中。KS是在1944年由遗传学家Kallmann等报道9例家族性男子性功能减退合并嗅觉缺失而得名,约占先天性低促性腺激素性性腺功能减退症的50%。

一般认为,KS的致病根源藏在人类第8号染色体短臂的KAL1基因中,突变的基因会引发连锁反应,原本应该迁徙到下丘脑的GnRH神经元在胚胎发育阶段“迷路”,导致调控性腺发育的GnRH分泌系统全面瘫痪,继而造成性腺功能减退,同时合并嗅觉功能障碍。最新的基因测序技术揭示了更复杂的遗传图谱,除KAL1基因外,FGFR1、PROKR2等50多个基因的突变都可能引发类似症状,并且科学家们预测仍有超过70%的基因突变位点未被发现。这些基因共同构建的分子信号通路一旦出现故障,就像多米诺骨牌般引发下丘脑-垂体-性腺轴的全面崩塌。

KS的遗传学复杂,常见遗传方式有X连锁隐性遗传、常染色体显性遗传和常染色体隐性遗传,其发病可表现为家族性和散发性。KS总体发病率极低,国外报道约为(1~10)/100000,国内暂无发病率统计。但考虑其遗传与临床表型都具有高度异质性,不同年龄阶段表现复杂,其发病率可能被大大低估。

KS患者最显著的特征是嗅觉失灵与性征缺失。该病的患者大多无法辨别咖啡的醇香或鲜花的芬芳,这种嗅觉障碍源于胚胎期嗅球发育异常。性腺功能减退则表现为男性阴茎短小、睾丸未降,女性原发性闭经,第二性征如胡须、喉结、乳房发育完全停滞。

医学影像学检查显示,这类患者的下丘脑区域GnRH脉冲发生器处于“休眠”状态。血液检测中卵泡刺激素和黄体生成素水平常低于检测下限,睾酮或雌二醇浓度仅为同龄人的1/10。这些激素指标的异常,像精密仪器上的警示灯般提示着内分泌系统的故障。

针对KS的治疗方面,目前一般采用激素替代疗法。如能早期确诊,可在青春期启动时接受激素替代治疗,有助于患儿身高和第二性征等发育,并改善患儿因青春期发育延迟可能造成的心理问题。对于男性患者,可给予雄激素促进第二性征发育;对于女性患者,可给予雌激素促进第二性征发育和月经来潮。对于有生育需求的患者,脉冲式GnRH泵治疗能模拟生理分泌节律,刺激促进下游垂体-性腺轴的启动和生育力的恢复。对于部分患者的嗅觉缺失或减退,目前临床尚无有效的治疗方法。

在KS患者的血液检测单上,激素水平的数字异常可以精确到小数点后三位,但心理评估量表中那些关于抑郁、焦虑的评分却往往被折叠在病历本的角落。当身体发育的暂停键被按下时,心理成长的时钟仍在滴答作响,这种错位造就了独特的心理创伤。而嗅觉缺失带来的不仅是感官剥夺,更形成了特殊的社会隔离。关注罕见病患者的心理健康是一项刻不容缓的课题。

卡尔曼综合征的治疗史从单一路径的激素替代,正走向涵盖基因治疗、生殖医学和心理重建的立体医疗网络。随着基因治疗与再生医学的进步,彻底修复这个被篡改的青春密码,或许只是时间问题。

个人经历分享不构成诊疗建议,不能取代医生对特定患者的个体化判断,如有就诊需要请前往正规医院。

口述人:飞莲 作者:猪王猪本猪

编辑:阿令、代天医

题图来源:图虫创意

本文来自果壳病人(ID:health_guokr),未经授权不得转载,如有需要请联系health@guokr.com