原创 解放战争的三个胜利,让毛主席信心大增,毛主席:全国解放不远啦

抗日战争胜利后,蒋介石无视全国民众的强烈反对,坚决拒绝组建“联合政府”,并公然挑起了内战。这一决定标志着解放战争的全面爆发。

在战争初期,我军的正规兵力不足100万人,而蒋介石的国民党军队则高达300多万人。更为重要的是,蒋军在装备和后勤方面均具备明显的优势。在其强大的攻势下,国民党军迅速占领了全国超过100座城市。然而,面对如此强敌,我军并未选择被动防御。在毛主席的号召下,我军采取了不与敌人争夺一城一地的方针,不让敌人在局部战场上消耗我军的力量。

我军将主力部队化整为零,分散部署到中国的各个角落。充分利用中国广袤的土地与深厚的战略纵深,我军与敌人展开了持续的游击战,四面出击。这一战法使得国民党军的兵力优势得到了有效削弱,迫使其分兵作战。逐渐地,我军掌握了主动权,为后续战斗奠定了基础。几次关键的胜利,彻底改变了解放战争的局势。

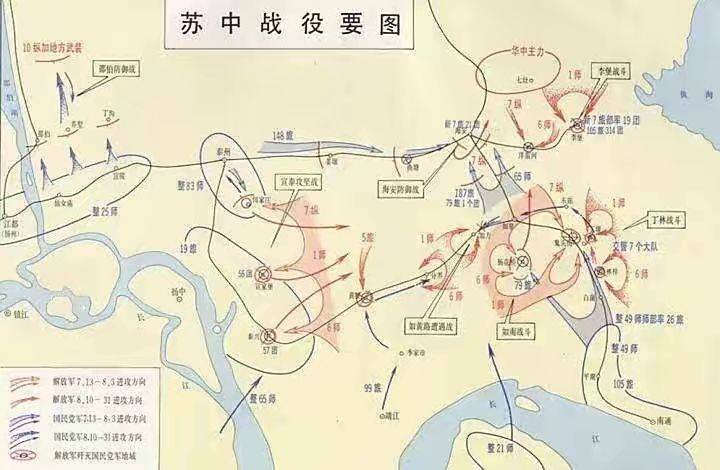

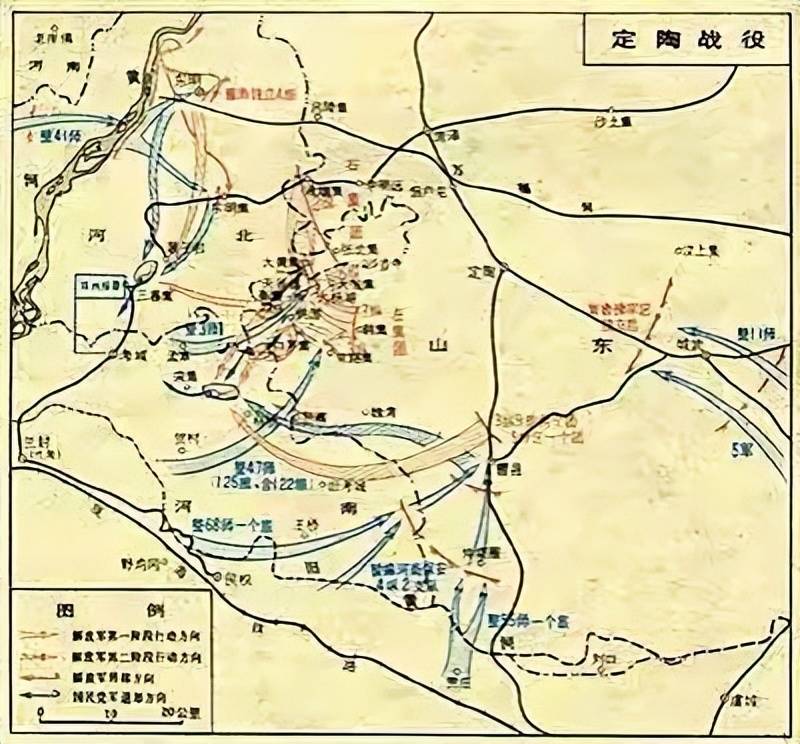

其中,中原突围、苏中大捷和定陶战役成为影响局势的三大转折点。《解放日报》曾发表过一篇《蒋军必败》的文章,深入剖析了战局发展的未来趋势。毛主席也在根据地时感慨:“全国解放不远了。”

1946年,蒋介石撕毁了停战协议,调集了30万兵力,由国民党高级将领刘峙指挥,企图围歼我军在宣化店地区的根据地。6月26日,刘峙的部队成功包围了我军,根据计划,于7月1日发起总攻,并扬言48小时内消灭我军的中原主力。

面对敌人的猛烈攻势,我军毫不畏惧,中央发布了紧急命令:“立即突围,越快越好,生存为先,胜利为后。”随即,中原军区主力开始分南北两路突围。北路军由李先念指挥,初期由于敌人穷追猛打,部队未能顺利突破包围。李先念临机决断,将部队分成两翼,展开左右分进。右翼由李先念亲自指挥,左翼则由郑位三与李先念共率。

在突围过程中,为避免党内高级干部的伤亡,陈少敏等人化妆为平民自行撤退。虽然遭遇了敌军十余次围追堵截,经过艰苦的战斗,终于在8月2日突破包围圈,与陕西南部的游击队成功汇合。尽管左翼部队经受了严峻考验,敌军的追击依旧未能彻底摆脱,但通过与当地游击队的协作,成功拖延了敌军的进攻。

右翼部队的情况则更为艰难,王震指挥下的部队屡遭敌军重重围困。在无法突破包围圈的情况下,王震果断命令干部旅就地解散,换上平民衣物躲避敌人的搜查。经过多次激烈战斗,最终,右翼部队于8月29日成功突破敌人的封锁,抵达陕甘宁根据地。

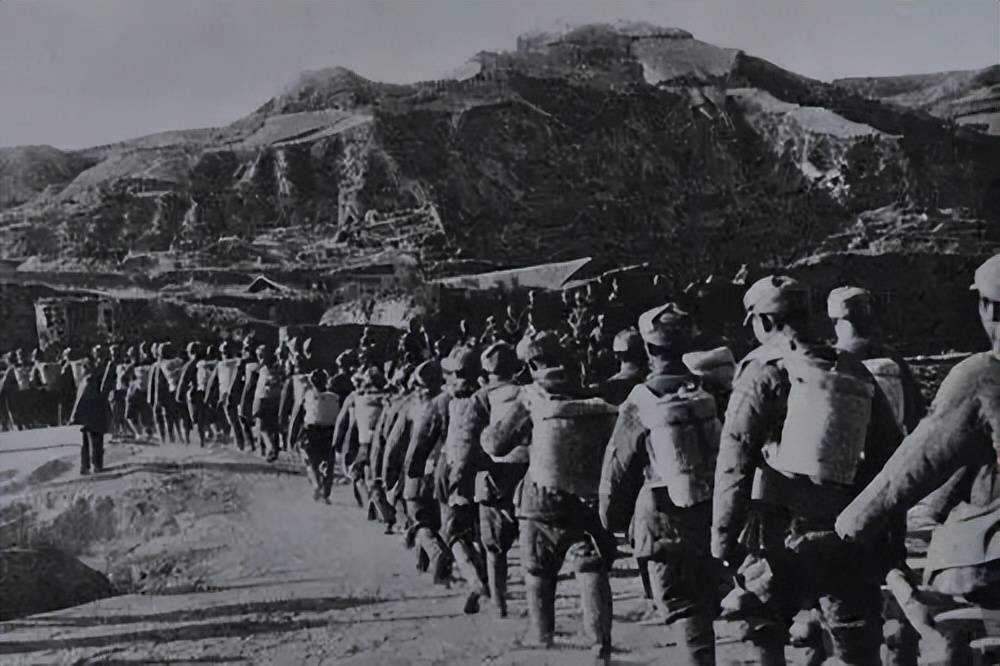

整个北路军突围过程中,部队伤亡惨重,许多战士用肉体去阻挡敌人的装甲车和卡车,为战友争取撤退的宝贵时间。最初参与突围的10000多人,仅剩6000多人成功归队。而南路军由王树生率领,采取了分散游击的方式进行突围,并成功与北路部队会合。南路军虽然损失相对较小,但也有1000多人伤亡和失散。

在这次中原突围中,1纵1旅的皮定均也起到了关键作用。作为老革命家的皮定均,早在1929年就投身革命,历经抗日战争的洗礼,成为一名经验丰富的将军。在国民党30万大军的围追堵截下,皮定均承担了保护主力部队撤退的艰巨任务。皮旅仅凭7000人的力量,成功拖住了敌人,为5万多主力部队赢得了宝贵的撤退时间。

皮定均巧妙地通过阵地假装集结迷惑敌人,吸引了大量敌军进攻,使得主力部队的撤退不受影响。在经过24天、1500公里的急行军后,皮定均带领部队成功躲过敌人的追击,保全了大部分力量。皮旅不仅成功保护了主力撤退,还成功保全了5000多人。

中原突围,堪称“东方的敦刻尔克”,为解放战争保存了有生力量,极大地提升了我军的士气。

接下来,1946年6月,国民党在华东发动了大规模进攻,调集了50万大军企图消灭华中解放军。然而,粟裕指挥下的华中野战军巧妙运用兵力优势,成功挫败了敌军的计划。在7月到8月期间,华中野战军通过一系列战斗的巧妙配合,将敌人压制,并多次歼敌大批有生力量。华中战役被誉为“七战七捷”,为后来的胜利奠定了基础。

在与国民党军的激烈对抗中,粟裕充分发挥了我军运动战的优势。通过灵活机动的战术,击溃了敌人各个防线,尤其是在如黄公路战斗中,我军用极小的代价歼灭了敌军5000人,为解放战争的胜利积累了宝贵的经验。

定陶战役的胜利,标志着我军在鲁西南地区取得了重大的突破,刘伯承和邓小平巧妙诱敌深入,成功将敌人重兵集结的第3师围困,并最终将其全歼。这次胜利不仅极大提升了我军士气,也进一步打击了国民党军队的气焰。

随着中原突围、苏中大捷、定陶战役的胜利,我军逐渐扭转了战局,敌人的弱点暴露无遗,胜利的天平开始倾斜。毛主席深知,距离全国解放已经不远。随后的三年里,我军通过一系列重大战役逐步摧毁了国民党的主力,最终蒋介石政府在美国海军的帮助下逃往台湾,结束了对大陆的统治。

解放战争初期,我军面临极大的困境,但共产党领导下的人民解放军凭借坚定的信念与卓越的战略战术,逐步扭转了劣势,最终取得了胜利。我们今天要铭记那些为新中国成立献出生命的英雄们,他们的牺牲成就了我们的今天。