原创 被低估的陈毅:平时嘻嘻哈哈没脾气,为何华野十大司令仍俯首帖耳

在您阅读这篇文章之前,请您点击“关注”,这不仅方便您进行讨论与分享,还能让您感受到独特的参与感,感谢您的支持与关注。

陈毅表面上看似性格温和,没有显赫的脾气,却能够令华野的十位指挥官甘心追随其令。这究竟是他如何做到的呢?

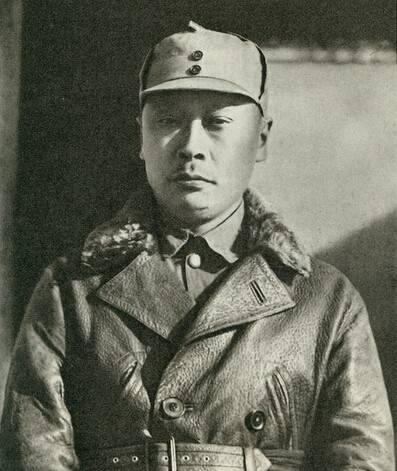

1945年9月,中央派罗荣桓前往东北执行战斗任务,在此之前,他长期在山东的革命根据地扎根,经济和军事两手抓,推动当地发展。罗荣桓在山东的数年间,建立起一支规模庞大的正规军及民兵组织,人数分别达到三十万和六十万,可以说那时整个山东几乎完全被共产党所掌控,这为日后进军东北提供了丰厚的资源。

当时,党中央决定将十三万精锐战士派往东北,其中罗荣桓也是核心成员之一。这样一来,山东的工作就亟需有人接替。谁能扛起这个重任呢?中央为何要调兵去东北?

可是,接替罗荣桓守卫山东的人选的问题一时间让党中央感到颇为棘手。山东作为支援东北的根据地,其战略地位自是不言而喻。而抗战胜利后,国民党同样对山东虎视眈眈,这就对接任者的综合素质提出了更高的要求。接任者不仅需要具备抗压能力,还需统筹整个山东的军队,以稳固这个来之不易的根据地,这也令毛主席倍感困扰。

1945年,正值第二次世界大战的尾声,日本已然风头渐弱。基于此,党中央召开了七大,旨在对未来的局势做出预测与应对。会议上,毛主席敏锐的指出,东北将成为未来最为关键的战略要地。东北不仅是我国兵工厂的聚集地,重工业几乎全部集中于此,可以说“谁掌握东北,谁就掌握天下”并不为过。国民党显然也意识到了这一点,并早已制定了要占领东北的计划,因此,抢先于国民党进军东北则成为了一项亟待完成的任务。

经过深入研究,中央军委决定将山东军区司令罗荣桓调至东北统帅。在罗荣桓主政山东期间,他作为山东根据地的重要人物表现突出,指挥抗日战役屡次获胜。他不仅成功挫败了日军的多次扫荡,还收复了整个山东,使其成为八路军三十万正规军的聚集地。因此,派他前往东北指挥也是情理之中。

在接到党中央指令后,罗荣桓迅速将山东的六万兵力调往东北,适时采取了这一战略部署。这一调动,使得山东这个重要的革命根据地瞬间显得有些空虚。在这个支援东北的大后方,山东必须保持稳定,绝不可出现纰漏。

1939年起,罗荣桓便开始治理山东,在四年内,他在当地军区树立起极高的威信,部队上下都对他十分服从。作为一名能力非凡的将领,他深知山东对抗战的重要性。然而,罗荣桓调往东北后,新的接任者必须在能力和影响力上与他相匹敌,才能稳住山东。而此时,许多有威望的将领分布在各地,调动他们就得找到人替代,繁杂的情况让中央军委感到棘手。此时,有人提议在山东内部选拔一位合适的人选,但经过多次筛选,合适者寥寥无几。除了罗荣桓,山东军区的高级将领中仅剩副政委黎玉和参谋长陈士榘,但这二位都非最佳人选,黎玉因早期未曾参与红军的战斗,资历较浅,尚需锤炼;而陈士榘虽然曾多次在抗战中立下赫赫战功,但其资历也不足,威望有限。此情此景,中央军委不得不将目光投向山东之外。

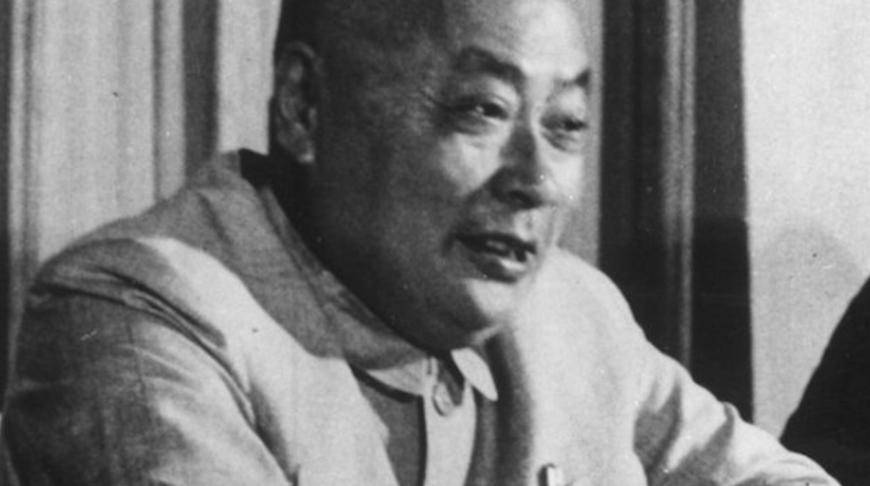

毛主席静下心来,想到了一个人——陈毅。在被调往山东之前,陈毅的工作经历是怎样的呢?他虽然看起来和蔼可亲、和平善良,却凭借非凡的领导能力能够让属下心甘情愿地服从命令。罗荣桓被紧急调往东北的情况下,中央军委决定将陈毅调到山东填补空缺。

尽管陈毅此前对山东的熟悉程度较低,但他在抗战期间已负责新四军的领导工作。尽管他的主要任务是管理军队的政治建设,但他在指挥作战方面同样表现不俗。比如在苏北抗战的黄桥大战中,陈毅表现出非凡的才能,取得了卓越的胜利。他在军事和政治方面的威望当之无愧,不亚于罗荣桓,因此接替后者正是最佳之选。

当然,当得知中央决定将他调往山东的消息时,陈毅也早已做好心理准备。他洞悉山东在解放事业中举足轻重的地位,尤其是此时国民党已盯上山东,局势不容乐观。因此,保持山东的稳定对中央战略至关重要,这也让陈毅感受到了肩上的重任。

国民党为了获取山东的控制,蒋介石不断采取行动,既派王耀武驻守济南,也派了大军直取青岛,企图在东、西两面对我军进行夹击。与此同时,蒋介石还授权薛岳带领十万大军汇聚苏北地区,目的明确,就是希望切断新四军与八路军的联系。窘迫的情势已经显露出来,而在山东,罗荣桓调动精锐前往东北后,如今八路军编制也显得有些混乱。国民党对此饰以冷眼,希望迅速占领山东。面对如此严峻复杂的局势,能否顺利守住山东依赖于刚上任的陈毅的决策与行动。

山东军区原本有八个师的八路军,但由于罗荣桓的调动,前往东北的部队约占了其六个师,山东精锐力量也仅剩下四五万。罗荣桓深知山东对于抗战的重要性,他绝不允许将自己多年经营的成果轻易交于国民党。为此,他特别留存了三位得力干将—王建安、聂凤智与许世友,来协助陈毅。

与此同时,为了稳住山东并确保华东地区的稳定,中央军委决定将位于江南的新四军调往山东支援,此举确实增强了山东的兵力。然而,由于此为临时调动,必然导致山东内部架构的一定混乱。陈毅长期指挥新四军,对于原本山东的八路军编制并不够熟悉,需要时间去适应和了解。近年来,随着罗荣桓的调动,当地预备役部队也被迫提升为正规军,但这部分军队的战斗力仍有待考验,不能过于依赖。

另外,陈毅作为以文人将领著称的军官,他开始把重任交给不被陆军战将们所熟知的自己,面对新官上任的一系列磨合,很多昔日将领对其产生质疑,对他是否真正有能力指挥作战难免心存疑虑。陈毅与罗荣桓之间的指挥风格截然不同,给当地一部分长期扎根的将领们造成了理解上的障碍,彼此之间的磨合不可避免需要一定的时间。在外有国民党虎视眈眈,内有新领导需要逐步熟悉磨合的形势下,保障东北战局能够打开局面变得极具挑战。如果国民党在此刻发起突袭,山东又是否能够安然无恙?

既然陈毅在上任初期如此众多的困难,她应当如何开展工作,破除这一僵局?

陈毅素以治军有道著称,在全新环境下,尽管他看似性格温和、和气,但他以大智慧赢得了士兵们的深厚尊敬。那么,陈毅到底是如何实现这一点的呢?

陈毅上任后,第一时间对山东进行了战术重新部署,随时准备与国民党进行决战。同时,国民党对山东局势的变化也立刻有所察觉,但他们错判陈毅是个只会在后方忙于政治的人,打仗经验相对不足,因而未曾将其放在心上。

然而,轻敌的代价往往十分惨重,王耀武便是其中一位国民党将领。他携十万铁骑直攻津浦铁路,一时间凭借装备精良、人马充足的优势攻克了徐州的数个重要据点,气势如虹。面对严峻的形势,陈毅迅速分析出各种可能的应对办法,深知国民党将领的弱点,也十分明了王耀武趁胜扩大战果、争功于老蒋的心态。果然,王耀武一进入山东,便不待后援而是将兵力分散,企图直逼陈毅,准备实现包围。

陈毅则逆流而上,决定从敌军的薄弱环节进攻,最终使得后续的三场战斗中,党军毫无悬念的取得胜利。三场仗下来,王耀武损失惨重,国民党意图趁机占领山东的计划彻底化为泡影,蒋介石则气得非但咬牙切齿,甚至怀疑自己的统治能力。

面对这一位文人将领,国民党再不敢草率行动。而陈毅的胜利也赢得了山东众将士的深厚认可,大家不仅看到了他在政治上的才能,亦发现他是一位可出战的将领。

1947年,陈毅在山东根据地已然根基牢固,对军队进行全面整编,形成了后来大名鼎鼎的华东野战军,升级为十个纵队,陈毅在其中依然担任总司令,真正负责现场作战的却是被称之为“战神”的粟裕。几乎所有的战斗计划,陈毅都会征求粟裕的意见,这反映出陈毅治军中的优雅原则:能者居之。

陈毅意识到,在军事指挥方面,自己的才干确实逊色于粟裕,因此决定把指挥权交给更擅长带兵打仗的粟裕,而他本人则负责整个大局的管理。在作战战略制定会议上,陈毅常常选择不在场,给予粟裕充分的空间去尽情展现他的才能,避免约束其行动。这样的宽容以及高尚的格局令陈毅在华东野战军的士兵心中逐渐树立了威望。

1947年4月,蒋介石再度派出四十万大军意图攻陷山东,国民党凭借强大的部队力量,张灵甫的“王牌师”携三路兵力试图全面包围华东野战军,意图一举消灭在山东的共产党力量。面对这一强敌,粟裕沉着应对,分析当前形势后制定了战术:一部分兵力用来牵制侧翼敌军,而主力则利用地形优势针对张灵甫发起猛烈进攻。

这一计划得到了陈毅的全力支持,陈毅明确表示“粟裕的号令即是我的命令”。在陈毅支持下,这一战役使国民党遭受了重创,张灵甫也在战斗中为此付出了生命。此次战役后,国民党损失惨重,蒋介石气得当场发怒,心情愤怒至极。

在陈毅戎马一生的最后阶段,他带领部队完成了上海的解放。彼时的上海作为中国的文化和经济中心,其繁华程度可想而知。党中央对上海的解放方案是尽量保证其面貌不受大规模火力轰炸的影响,尤其是文化古迹的保护,这也意味着必须采用巷战的方式进行。陈毅仅仅用半个月的时间便顺利拿下了上海,国民党驻守上海的汤恩伯因意识到党国的败局,只能灰心丧气地逃之夭夭。

对于陈毅来说,虽然他的作战指挥能力在解放军中未必显得特别突出,但正是这样一位文人将领,凭借个人的人格魅力与风格,在军中树立了良好的威望,使得所有人都对他刮目相看。

本文由“洞鉴历史”原创,现已开通全网维权,未经授权不得转载,侵权必究。

下一篇:三年级作文有趣的事