原创 山东千年古墓惊现金龙玉席,墓主口含龙珠置身泉水,出土一刀一剑

在2017年6月,考古队员们在山东青岛土山屯村进行了一次重大发现,发现了一个古墓葬群。为配合当地铁路建设的推进,考古队员们迅速展开了抢救性发掘工作。地下埋藏着15座墓葬,其中一座已经遭到破坏。此次发掘的重点是位于七号封土下的一座墓。这座墓葬结构独特,是一个带有墓道的“甲”字形岩坑竖穴木椁墓。墓葬上方覆盖着一层青膏泥,膏泥中夹杂着大量陶片,显现出古人对墓葬的精心封存。在封土下的墓室内,木质的椁顶呈“人”字形,整个椁室采用了“堂寝”式的布局,这些特征是汉代墓葬的典型形式。因为这一地区在汉代属于琅琊郡的管辖范围,所以这些墓葬也被称为“琅琊封土墓”。

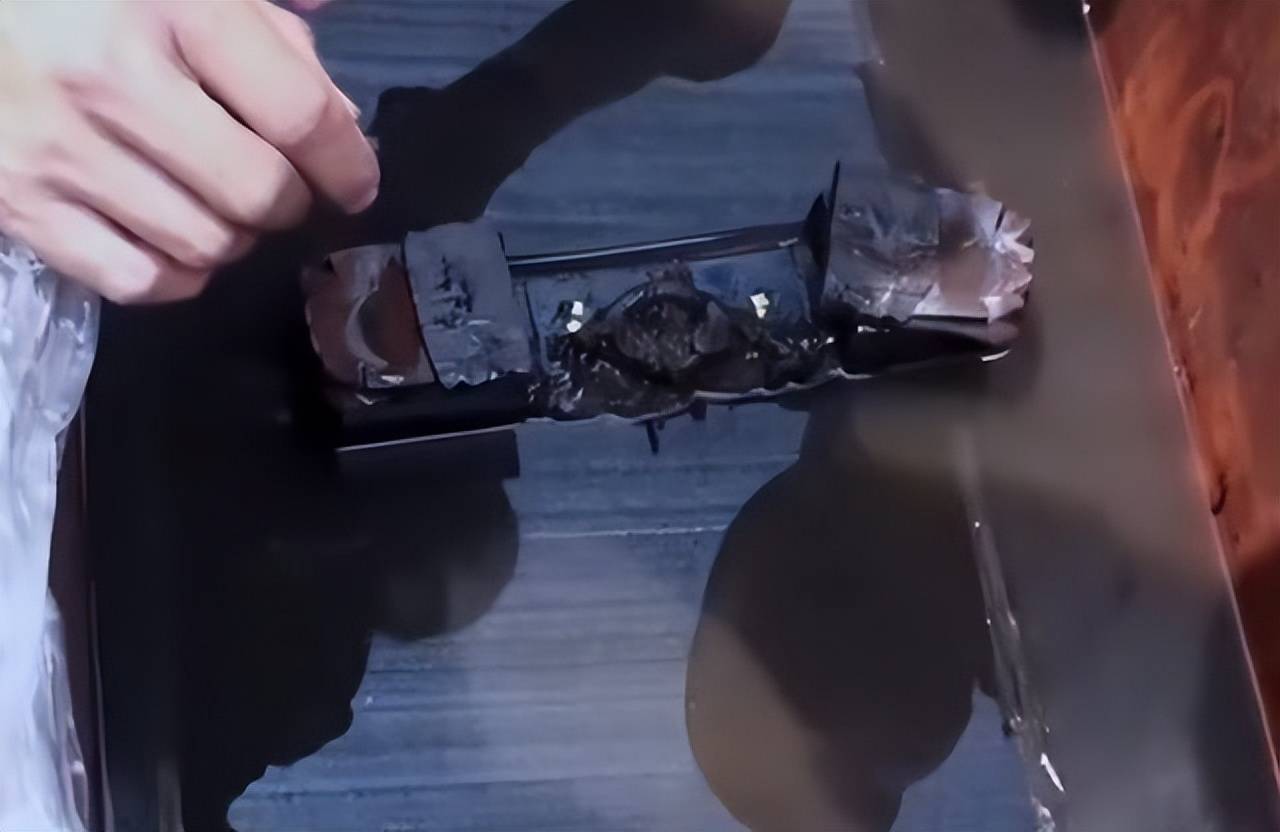

随着对墓中杂物的清理完成,考古队员们终于准备揭开棺椁的盖子。令人惊讶的是,棺椁的结构异常独特。在正常的棺盖下,还藏有一层隔绝空气的木板。队员们小心揭开木板,眼前的景象令所有人都为之一震:棺木中竟然充满了清水,在阳光的照射下,棺底陈列的珍贵陪葬品清晰可见。除了反射着阳光的金器,最引人注目的是一些均匀散落的木板,而旁边还散落着一些已经变黑的块状物品。

经过仔细清理后,考古队员们发现这些木板竟然可以拼凑成一个方形匣子。散落的琉璃块正好可以嵌入匣子的四周,而匣子顶端则装饰着一只闪烁金光的金龟。队员们将其大致复原后,惊讶地发现,这个漆黑的匣子很可能是一件“玉温明”。玉温明作为一种极为珍贵的丧葬礼器,甚至可以与“玉衣”、“梓宫”和“黄肠题凑”等神器相提并论。一般来说,只有王公贵族才能拥有这种级别的礼器。

汉代墓葬常常讲究厚葬,而玉温明的存在也进一步证实了这是一座贵族墓葬。比如,同样是汉代贵族墓的海昏侯墓中,就出土了超过一百公斤的黄金,尽管其中大部分被盗墓贼窃走了。与此相比,这座墓中的金银陪葬品数量并没有那么震撼。不过,令考古队员们感到震惊的并非金银器物,而是一块保存极为完好的木牍。木牍上的文字密密麻麻,考古队员们激动不已,这块木牍的出现无疑为墓主的身份提供了最直接的线索。经过初步清理,木牍上的“元寿二年”四个字映入眼帘,按公元历计算,应为公元前一年。接下来的内容表明,墓主姓刘,是堂邑县的县令,其他内容则涉及司法、税收和兵器库的清点。

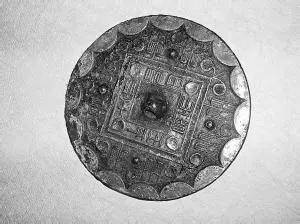

然而,这一发现引发了队员们的疑问:作为一个县令,刘氏为何会使用如此珍贵的玉温明?木牍上并没有进一步的说明,但随后的陪葬品为解答这一疑问提供了线索。出土的梳子、三个篦子和一面铜镜,均为汉代王公贵族专用的奢侈品。铜镜尤其珍贵,在当时只有上层贵族才有资格拥有。由此可见,刘县令的身份并不简单。

在继续清理墓主尸身时,考古队员们在墓主头部附近发现了一大把约20厘米长的胡须,似乎表明这位刘县令生前可能是一位长髯飘逸的美男子。头顶上,还发现了一把环首刀,这种刀剑在秦汉时期是男子随身佩带的饰品,很可能是墓主生前的佩刀。

考古队员们又在棺木顶部发现了一个球形物体,触感冰凉滑腻且柔软。经过小心取出后,队员们惊讶地发现这竟然是一颗金球。继续探查墓主头部下方时,他们发现了一个包裹金箔的兽头头枕,雕刻细腻,嘴巴大张。显然,这颗金球本应放置在兽头枕口中。

随着棺中的积水逐渐被抽出,墓底的丝丝红色也逐渐显现。队员们小心翼翼地从墓主左侧取出了一柄玉具剑,这把剑的材质与金属制品大相径庭,极为精美。在剑旁,还发现了一顶乌纱帽。尽管长时间的腐蚀已使其变成了漆黑一团,但从其中残留的金丝可以辨识出其曾经的精美花纹。这时,考古队员们注意到,墓主的骨骼也呈现出异常的黑色。最初他们以为是腐朽物覆盖所致,但进一步检查发现,这并非是腐蚀的结果。墓主是否可能是遭到毒害?专家进一步检测后表示,墓主年约四十岁,按当时的标准,已经算是年长,但并未发现毒药的痕迹。专家推测,墓主可能患有一种增生性的背部疾病,这很可能是导致其早逝的原因。

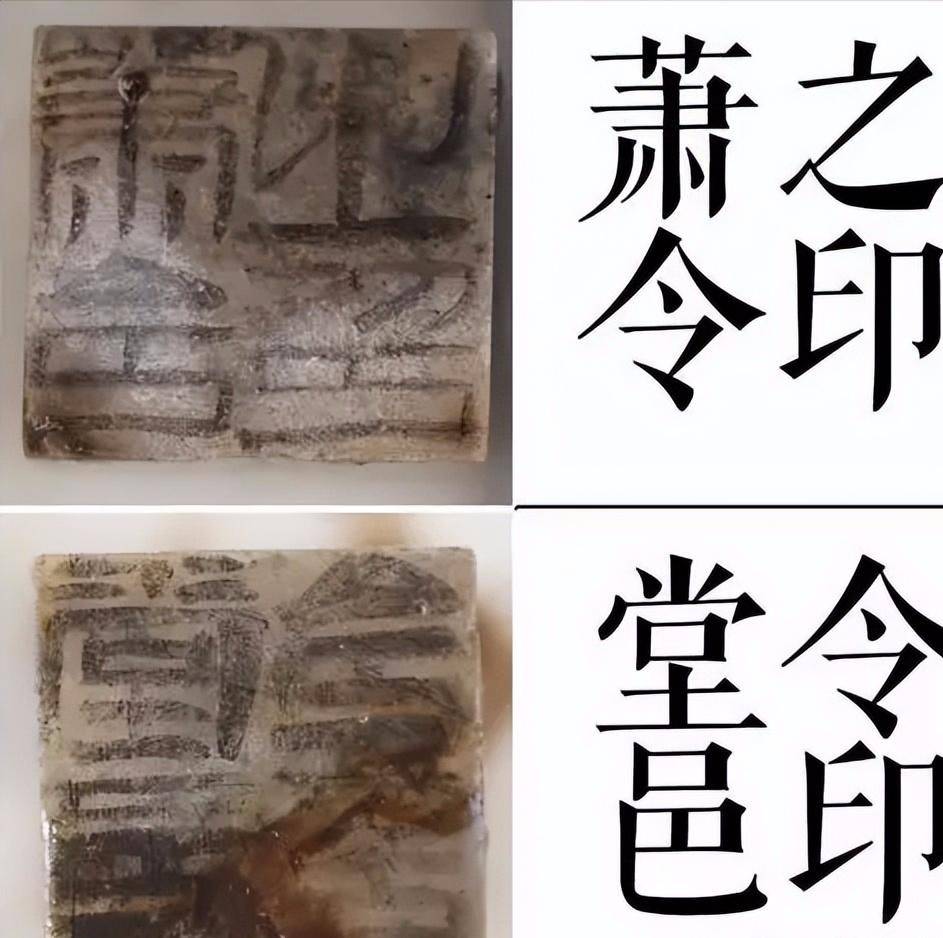

随着清理工作逐步结束,三枚印章的出土终于揭开了墓主的真实身份。这三枚印章分别刻有“刘赐”、“堂邑令印”和“萧令之印”,这进一步证明了墓主曾担任过两个县的县令,且希望将这些印章作为资历的凭证,以期在另一个世界过上更好的生活。

就在考古队员们认为清理工作已经完成时,又意外发现了一件极为珍贵的文物——一张金龙玉席。由于长时间的金箔脱落以及污物掩盖,这张玉席几乎与棺底融为一体,差点被忽视。考古队员们看到它时,都不禁感叹:若玉席上的金箔尚存,它将是多么的雍容华贵。考虑到刘赐可能出自宗室,这件珍贵的玉席也与其身份相符。

下一篇:元宵节的由来