顺德基孔肯雅热疫情:478例轻症敲响蚊媒防控警钟

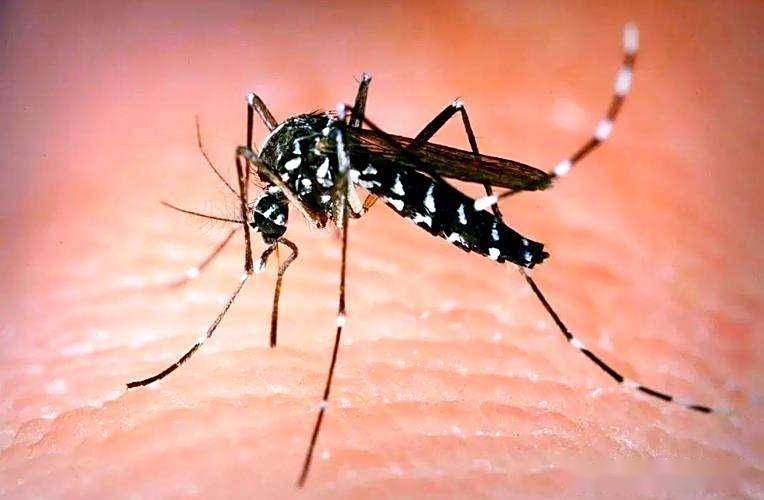

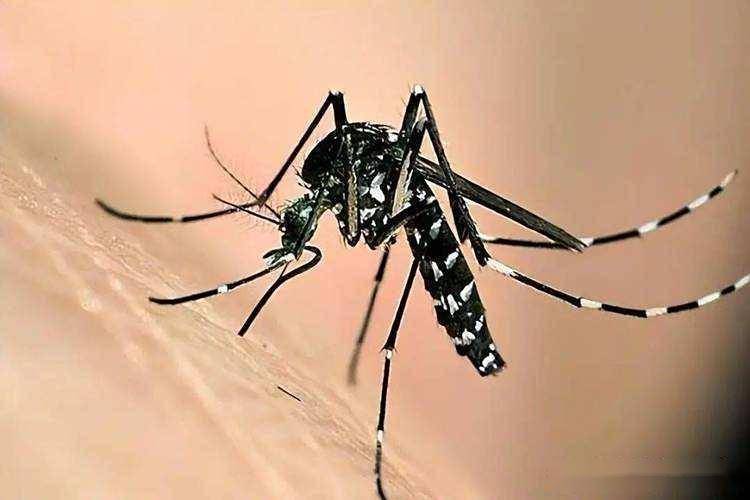

近日,佛山市顺德区通报了一起由境外输入引发的基孔肯雅热本地疫情。截至7月15日,全区累计报告确诊病例478例,主要集中在乐从镇、北滘镇和陈村镇。值得关注的是,所有病例均为轻症,但这一数字仍相当于一座中型小学的学生总数,凸显了疫情防控的紧迫性。随着夏季气温攀升,蚊虫活动进入高峰期,这场由伊蚊(俗称花斑蚊)传播的病毒性疾病,正以发热、关节剧痛和特征性皮疹的“三联征”敲响公共卫生警钟。

病毒的前世今生:从非洲丛林到顺德社区

基孔肯雅热的名字源自非洲斯瓦希里语,意为“弯曲身躯”,形象描绘了患者因关节疼痛佝偻的姿态。自1952年在坦桑尼亚首次被发现后,这种病毒已扩散至全球110多个国家。此次顺德疫情中的病毒株,经基因测序证实与东南亚流行株高度同源,提示境外输入引发本地传播的典型路径。病毒专门攻击人体成纤维细胞——就像拆解建筑脚手架一般,它们在肌外膜大量复制,导致肌肉和关节结构遭到破坏。这种微观层面的侵袭,最终外化为患者皮肤上的特殊印记。

皮肤:疾病的“晴雨表”

在478例确诊患者中,皮疹的出现率高达90%以上。这种皮肤表现通常始于发热后2-5天,最初呈现为面部和躯干的玫瑰色斑疹,犹如被烈日轻微灼伤。随着病程进展,疹子会向四肢蔓延,并逐渐转为针尖大小的出血点,在脚踝和手腕处形成特征性的“袜套-手套”分布模式。

值得注意的是,约15%的患者会出现脱屑现象,尤其在手掌和足底部位。皮肤科专家解释,这类似于重度日晒后的脱皮过程,实则是病毒直接损伤表皮细胞所致。部分儿童病例还可能出现水疱样改变,容易与手足口病混淆。这些皮肤变化虽然不会留下永久疤痕,但剧烈的瘙痒感常使患者坐立难安,成为就医的主要诉求之一。

诊断中的“火眼金睛”:皮疹的鉴别意义

在临床实践中,皮疹的形态学特征往往成为早期诊断的关键线索。与登革热相比,基孔肯雅热的皮疹颜色更鲜艳、边界更清晰;而相较于麻疹,其疹子通常不伴随结膜充血和口腔黏膜斑。顺德区疾控中心通过分析发现,在发热伴皮疹的就诊者中,具有“三中心分布”特征(即疹子集中在面部、躯干和四肢近端)的患者,病毒核酸检测阳性率高达78%。

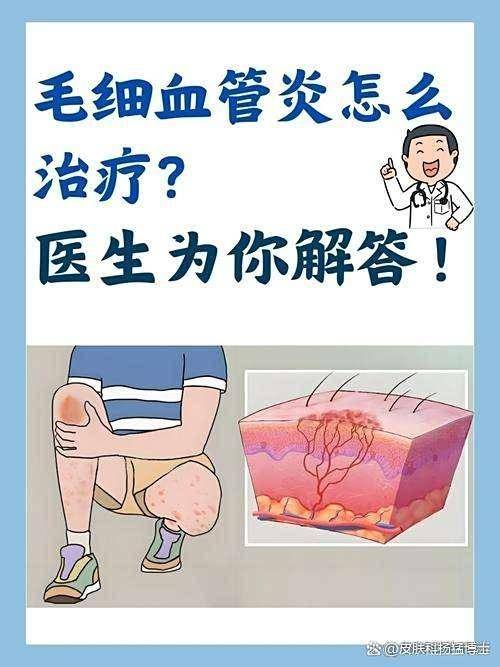

这种皮肤表现还具有动态演变的特性:初期按压褪色的充血性疹子,随着血管通透性增加会转变为瘀点样改变,用玻璃片按压也不消失。病理学研究显示,这种变化源于病毒激活免疫系统后引发的毛细血管炎,就像地下水管破裂导致墙面渗水,只不过发生在真皮层。

防控战线上的“皮肤防线”

对于已出现皮疹的患者,医生建议采用“冷敷-保湿-抗组胺”三步处理法。就像处理烫伤时先用冷水冲洗,冷敷能缓解局部炎症反应;而无香精保湿剂则相当于给受损的皮肤屏障“糊水泥”,防止继发感染;在瘙痒剧烈时,口服抗组胺药物就像关闭过敏反应的开关。需要警惕的是,若皮疹伴随牙龈出血或呕血,可能提示病情进展,需立即转诊至定点医院。

疫情背后的生态警示

本次顺德疫情暴发恰逢珠江三角洲地区近十年来最潮湿的夏季,积水容器数量较往年增加40%,为伊蚊提供了理想的繁殖场。流行病学调查显示,病例聚集区与白纹伊蚊密度监测热点高度重叠,这些区域往往存在废弃轮胎、露天水箱等“隐形炸弹”。

皮肤作为人体最大的器官,在此次疫情中既是病毒攻击的靶点,也是监测疫情的窗口。专家建议,在户外活动后若发现不明皮疹,可拍摄高清照片记录演变过程,这比文字描述更能帮助医生判断。正如一位参与疫情防控的疾控人员所说:“每块皮疹都是病毒留下的指纹,我们正在通过这些蛛丝马迹构建防护网络。”

随着防控措施的加强,顺德区已启动“每户一查”的蚊媒孳生地清理行动。这场人类与病毒的较量仍在继续,而读懂皮肤上的无声信号,或许是我们赢得先机的关键。对于普通民众而言,认识这些皮肤表现不仅关乎个人健康,更是切断传播链的重要一环——就像森林火灾中的第一声哨响,早一秒发现,就能多保护一片社区。大家要时刻留意自身皮肤变化,一旦发现异常及时就医。社区也需加强宣传,让防蚊灭蚊意识深入人心,人人参与防控,共同守护健康家园,为这场无声“战役”贡献力量。

上一篇:故事的笔顺?