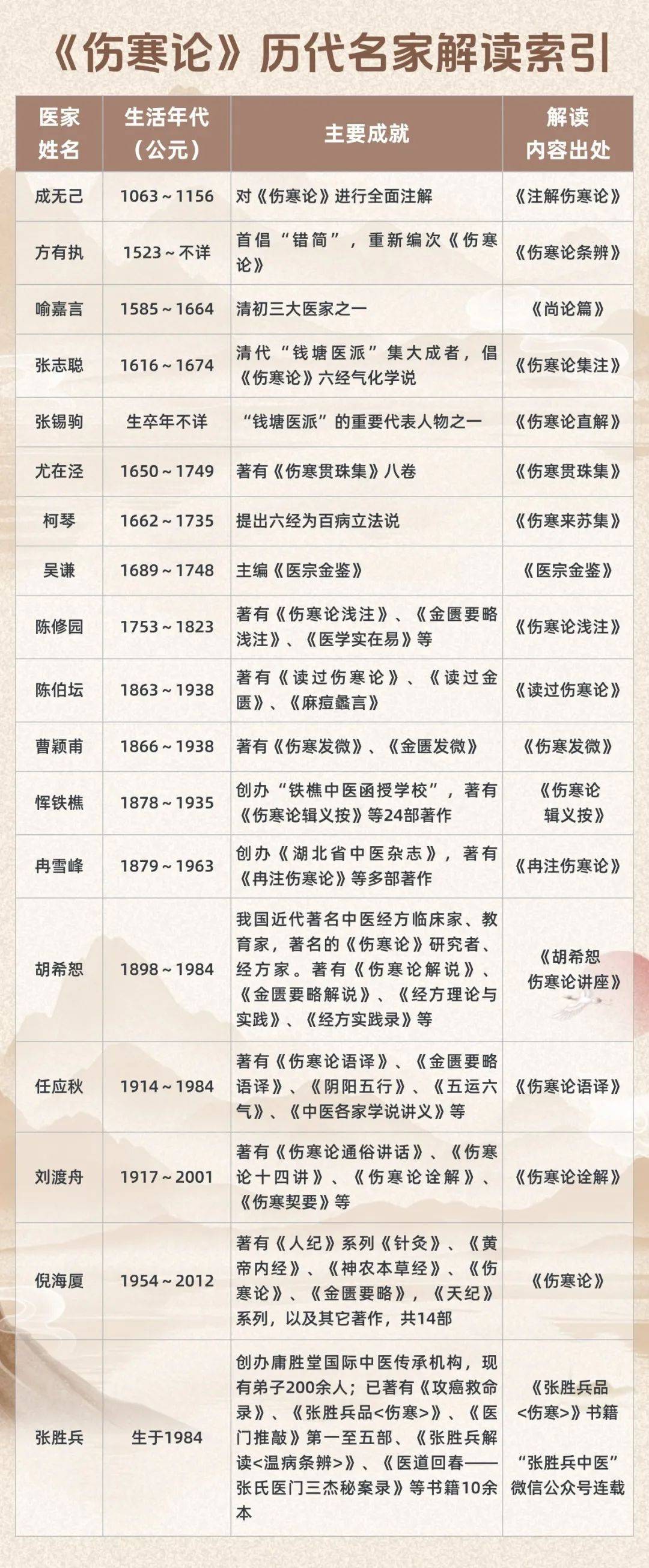

伤寒论名家解读汇编——第60条

第60条:

下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

成无己《注解伤寒论》

下之后,复发汗,必振寒脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

发汗则表虚而亡阳,下之则里虚而亡血。振寒者,阳气微也;脉微细者,阴血弱也。

方有执《伤寒论条辨》

下之后,复发汗,必振寒脉微细,所以然者,以内外俱虚故也。

内,谓反下则亡阴而里虚,所以脉微细也;外,谓复汗则亡阳而表虚,所以振寒也。

喻嘉言《尚论篇》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细,所以然者,以内外俱虚故也。

治伤寒,有先汗后下之次第,原不得已之法。设下之后,外邪不尽,复不得已而发其汗,其人身必振寒,脉必微细,邪虽去而内外俱虚,所伤滋大矣。良工于汗下之际,已不可无集木临谷之俱,况以误治致虚,更可再误,而犯虚虚之戒乎!注以振寒属误汗,脉微细属误下,且牵入亡阳、亡阴蔓语,殊失仲景叮咛之意。

张志聪《伤寒论集注》

下之后,复发汗,必振寒脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

钱氏曰:“合下三节皆论内亡血液,故言证而及于脉也。”下后复汗,必振寒者,太阳阳气虚于外也;脉微细者,少阴阴血虚于内也。所以然者,以阴阳血气内外俱虚故也。

张锡驹《伤寒论直解》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

【注】此言汗下后不特亡津液,并亡其内外之阴阳气血也。气虚于外而不能熏肤充身,故振寒。血虚于内,而不能营行经脉,故脉微细。所以然者,以误施汗下,内外气血俱虚故也。

尤在泾《伤寒贯珠集》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细,所以然者,以内外俱虚故也。

振寒,振粟而寒也。脉微为阳气虚,细为阴气少。既下复汗,身振寒而脉微细者,阴阳并伤,而内外俱虚也。是必以甘温之剂,和之养之为当矣。

柯琴《伤寒来苏集》

下之后复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

内阳虚,故脉微细;外阳虚,故振栗恶寒,即干姜附子证。

上论四逆加减证。

吴谦《医宗金鉴》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细,所以然者,以内外俱虚故也。

【注】发汗当于未下之先,今下之后,复发汗,必振寒,脉微细者,表里皆虚也。所以然者,以下之失宜,则内守之阳虚,故脉微细也。以汗之失宜,则外固之阳衰,故振寒也。

【集注】郑重光曰:治伤寒先汗后下,此定法也。若下后外邪不尽,不得已而复汗之,邪虽去而内外俱虚,是以脉细振寒,所伤滋大矣。

陈修园《伤寒论浅注》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

【注】下之后,复发汗,则气虚于外,不能熏肤充身,故必振寒,血虚于内,不能营行经脉,故脉微细。所以然者,以误施汗下,内外气血俱虚故也。

男无犀按:此言倒施下、汗之误。病在外当汗解,而反下之,伤阴液于内,故脉微细;复发汗,又虚阳气于外,故身振寒。此为内外俱虚,阴阳将竭,视上节病较重。

陈伯坛《读过伤寒论》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

同是逆施,首句多一“大”字(条59)则津液亡,可见津液未易亡。不知者转谓论内诸方,不外为存津液而作,皆由一“亡”字骇之耳。彼证且勿治,况无何等之亡哉?苟因下之后复发汗为见惯,遂执“勿治之”三字作口头禅。吾知其对于本节之所以然,必未看破也。书必振寒,不曰必振热。太阳本寒标不寒,未有标阳不振而本气能振者。从不振上反观之曰振,殆震惊外寒之激刺,不欲拔动其本气而不得。特于此处点出个寒字,纪太阳沦落之自始也。书脉微细,阳浮之脉变为微,阴弱之脉变为细,阳病见阴脉者死,微细非少阴脉乎哉,胡本证无“死”字耶?有所以然者在。苟不求其所以见阴脉之故,焉知其阴脉所以不死之故乎?申言之曰以内外俱虚,脉内虚,虚在营;脉外虚,虚在卫。误下则营卫出气虚,误汗则营卫行度虚,经两番之剥削,故俱虚。太阳未尝虚也,特藩篱已决。譬犹皮之不存,太阳将空洞而无所丽①。其标阳本气,势必一齐瑟缩,一若卒岁之无衣,于是不见太阳中气之热,仅露太阳本气之寒,当然失却太阳之阳脉。假令脉微弱,否则但脉微,是无阳之寒状,遑有振作乎?急当救阳矣。独非所论于脉微细,微细乃太阳中见之脉,不过太阳之标之本且微且细耳。太阳翻作少阴,犹乎少阴翻作太阳。少阴中风阳微阴浮脉,非即太阳脉之对观乎?脉者血之府,脉气每为经血所转移,无营卫为涵濡,则太少二而一;有营卫为涵濡,则太少一而二。此又阴脉瞬息可复为阳脉之所以然。可治可不治,不曰勿治之者,以有桂枝汤在,更新营卫如反掌。不明言桂者,恐人因桂枝证愈说而愈泛,将视桂枝汤愈用而愈滥,反失桂枝之真也。

①丽:附着,依附。

曹颖甫《伤寒发微》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

下后则亡其里阴,复发汗则亡其表阳,阴阳两虚,则必背毛懔然,甚至恶寒而蜷卧,按其脉必微细。内外俱虚,病乃延入少阴,此为四逆汤证,可于言外领取之。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。《玉函》《脉经》《千金翼》“汗”前有“其”字。

程云:下后复发汗,则卫外之阳必虚,故振寒,而守内之阳亦弱,故脉微细。能明其所以然,则虽有一应热证,相兼而来,只补虚为主。良工于汗下之际,稍失治于其初,辄不可不慎持于其后。脉证之间,各有本标,万不可因标误本也。

柯云:内阳虚,故脉微细;外阳虚,故振栗恶寒,即干姜附子汤证。

丹云:汪氏引《补亡论》:常器之云:素无热人,可与芍药附子汤;有热人,可与黄芪建中汤。魏氏云:四逆汤之属,学人宜从其轻重,而择用耳。

冉雪峰《冉注伤寒论》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细,所以然者,以内外俱虚故也。玉函、脉经、千金翼、汗上有其字。康平本,所以下十一字,系小字衬注。

冉雪峰曰:此条与上条,事例相从,连类而及,均是下后复汗。但是在下之后,非一下不止;但只复发汗,非汗出不止。曰下曰汗,只是既往病历的一个过程。汗下均伤律液,所以运行此津液者,为敷布充周的阳气。伤阴液,即是亡阴渐端;伤阳气,即是亡阳的渐端。本条并非尚有汗证,尚有下证,只汗下后显虚,亦未至亡阴亡阳程度。条文旨趣,是完足上条未尽意义。上条只言证象,此条补出脉象。上条只论病理,此条补出病情。振寒与恶寒有辨,恶寒是邪气盛,振寒是正气弱。脉微与脉细有辨,微是阳气薄弱,细是阴血衰少。振寒不仅伤阴,而且伤阳。微弱不仅病血,而且病气。前后两两可以互参互证。此条与前二十三条可参看,前云:“脉微缓者,为欲愈也。脉微而恶寒者,此阴阳俱虚,不可更发汗更吐下也。”彼之脉微弱,在未汗前;此之脉微细,在已汗后。彼之寒为恶,因在外;此之寒为振,因在内。彼条意旨,是辨寒热进退;此条意旨,是辨内外虚实。以上经论,文气至此,告一大段落。以下由汗而下,由汗下而推阐到汗下种种病变,再进一层研究。再此条以上邻接的五十九条,与下邻接的六十一条,康平古本合而为一,接后八十条栀子干姜汤下,合为一条。前是阴阳和,推到阴阳不和;后是由栀子干姜汤,推到干姜附子汤。均是事例相从,各有取义。本编是用赵开美翻刻治平宋本,故仍用宋本编次。特著其异同于此,以便学者考证。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

(本条说的是)汗下乱用。下之后没有再发汗的。一般的要是个太阳病,如果吃了泻药,表不解,气上冲者,那是表不解了,还可以吃桂枝汤,但是不能用麻黄汤。这条说的就是用麻黄汤发汗,这个书说“发汗”都指的麻黄汤。

下之伤其里,就是里虚了,复发汗,又虚其表。这样子治疗使表里俱虚,所以“必振寒,脉微细”。这是个倒装句。表里俱虚了,表虚,表虚不固。振寒者,就是打寒战,就是怕冷,就是虚得厉害。“脉微细”就是说里虚的情况。那么这个病应该怎么治?后头就有了,这个条文只是在原则上说。下之后复再发汗,往往造成表里俱虚,这个人起码要振寒,而脉微细的。

这个书当前讲的是太阳病,太阳病的治疗依法当发汗。虽然讲的是太阳病,如果要是这个人汗下失法,或者是发汗不当,这都属于误治,而能造成很多的疾病。所谓逆证,就是治坏的病。这种情况我们研究太阳病也不得不知:底下这一系列方子并不都见于太阳病,这个我们要理解。底下就说了关于表里俱虚的治疗。

任应秋《伤寒论语译》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细,所以然者,以内外俱虚故也。

【校勘】《玉函经》《脉经》《千金翼方》:“汗”字上有“其”字。

【句释】“振寒”,谓振掉而恶寒,是体温低落所造成的。

【串解】陆渊雷云:“前两条是津伤而阳不亡,此条是阳亡而津不继,即太阳误治而成少阴也……振寒脉微为阳亡,脉细为津不继,内外俱虚者,下之虚其内,发汗虚其外也,津伤而阳不亡者,其津自能再生,故前两条皆云必自愈,阳亡而津不继者,其津不能自复,故此条不云自愈,然则姜附四逆之辈,当择用矣。”

【语译】服用了泻下剂后,又施用发汗剂,过量的脱水,因而引起脉搏微细和振掉恶寒等症状,这是体温低落,心脏衰弱,表里两虚的严重证候,应特别留意。

刘渡舟《伤寒论诠解》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

【解析】

本条论述误治伤阳,以致表里阳气皆虚的脉证。

下后复汗,治疗失序,邪气虽去,但正气已伤。“振寒”即寒冷而振栗,是表阳不足之证;“脉微细”是里阳虚衰之脉。病人经泻下与发汗后,出现表里阳气俱虚的脉证,故仲景断为“内外俱虚”之证。阳气之根本在于肾,少阴是一身阳气之总司。今表里内外阳气俱虚,实即少阴之阳已衰。

上条下后复汗而伤阴,本条下后复汗而伤阳。两条前后呼应,互相发明,以论证治疗不当,可导致伤阴、伤阳及阴阳失和的种种变证。

倪海厦《伤寒论》

下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

攻下了以后,里面阴就虚掉了,然后又复发汗,阳也虚掉了,如果病人有振寒的现象,发冷、手脚冰冷的现象,这时候摸病人的脉,可能一息二三至,脉跳得很慢又很微弱,就知道内外俱虚,内外都虚掉了,这时候常常用到四逆汤。

内外俱虚,即阴阳两虚,轻则四逆汤重则四逆加人参汤。人参在这是补气的,在张神景的观念人参是专门对肠胃功能的,所以心下痞的时候常常用人参,甘草干姜是对脾阳,附子是对肾,让脾阳和肾阳恢复,因为胃功能不好,所以再加人参下去,让胃也好。

张胜兵《张胜兵品伤寒》

第59条:大下之后,复发汗,小便不利者,亡津液故也,勿治之,得小便利,必自愈。

第60条:下之后,复发汗,必振寒,脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

第61条:下之后,复发汗,昼日烦躁,不得眠,夜而安静,不呕不渴,无表证,脉沉微,身无大热者,干姜附子汤主之。

以下解读内容为精选版,详细解读请查看:

第43讲张胜兵品《伤寒》之太阳病(59-61条文干姜附子汤)

这三条条文均围绕“下之后,复发汗”这一情境展开,但结果各异。其中,第59条描述的是自愈情况,无需治疗;第60条则指出内外俱虚,但张仲景未给出具体方药;第61条则明确了干姜附子汤的适用条件。

为何将这三条条文放在一起讨论呢?关键在于它们的前提条件相同,均涉及“下之后,复发汗”的情况。回顾第58条:“凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血亡津液,阴阳自和者,必自愈。”第59条虽以“大下之后,复发汗”为前提,但最终结论为“必自愈”,显然与第58条相呼应,强调阴阳自和的重要性。

第59条之后,病情逐渐加重,出现了第60条和第61条所述情况。第60条描述了内外俱虚的症状,而第61条则更为严重,出现了干姜附子汤证。这表明第59条在条文中起到了承上启下的作用,既承接了第58条的阴阳自和理论,又引出了第60、61条的病情变化。

有人可能会问,为何第59条描述的是大下之后的情况,而第60、61条并未强调“大下”,病情却更为严重?这实际上是因为张仲景在条文中省略了一些前提条件。为了深入理解这一点,我们需要将这些省略的内容补充完整。

第59条之所以能自愈,是因为患者体质强壮,原本患有太阳阳明合病。通过大下和发汗治疗后,病邪基本解除,仅余津液流失。在这种情况下,人体能够自我调节,使津液恢复,阴阳自和,从而自愈。这提示我们第59条的前提条件是患者体质强壮,且原本患有太阳阳明合病。

进一步推测,张仲景可能省略了“强壮之人,太阳阳明合病”这一前提条件。在此情况下,医者可能先用了大承气汤解除阳明腑实证,再用麻黄汤或桂枝汤发汗解除太阳病。结果表证和里证均解除,仅余小便不利这一津液流失的症状。由于患者体质强壮,能够自我调节使阴阳自和,因此无需治疗即可自愈。

第59条之所以能自愈,关键在于患者体质强壮且病情相对较轻。而第60、61条则可能涉及体质较弱或病情较重的患者。例如,第60条可能描述的是原本就体质阳虚的患者,在攻下和发汗后导致阴阳两虚;而第61条则可能描述的是肾阳虚衰的老年人,在攻下和发汗后出现危重证候。

此外,我们还可以联想到《金匮要略》中的厚朴七物汤证。该方剂适用于太阳阳明合病的情况,具有表里双解的功效。如果第59条的患者原本适合用厚朴七物汤治疗,但医者却先用了大承气汤攻下,再用桂枝汤或麻黄汤发汗,就可能导致津液流失过多。然而,由于患者体质强壮,仍然能够自我调节使阴阳自和而自愈。

我们把这些前提条件一加,再通过《金匮要略》的条文再一互参,我们就会发现,原来第59条它有一个前提条件,就是强壮的人出现了太阳阳明合病,用了大下和复发汗,仅仅伤及了一点津液,可以自愈。但是第60条和第61条,就没这么幸运了。

第60条条文指出:“下之后,复发汗,必振寒,脉微细,所以然者,以内外俱虚故也。”相较于第59条大下之后复发汗未出现内外俱虚的情况,第60条并未使用“大下”一词,却出现了内外俱虚的症状。这其中的缘由,在于张仲景在此处省略了一个关键的前提条件,即患者素来就存在阳虚体质。

对于阳虚之人而言,即便仅是普通的攻下治疗后再行发汗,也足以导致其阳气和阴液受损,进而出现内外俱虚的状况。攻下之法已伤其阳气和阴液,再行发汗以攻其表,无疑是雪上加霜,使得阳气和阴液进一步耗伤,导致内外皆虚。由于阳虚,机表失于阳气的温煦,患者便会出现振寒的症状,即振栗而恶寒,这是表寒的表现。同时,阳气虚弱,无力鼓动血液运行,脉道失于充盈,故而脉象微细。

综合分析此条文,患者虽先经攻下再行发汗,导致阴阳两伤,但从其振寒、脉微细等症状来看,仍以阳虚为主,阴虚为辅,或可说是阴阳气血俱虚,但以阳虚为典型表现。遗憾的是,张仲景在此并未给出具体的治疗方药。不过,我们可以依据《伤寒论》中治疗阴阳两虚、以阳虚为主的方剂来进行辨证施治。

对于阴阳两虚且以阳虚为主的轻症患者,我们可以考虑使用桂枝加附子汤。桂枝汤本身具有调和阴阳的功效,其中芍药能养阴,加入附子后,补阳之力得以增强,因此适用于轻症患者。而对于重症患者,即以阳虚为主、阴虚为辅、阴阳气血皆虚的情况,我们可以考虑使用茯苓四逆汤。

茯苓四逆汤由四逆汤加茯苓和人参组成。四逆汤主要用于治疗阳虚较重的病症,而在此处加入茯苓和人参,则是为了兼顾阴液的养护。需要注意的是,《伤寒论》中的人参与我们现在所使用的人参有所不同。现代人参多以补气为主,养阴之力较弱,我们常使用西洋参来养阴。然而,张仲景时代所使用的人参产自山西上党地区,其功效介于人参和西洋参之间,既能益气又能养阴。因此,在此处使用茯苓四逆汤,正是为了针对重症患者的阴阳两虚症状,特别是以阳虚为主要矛盾的情况。

我们接下来深入探讨《伤寒论》中的第61条条文。该条文描述了一种更为严重的病情,原文如下:“下之后,复发汗,昼日烦躁,不得眠,夜而安静,不呕不渴,无表证,脉沉微,身无大热者,干姜附子汤主之。”

干姜附子汤的配方为:干姜二两,生附子一枚。将这两味药加入三升水中,煮至一升,滤去药渣,一次性服下,即顿服。

这里的“顿服”有何深意呢?它指的是将整剂药一次性饮尽,不分次服用。尽管干姜和附子的用量看似不大,但一次性服用,其效力集中,旨在迅速应对紧急状况,这反映出患者阳虚程度已经相当严重。

与第60条相比,第61条的情况更为危急。两者都涉及先使用下法,再行发汗,但第61条的前提更为严峻——患者原本就肾阳虚弱。肾阳,作为人体的元阳,其虚弱多见于老年人,尤其是阳虚体质的老年人。对于这样的患者,下法已伤及阳气和阴液,再行发汗攻表,无疑是雪上加霜,导致内外俱虚,阴阳两伤。

第61条所描述的病情,比第60条更为严重。可以设想,第60条可能涉及阳虚的中年人,而第61条则可能是阳虚的老年人,或任何阳虚严重的人群。老年人本就体质脆弱,经不起这样的折腾。攻下发汗之后,内外俱虚,阴阳两伤,而第61条阳虚更甚,已伤及元阳。

患者表现为昼日烦躁,不得眠,夜而安静。这并非热证,因为患者不呕、不渴、无表证,说明三阳病均不存在,此乃阴证。昼日烦躁,不得眠,夜而安静,正是少阴病的表现,与“少阴之为病,脉微细,但欲寐”相符。

那么,为何会出现昼日烦躁,夜而安静的情况呢?这是因为患者肾阳虚衰严重,攻下发汗后,元阳、虚阳有脱离命门之势,向上浮越,形成真寒假热之象。但身无大热,仅是小热,若身有大热,则非干姜附子汤所能治。

这种真寒假热、元阳浮越的情况,导致患者白天烦躁,不得眠。因为白天属阳,人体阳气借助自然界阳气,尚能与阴寒相争。但此时阳气已极弱,只能勉强与阴寒抗衡,表现为烦躁不得眠。而到了夜晚,属阴,自然界阴气偏盛,人体阳气本就衰微,此时更无法与阴寒相争,故夜而安静,实则是阳气太弱,无力相争,呈现萎靡不振之态。

为了加深理解,我们可以用夫妻关系打个比方。一个怕老婆的男人,在家里没有地位,老婆说什么就是什么,这就是夜而安静、萎靡不振的写照。当然,这只是个比喻,并无歧视女性之意。在这个比喻中,男人代表弱阳,老婆代表强阴。白天有外力(如岳父)相助时,男人还能勉强与老婆相争,表现为烦躁不得眠;而到了晚上,外力不在,男人便只能乖乖听话,夜而安静。

此即少阴病,脉微细,但欲寐。脉沉微,身无大热,说明有热,但仅为小热。此热非阳明大热,亦非太阳少阳之热,而是阳气虚衰、阴寒内盛、虚阳无以依附、向上向外浮越所致的真寒假热证候。

这种轻微的发热,是虚阳浮越于外的表现,生死悬于一线,是危重之候。但正因为还有身热,说明阳气尚未完全消散,仍可救治。在此危急关头,张仲景选用辛热纯阳之干姜和生附子,小剂量单刀直入,力挽狂澜,将阳气拉回。因此,此处用干姜附子汤,且需顿服,即一剂药一次性饮尽,以急救之。

若在干姜附子汤中加入炙甘草,则成四逆汤。但四逆汤不能用于急救,因为甘草的加入会减缓药效。在此处,直接用附子干姜,单刀直入,去掉甘草,故称干姜附子汤,可急救;而加入甘草后,则称四逆汤,不能用于急救。

但需说明的是,干姜附子汤或四逆汤一次顿服后,需改用四逆汤或茯苓四逆汤进行后续治疗。因为当阳气被救回后,干姜附子汤因其温猛之性,不宜再用,以免伤阴。故此时可改用四逆汤或茯苓四逆汤进行善后。

因此,干姜附子汤是急救之用,平时使用多加炙甘草,成四逆汤。在讲解此方时,我曾作诗一首:“昼日烦躁夜‘安详’,脉微无表热不强。附子生用干姜随,一次顿服挽残阳。”意指白天烦躁,晚上萎靡不振;脉象微弱,无表证,热势不强。干姜附子汤用于急救,附子生用,干姜相随,一次顿服以挽救残阳。

为了证明干姜附子汤与四逆汤的区别,相关大学曾进行实验。他们以青蛙心脏为对象,观测干姜附子汤和四逆汤对离体蛙心搏动频率和幅度的影响。结果显示,干姜附子汤能迅速使蛙心搏动频率加快、幅度增加,但药效持续时间不长,且随后伴有心力衰竭。而四逆汤则能使蛙心搏动频率增快、幅度增强的效应持续时间更长,且不伴有心力衰竭。

这两个方子仅因炙甘草的有无而产生差异。实验结果表明,甘缓药物如炙甘草在方剂中具有和缓作用、延长药效时间、后延效应时间及保护正气的作用。因此,病情需要急救时不能用甘缓药物;而急救后继续治疗则需配甘缓药物以巩固疗效。

故第61条条文用干姜附子汤顿服后,若残阳被挽回且无危重现象,则应立即改用四逆汤或茯苓四逆汤进行治疗。因为四逆汤中有甘草,药效持续时间更长;而茯苓四逆汤则可避免伤阴太重。干姜、附子虽能急救残阳,但可能伤阴,故需加生津之药如茯苓、人参等以增强补益作用。

这些方子均属四逆辈范畴,是少阴病中的重点方剂。因时间关系,此处暂不展开详述,后续将重点讲解四逆辈方剂。四逆辈方剂在《伤寒论》中占据重要地位,后世医家甚至因此创立了火神派等流派。但需注意,火神派等流派需辨证准确后方可使用,否则可能贻害无穷。

若引申第61条条文至现代医学领域,则老年人肾阳虚弱相当于西医所说的免疫力、抵抗力低下。这样的老年人若感受病邪如新冠等,则更易出现重证如少阴病等。若不及时抢救,则可能导致阴阳离绝而亡。这也是每年流感死亡率存在的原因之一。因为普通感冒对身强力壮者可能自愈或经简单治疗后痊愈;但对体质虚弱者则可能引发严重后果甚至危及生命。

以我在安徽中医药大学读研究生时的经历为例,当时我在心血管内科病房工作。该病房收治的多为八九十岁的老干部等国家功勋人才。其中有一位老爷爷就出现了昼日烦躁、不得眠、夜而安静的情况。但当时病房以西药治疗为主,我虽为中医研究生却未能为其开药治疗。最终该老爷爷在晚上去世,医生虽用肾上腺素抢救但无济于事。回想起来,若当时能用干姜附子汤、四逆汤、茯苓四逆汤等方剂进行逐步调理治疗,或许他还能多活一段时间。

综上所述,第59、60、61条条文已讲解完毕。现进行总结翻译:

第59条:“大下之后,复发汗,小便不利者,亡津液故也,勿治之,得小便利,必自愈。”此条文承上启下,指出强壮之人感受太阳阳明合病后经大下发汗治疗表里证已解但出现小便不利的新变证。此因下汗流失津液所致,无需特殊治疗,通过适当饮热水或稀饭等补充津液后小便自会通利而自愈。

第60条:“下之后,复发汗,必振寒,脉微细,所以然者,以内外俱虚故也。”此条文指出素体阳虚之人误用下法汗法后导致表里阴阳俱虚出现振栗恶寒、脉微细等临床表现。

第61条:“下之后,复发汗,昼日烦躁,不得眠,夜安静,不呕、不渴,无表证,脉沉微,身无大热者,干姜附子汤主之。”此条文描述平时肾阳虚弱之人误用下法汗法后出现白天烦躁不得眠、晚上安静萎靡不振等临床表现。无呕、渴、表证等三阳病症状,脉象沉微,身有热但不大热。此乃少阴病之真寒假热证候,需用干姜附子汤进行急救治疗。

下一篇:13岁男孩子