研究发现:上了年纪还没得高血压的人,一般有5个共同点,你有吗

身边总有些年过六十的人,气色红润、脑子清醒、腿脚有劲,细问才知道,他们连高血压都没沾上。你说这是基因好?可能有点关系,但背后的原因远比这复杂。

国家心血管病中心的报告显示,我国60岁以上人群中,高血压患病率超过60%,也就是说十个老人里至少有六七个受高血压困扰。

可偏偏有那么三四个岁数不小、压力不低,该吃该睡啥也不耽误,血压却稳得像老钟表,他们到底有啥“秘诀”?其实,我们从他们那些“不起眼”的生活细节里,找到了一些共性,这些习惯看着普通,却是他们“拒绝高血压”的关键。

动得勤但不是去健身房跑步机上那种刻意锻炼,而是骨子里的“闲不住”。早上六点就起床遛弯,买菜特意走半小时,饭后不坐着刷手机,而是擦地、浇花、在小区里走一圈。

你问他们为啥这么做他们自己也说不清楚,就是觉得“坐着难受”。这种低强度、高频率的活动,比去健身房撸铁一小时还管用。有研究说,每天久坐超过6小时的人,患高血压的概率几乎翻倍。

吃得很“土”这里的“土”不是没营养,而是讲究“原味”。自己晒的萝卜干、自家种的蒜苗、隔壁村磨的玉米面,都是他们的心头好,调味也特别克制,酱油、咸菜、腊肉这些重口味的东西吃得少甚至不吃。你请他们吃烧烤火锅,他们反倒会皱着眉头说“太咸了”。

钠摄入控制得好,血压自然不容易上去。世界卫生组织建议每天钠摄入不超过2000毫克,可城里人就算吃得清淡,也容易超标。

情绪稳定,别小看这一点,“气大伤身”可不是空话。长期处于焦虑、愤怒、压抑的状态,会让交感神经一直兴奋,血管收缩,血压升高是早晚的事。而那些年过七旬还没得高血压的人,大多不爱生气,不是心大,而是想得开,不斤斤计较、不内耗、不瞎操心。他们明白“人这一辈子,谁不是一边承受一边放下”,懂得把烦恼“晾一晾”。

让很多上班族沉默,那就是睡得早、睡得稳。你可能觉得睡觉和血压关系不大,其实不是。夜间是身体调节自主神经系统的重要时候,人在深度睡眠时,交感神经活动会下降,副交感神经占主导,心率下降,血压自然也会降下来。

可现在不少人凌晨一点还在刷短视频,醒了就睡不着,白天靠咖啡提神,晚上靠褪黑素催眠。长期失眠的人,患高血压的风险比正常人高36%,那些不吃药也能一觉到天亮的老人,不是运气好,是生活节奏和心态都配合得好。

最后一个共性听起来有点玄乎,他们都有某种“精神寄托”,不是说迷信,而是有能让自己“活着不空”的事。有的养盆景种兰花,有的每天练毛笔字,有的早晚听评书、写日记。

他们不纠结儿女的成败不焦虑养老问题,而是给自己找点喜欢又能坚持的小事。别小看这个“精神寄托”。

它像一根看不见的线,把情绪、生活节奏、身体状态都拉得很稳。研究发现,有规律兴趣活动的人,患高血压的风险明显低于生活无序、情绪波动大的人。

说到底高血压不是突然冒出来的,是日积月累的“生活账单”。年轻时透支太多,年过五十就要还债。很多人觉得“我现在没事,以后也不会有事”,结果血压一高,头晕、心悸、耳鸣、视力模糊都找上门,才开始慌张吃药。

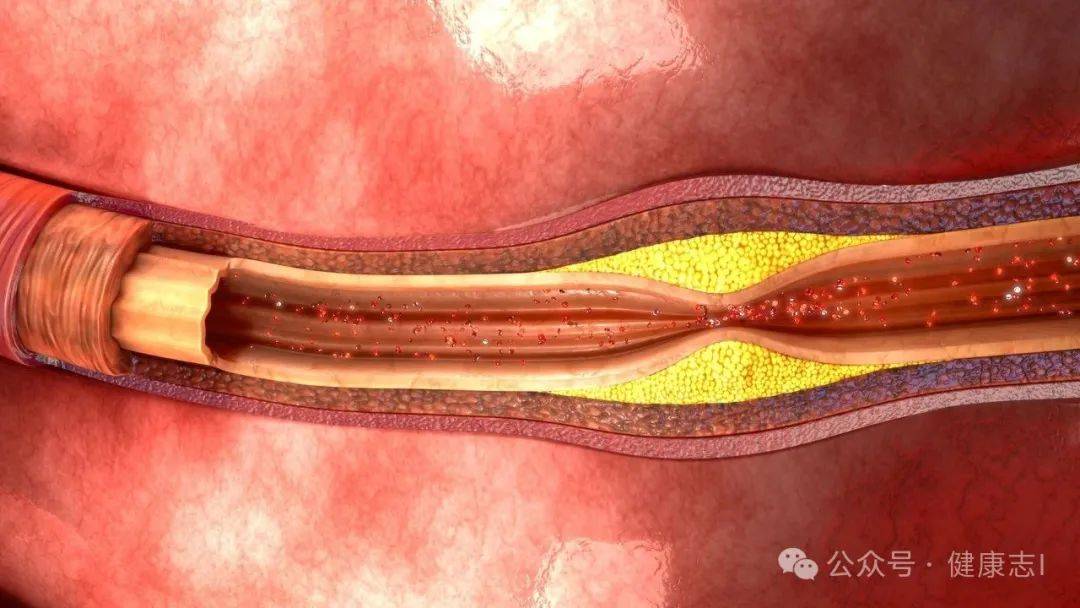

但药不是万能的能降血压,却治不了血管硬化、内皮功能受损这些根本问题,倒不如提前学那些“上了年纪却没得高血压”的人,养成好 habits。

比如少吃外卖,自己做得简单点,也比外面的高盐高脂健康;别总盯着手机,眼睛累了,交感神经也会紧张;每周去公园坐坐,哪怕不锻炼,晒晒太阳、吹吹风,也能缓解情绪。

还有很多人忽略的一点肠道菌群也影响血压,研究发现肠道菌群失衡会影响短链脂肪酸合成,干扰血压调控,而生活规律、饮食清淡、常吃粗粮的人,肠道菌群更健康,血压也更稳定,这和中医说的“脾胃为后天之本”不谋而合。

很多人不是不知道该怎么做,总觉得“等有空再说”,但身体不会等你。高血压不是“突然”发生的,是你每一次熬夜、每一顿咸菜、每一场爆脾气的积累,你以为是习惯,其实是在慢性伤害自己。

如果经常头痛、脖子僵硬、早上起床眼睛肿胀,那是身体在报警,别用“年纪大了正常”安慰自己,真正健康的老年人,不会轻易妥协。

说到底健康不靠意志力,靠“生活力”。你每天怎么走路、吃饭、休息、看待世界,决定了十年后体检报告的样子。