原创 做人得有良知,中国人不是忽然就吃饱饭了!前三十年数据有铁证

文丨舒立

现如今,我们时常能见到一些网络文章和文学作品,对新中国成立后前三十年的生活状态充满了嘲讽和轻视。文字中仿佛描绘出一个奇异的画面:仿佛中国人直到八十年代才突然解决了温饱问题,像“天上掉下个大胖子”一样的魔幻场景,完全忽略了最基础的成长规律和积累过程。这种现象,除了部分人的刻意渲染外,也与一些人的阅历浅薄、随波逐流有关,当然,还与历史数据的整理、解读和传播工作严重缺失密切相关。

种子从发芽、成长、开花到结果,必然需要经历一个漫长而循序渐进的过程。人不是一夜之间就能长成大人,食物也需要一口一口地吃,才能真正吃饱。第五个包子吃得饱了,绝不能忘记前面四个包子为此所做的贡献。这体现的是一种基本的良知与历史责任感。

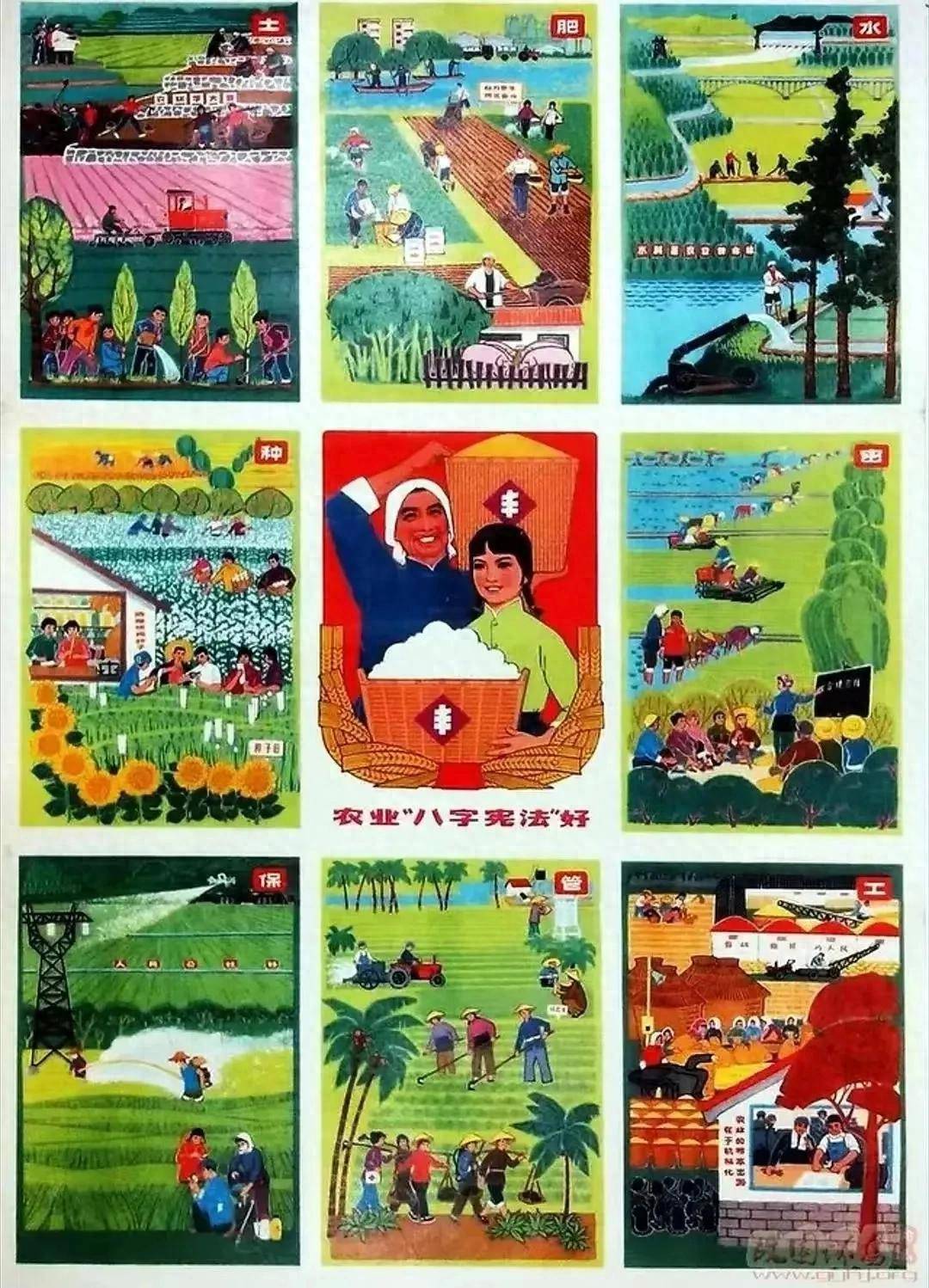

普遍来说,从八十年代中后期开始,吃饭不再是那样紧迫的难题,这是无可争议的客观现实。而前三十年,粮食不足,温饱难以保障,这同样是不容回避的事实。更重要的是,为了解决吃饭难题,中国人民在这三十年间付出了空前的努力,并取得了显著成效。这绝非一个自然而然的成长过程,而是一项规划周详、步骤清晰的国家级工程。这项工程的起点,当然要追溯到第一个五年计划,更准确地说是1958年。那一年,毛主席依据农民群众的实践经验和科学技术成果,提出了著名的“农业八字宪法”,强调农业要高速发展,必须抓好“土、肥、水、种、密、保、管、工”八个方面。随后,全国各地按照这一宪法指导,通过改良土壤、合理施肥、兴修水利、选育良种、改造农具和精细管理,科学有序地推动农业生产发展。三十年的艰苦努力和周密谋划,充满激情和担当,最终使中国走出了贫困与荒瘠,这一切数据都为历史所铭记:

根据《世界资源:1987》(美国世界资源研究所编)等权威资料显示:1950年中国耕地面积约为16.2亿亩,1960年增至17.55亿亩,1970年达到19.05亿亩,1980年则增加到20.1亿亩。数据表明,新中国前三十年经历了史无前例的垦荒运动,耕地净增超过4亿亩,增长幅度达到24%到31%。其中,解放军大量部队转为建设兵团,积极开展“铸剑为犁”“戌边屯垦”行动,对东北和西北地区进行了大面积垦荒,至1978年,两个地区新增耕地达8000多万亩。值得一提的是,人民公社集体化时期新增耕地占新中国成立后新增耕地的88.7%,集体经济时期的耕地扩张速度是小农经济时期的2.25倍。在农业学大寨运动期间,开荒造田达到顶峰。耕地面积的增长为粮食产量的提高奠定了坚实的基础,这些成果至今仍惠及亿万中国人。

据《新中国农田水利建设大事年表》统计:新中国成立前,全国仅有6座大型水库和1223座中小型水库,总库容约200亿立方米。而到1976年底,新中国已建成302座大型水库、2110座中型水库以及8.2万多座小型水库,总计超过8.54万座,库容达到4200亿立方米,是解放前的21倍,灌溉面积扩大至8亿亩以上。这些水利设施成为中国农业抵御干旱洪涝灾害的关键保障。此外,塘坝建设达到640多万处,各类堤防绵延16.5万公里,建成超过5000处万亩以上灌区,机电井209万眼,水电装机容量达9000万千瓦;长江、黄河、淮河、海河、珠江、辽河、松花江等大江大河得到有效治理。这些水利建设不仅代表了中国历史上的顶峰时期,至今依然是农业抗旱排涝的中坚力量。

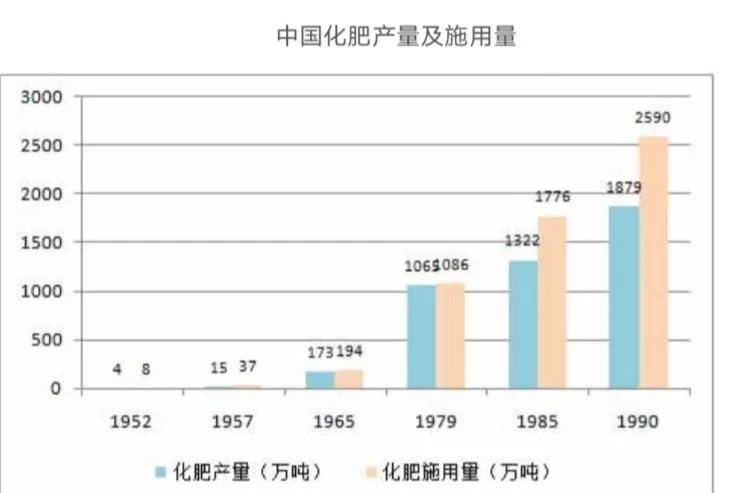

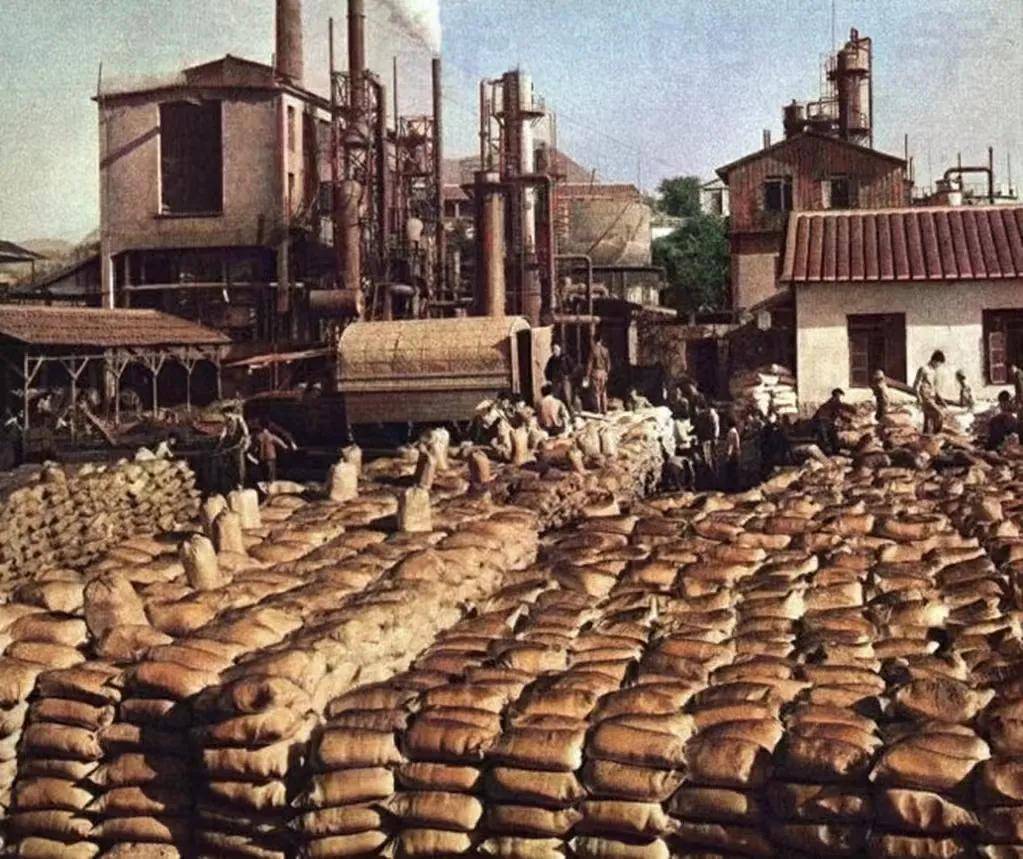

据《大国根基》等官方资料:1950年前,中国几乎没有自己的化肥生产能力。第一个五年计划启动后,农业主要依赖农家肥。苏联援建了3座化肥厂,年产量突破10万吨。五十年代末,大连工人发明了小型合成碳酸氢铵生产技术,并推广至全国。第二个五年计划期间,全国新建7个大型氮肥厂。六十年代开始重点发展小型化肥厂,七十年代时几乎每县都有化肥厂,十年间产量增长70%。1972年起,中国启动总投资43亿美元、后增至51亿美元的“四三引进方案”,从美国、荷兰、日本、法国等国引进了13套大型合成氨和尿素装置,化肥厂项目占方案总投资近一半,成为粮食增产的加速器。这些项目于1973-1975年建设,1976-1978年陆续投产,年产合成氨和尿素达数百万吨,极大推动了农业发展。与此同时,国家鼓励农民种植草籽、满园春等有机肥料原料,推动有机农业发展,提高土壤质量和肥力,成果卓著。

据《新中国五十年农业统计资料》等:我国小麦、水稻、玉米良种培育始于五十年代末,六十年代实现突破,七十年代形成优质高产体系。河南偃师县在六十年代成功开发高产小麦品种并推广,小麦单产从1965年的每亩68公斤提高到1979年的143公斤,年均增幅达5.45%。1979年李振声的远缘杂交小麦“小偃55-6”迅速推广1.5亿亩,小麦产量至1986年提升至203公斤,年均增长5.13%。1965-1986年,玉米单产从101公斤增至247公斤,年均增长4.82%。1979年,山东李登海研制出紧凑型玉米“掖单2号”,亩产达776.6公斤,创造中国夏玉米单产纪录并打破世界纪录。水稻良种发展始于六十年代,单产从1949年的126公斤提升到1979年的283公斤,年均增长2.73%。袁隆平于1973年取得杂交水稻突破,随后逐步推广,为粮食安全做出巨大贡献。

期间,1960年苏联索要86亿外债,中国人民勒紧裤带,五年内全部还清。对“农业八字宪法”执行中出现的问题,毛主席也及时指出警示。如1958年11月,在郑州会议前夕,毛主席接见河南新乡地委负责人,特别强调“密植不可盲目,太密了也会‘挤死’作物,种地要科学”,体现科学种田理念。生产队“留种”和科研“育种”并重,种子权掌握在农民手中成为农业发展重点。毛主席在中央会议中明确表示:“粮食过关要有储备,口粮、饲料、种子、工业用粮、出口粮等合计人均存粮需达到1000至1500斤,现在只有700多斤,至少还需加倍,估计要十年时间。”1962年对机构精简影响种子站等农业科研单位时,毛主席强调这些科研单位不可削减,要重视农业科学发展,并指示恢复相关机构。

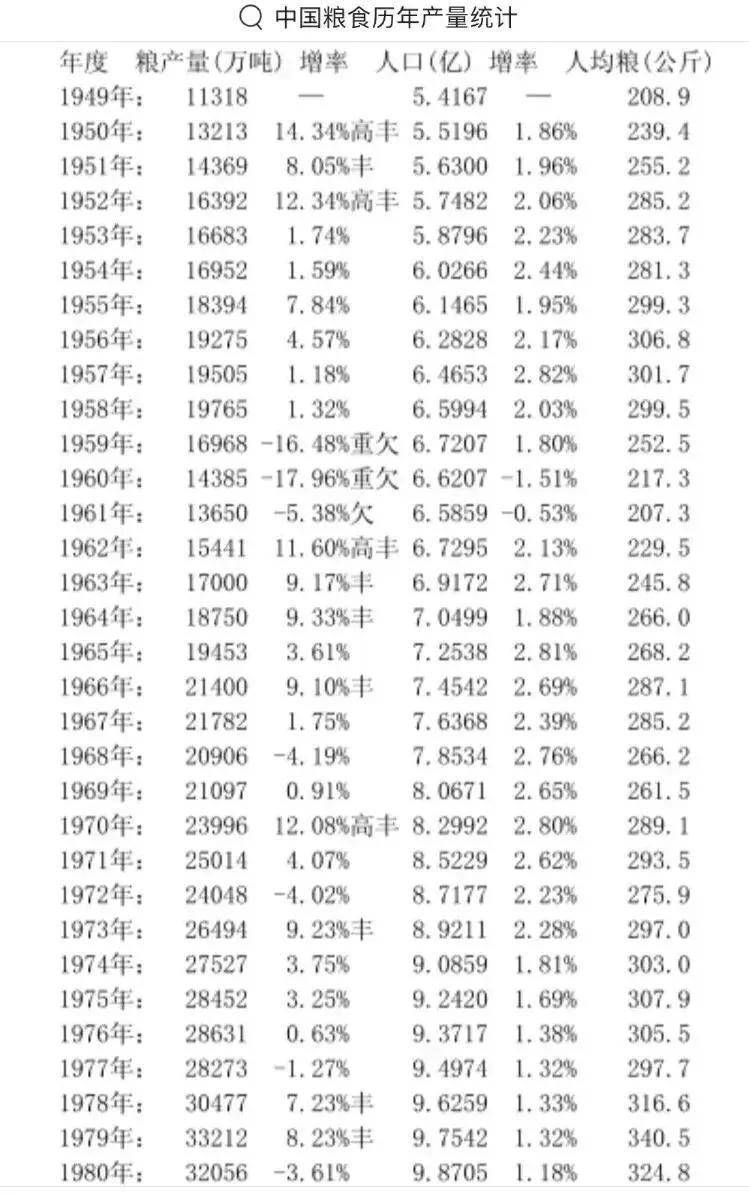

据《中国历年粮食总产量及其增长速度一览》显示:前三十年不是停滞不前的苦难岁月,而是在不断增长的人口压力下持续攻坚的过程。1949年我国粮食总产量11318万吨,人口5.42亿;1957年粮食产量提升至19505万吨,人口增至6.465亿;1976年粮食产量达到28631万吨,人口突破9.37亿。十八年间粮食产量增长46%,人口增加43%,粮食生产和人口规模双双攀升。直到八十年代计划生育推行,人口增长放缓,农业要素如化肥、良种持续高速发展,这种人口与生产力的错位成为重要“人口红利”,揭示了“吃饱”背后的深层原因。

此外,三线建设停止、贸易壁垒解除、粮食进出口增长、农业补贴及工业政策调整等内外部因素的变化,也对解决温饱问题起到了积极推动作用。“问渠哪得清如许?为有源头活水来。”只有当土地、种子、化肥等生产要素积累到一定水平,粮食增产才能实现。正因如此,八九十年代才迎来粮食产量的快速增长。毫无疑问,八十年代开始,中国告别缺粮的历史,背后是前三十年无数人的艰辛付出。他们是当代的神农氏、后稷、大禹、贾思勰、黄道婆、徐光启的集大成者。

所谓“前人栽树,后人乘凉”,饮水思源,是最基本的感恩之心。如今,我们端起手中的饭碗,理应怀抱感恩之情。即使不想感恩,也应懂得保持尊重和沉默,绝不应嘲讽、诋毁那段三十年的历史进程。那不仅是不道德的行为,更有忘恩负义的嫌疑。

2024-3-30 手机随笔

☆ 作者简介:舒立,北京,自由撰稿人。

原创文章,未经允许不得转载

编辑:易书生