网事医读|减肥茶请慎饮,药物性伤肝隐患不容忽视

近日,广州一名女子在饮用某品牌减肥茶后,身体出现一系列异常变化:皮肤日渐泛黄,并伴随持续性皮肤瘙痒。经医生检查,她被确诊为药物性肝损伤。这一案例并非孤例——近年来,我国因不当用药导致的肝损伤事件频发,药物性肝损伤已成为常见的肝病类型之一。

“为什么治疗疾病的某些药物还会伤肝?”“怎样用药才能避免伤肝?”

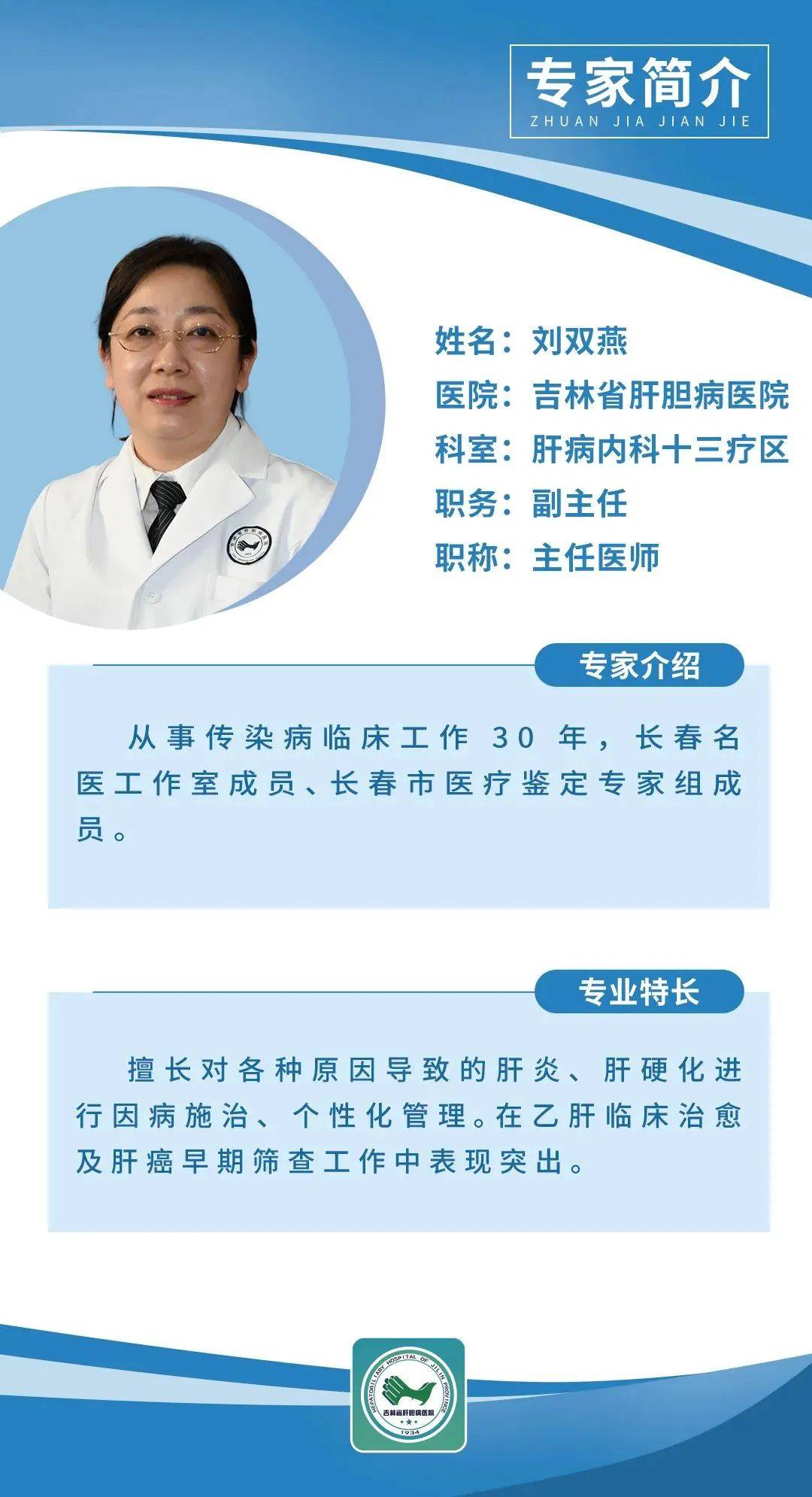

针对大家这些疑问,吉林省肝胆病医院肝病内科十三疗区副主任刘双燕结合多年临床经验,为大家带来专业解读,揭示药物背后的“隐形风险”与科学应对之道。

解析:3大诱因致药物性肝损伤

刘双燕介绍,药物性肝损伤(DILI)是指由药物或其代谢产物直接或间接引起的肝脏损害,可能导致急性或慢性炎症、肝细胞损伤或胆汁淤积,严重时可发展为肝衰竭甚至危及生命。

药物性肝损伤的诱因主要来自以下三方面:

部分药物具有天然毒性:比如一些抗癌药物,在精准打击癌细胞的同时,也可能“误伤”肝细胞,直接造成损害。

非医嘱用药“压垮”肝脏:过量用药、随意混搭药物、长期服用同一种药物等行为,会让肝脏长期处于“超负荷运转”状态。更有人盲目听信偏方,擅自增减药量,甚至滥用未经验证的保健品或减肥药,这些行为都会给肝脏造成重重伤害。

部分保健品暗藏伤肝隐患:许多人认为中药和保健品安全无副作用。然而,国内多起临床案例显示,擅自使用含何首乌、土三七、雷公藤等成分的保健品或中药制剂,因剂量不当、长期滥用或未遵医嘱,导致严重的药物性肝损伤。这些成分虽属天然,但过量或错误使用同样会引发肝毒性。

预警:这些症状是肝在求救

刘双燕指出,药物性肝损伤的症状往往“隐匿又多变”,容易和其他疾病混淆。这也是为什么很多患者在初期难以察觉自己肝脏受损。

呈现黄疸:皮肤发黄、眼白发黄、尿液浓茶色,别以为只是“上火”,这是肝脏“中毒”的典型标志。此时必须立即停用可疑药物,及时就医。

肝区疼痛:右上腹持续胀痛、饭后恶心加剧,这可能是药物毒性引发的急性肝炎。曾有患者因长期服用三七粉,导致肝区剧痛,最终确诊为重度药物性肝损伤。部分患者还会伴随发热、皮疹、关节酸痛等过敏反应。

出现腹水:腹胀如鼓、皮下淤青,这些信号提示肝脏已严重受到伤害。此外,长期服用抗结核药、降脂药、中药偏方的人群属于高危人群,肝功能衰竭可导致凝血因子合成障碍,引发消化道大出血,危及生命。

预防:规范用药+定期监测

严格遵照医嘱:不自行增减药量、不随意搭配药物、不盲目相信偏方。如果对用药有任何疑问,及时咨询医生或药师。

避免滥用保健品和减肥药:保健品并非多多益善,很多保健品的成分复杂,可能会与正在服用的药物发生相互作用,增加肝损伤的风险。

定期监测肝功能:长期服用药物者,尤其是服用抗生素、解热镇痛药等容易引起肝损伤药物的人群,应定期监测肝功能。一般建议每3到6个月检查一次肝功能。

刘双燕表示,广州女子的案例已为大家敲响警钟:追求靓丽颜值与窈窕身段无可厚非,但切莫以损害肝脏健康为代价。唯有增强自我保护意识,规范用药,才能让这个“解毒工厂”永葆活力,为我们的身体健康保驾护航。

初审:刘双燕 刘天轶

复审:曲洪波

终审:张皞男 刘百坤