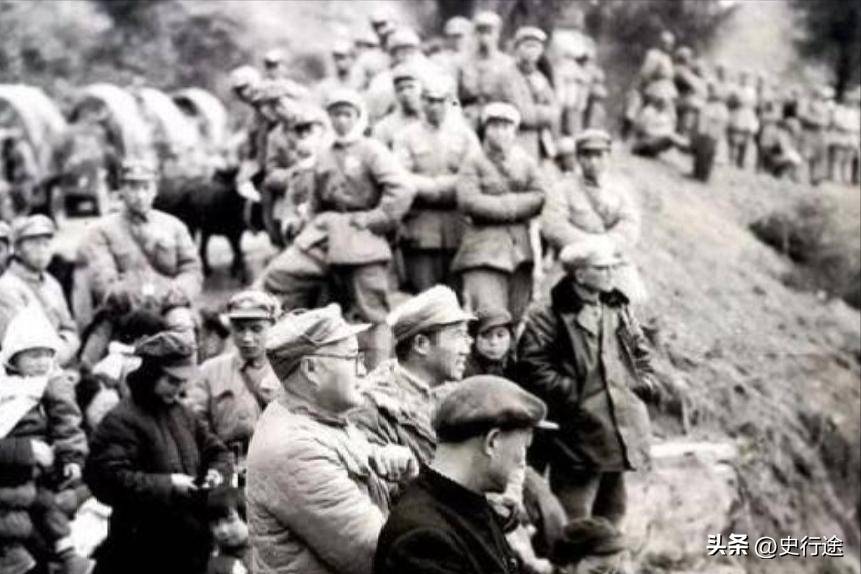

原创 刘邓大军本有12万人,挺进大别山后只剩5万,其余7万都去哪了

1947年,解放战争进入了决定性的转折点,党中央作出了至关重要的战略决策。刘伯承和邓小平被任命为指挥,带领刘邓大军跨越千里,深入大别山。这次出击,犹如一把锋利的利剑,标志着全国反攻的号角吹响。经过长时间的艰难跋涉和恶战,刘邓大军最终成功完成了党和人民交给的任务,取得了举世瞩目的胜利。

然而,1948年2月,在中央的指令下,刘邓大军开始撤出大别山区。然而,军队清点人数时却出现了一个震惊所有人的事实:原本12万余人的主力部队,竟然只剩下了5万多人。那么,失踪的7万人去了哪里?在大别山的战斗中,到底发生了什么令人为之震撼的惨烈战事呢?

“刘邓大军”这一名字,源于人民群众的热情称赞,它象征着由刘伯承和邓小平领导的129师部队的强大力量。这个名字背后凝结着一段极为艰苦的历史,它的根源可以追溯到“黎城整军”。

早在1937年,抗日战争全面爆发后,八路军东渡黄河,深入华北抗战前线,129师也在这一过程中逐步成长壮大。初成立时,129师的总兵力不足1万人。然而,在数年的征战和扩充过程中,通过征募新兵、改编地方抗日武装、收编伪军等手段,129师的队伍迅速扩大至5万多人。

然而,随着兵力的扩展,管理上的问题也随之而来。士兵的思想政治水平普遍较低,部分地方部队存在军阀主义与游击习气,杂牌武装的纪律松散。为了应对这些问题,党中央决定开展大规模的整军工作,旨在提升军队的整体战斗力。

1939年2月,中央军委发布训令,要求所有部队从1939年开始到1940年底进行整训。129师也不例外,接到整训指令后,主力部队重返黎城,开始开展有针对性的整军工作。在刘伯承和邓小平的带领下,整军工作分为三个阶段:第一,进行政治教育,增强全军官兵的思想政治水平,克服陋习;第二,强化党的领导,提升军队的凝聚力;第三,注重军事整训,提升游击战技能和战术素养。

经过数月的整训,129师焕然一新。队伍纪律严明,思想过硬,成为了一支在战斗中能够独挡一面的精锐部队。刘邓大军因此成为威名远扬的铁血军团,人民群众对他们充满了敬仰与信任。

1946年,国民党发动全面内战,解放战争正式爆发。刘邓大军迅速投入到战斗中,并在运动战中表现出色,接连取得了陇海、定陶、巨野等地的胜利,成功扭转了国共两党的力量对比。在党中央的正确决策和刘邓大军的英勇作战下,人民军队仅用一年时间,就使得战局发生了翻天覆地的变化,到1947年7月,解放军歼敌112万人,战争迎来了转折。

根据党中央的新战略部署,刘邓大军被赋予了新的任务——从战略防御转为战略进攻,攻占国民党控制的核心区域。1947年,刘邓大军受命“直出大别山”,以此为跳板,建立新的根据地。为确保这一战略顺利实施,中央调整了军事部署,调派陈赓、谢富集团协同作战,确保刘邓大军的进攻不受阻碍。

为了确保顺利穿越黄河,刘邓大军面临着严峻的挑战。黄河防线的重兵把守,使得想要渡河并非易事。刘伯承与邓小平巧妙应对,决定采用“明修栈道,暗度陈仓”的策略,采取佯动和偷渡相结合的方法。通过三路兵力的伪装与分散行动,他们成功突破了敌人的防线,渡过黄河,取得了战略上至关重要的胜利。

跨过黄河后,刘邓大军继续奋勇前进,历经沙河、汝河、淮河等多道险关,最终成功抵达大别山区。这时,国民党军队的围追堵截依然没有放弃,他们试图在刘邓大军站稳脚跟之前,将其歼灭。为了在此关键时刻稳住阵脚,刘邓大军采取了灵活的战略部署,通过与敌人的多次交锋,逐步适应了山地作战的环境,提高了战斗技能。

10月7日,国民党军向张家店发起进攻,刘邓大军提前做好部署,成功歼灭敌军主力,赢得了进入大别山后的首场大胜。这一胜利不仅打击了敌人的士气,还为刘邓大军在大别山的站稳脚跟奠定了基础。面对敌军的威胁,刘邓大军冷静应对,利用高山铺的地理优势,设下伏击,全歼敌军整编四十师。毛主席在得知消息后高兴地表示,这一战的胜利标志着解放军已经能够在大别山展开大规模作战,表明刘邓大军已经在这里立足。

但刘邓大军的目标远不止于此,建立根据地、发动群众、开展土地革命才是他们真正的任务。刘邓大军在大别山的战斗中提出了创新的思想和策略,结合当地实际情况,成功地建立了独特的根据地模式。这不仅为中共开辟了敌占区的根据地,也为今后的战斗提供了宝贵经验。

至1948年2月,当刘邓大军主力撤离大别山区时,原本12万人的部队只剩下5万多人。经历了无数战斗和牺牲,刘邓大军中的7万英魂永远埋葬在大别山。那些为了革命事业献出生命的战士,他们的事迹和精神将永远铭刻在人们的心中。刘邓大军的壮举,成为了历史的重要转折点,他们以巨大牺牲换取了全国的胜利,为中国的解放事业做出了伟大的贡献。

下一篇:党建引领聚合力 健康服务进社区