原创 曾国藩拥兵百万,为何不称帝?左宗棠送来密信劝说,曾国藩改一字

1864年8月,湘军在气势如虹之势之下攻破了太平天国首都南京,这一胜利瞬间将曾国藩的个人威望推向了顶峰。在这个战略转折点上,曾国藩的军队人数已经膨胀至超过一百万,成为当时中国最大的军事力量。如果他决意自立为帝,称号“黄袍加身”,很可能会撼动满清王朝的统治,恢复汉族人为主的政权。这个历史时刻充满了不确定性,曾国藩的每个选择都可能深远影响整个国家的未来。

历史上,我们都知道,赵匡胤能够通过“陈桥兵变”而建立北宋,背后得到将领们的鼎力支持是至关重要的。在这方面,曾国藩显然了解这个道理。他知晓,如果仅仅追求个人的帝王梦想,而忽略了手下将领的支持,那这个愿景就如同蜃景般虚幻。事实上,曾国藩的部下多次向他进行劝进,甚至记录显示这样考量的次数已多达四次。可见,身边的将领们对于他的期望以及对未来局势的发展都有自己的看法。

湘军攻克南京不久,曾国藩的弟弟曾国荃带领一众湘军将领,突然而至地请求与其会面。当他们站在曾国藩的面前时,纷纷跪倒在地,面带恭敬与期待,却不发一语。曾国藩敏锐地察觉出众将领的心意。此时,曾国荃默默拿出一小纸条,伸手递给曾国藩。当曾国藩展开这一纸简讯时,其上赫然写道:“东南半壁无主,涤公岂无意乎?”字句简练,却意味深长。

无法想象曾国藩在看完这两行字后的内心感受。他面对着跪拜中的将领们,心中涌动着复杂的情感,挥笔写下了十四个字:“倚天照海花无数,流水高山心自知。”在这段隐晦的诗句中,或许寄托了他对山河形势的清醒认知与孤独的思考。值得一提的是,早在这场劝进之前,左宗棠、李元度、胡林翼等诸多英杰便对此表示过支持,尤其是左宗棠的劝进声浪最为显著。

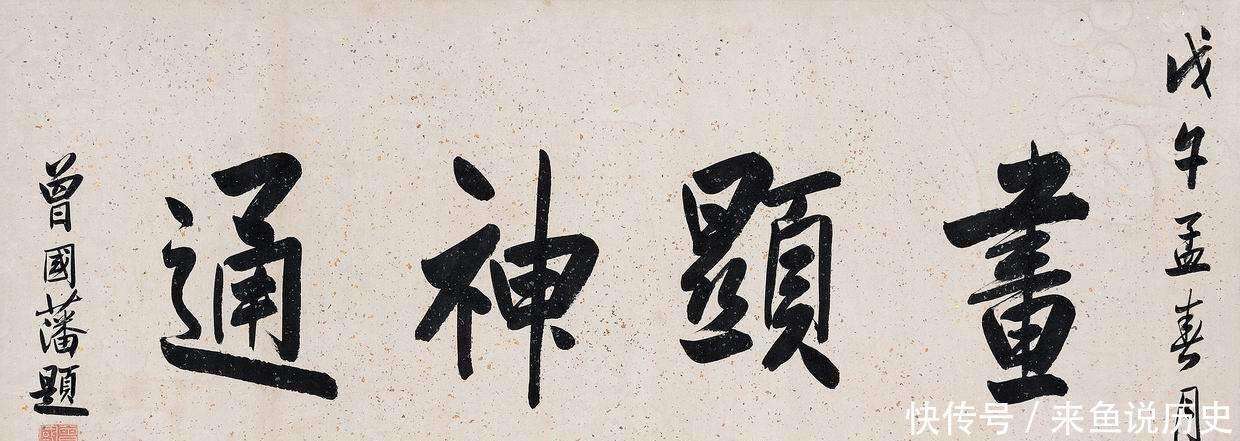

在晚清的湖南,常有言道:“天下不可一日无湖南,湖南不可一日无左宗棠。”这反映了当时的历史背景与两位顶尖人物之间的张力。然而,由于种种原因,左宗棠与曾国藩关系并非融洽,反而可以说是竞争对手。左宗棠更是曾主动撰写了一封私信,向曾国藩表达了他希望其称帝的想法,信中内容直白简洁,言辞中藏着深意:“神所凭依,将在德矣;鼎之轻重,似可问焉。”曾国藩对此深谙其中虚实,迅速调整了一字,将信中的“似”改为“未”,这封信便如同石沉大海,无果而归。

说了这么多,曾国藩为何最终没有接受封帝的邀约?对他而言,深植于心的忠君思想是其坚不可摧的信仰。在他心中,作为农家出身,能够一步步攀升为影响晚清政局的重要人物,这与清廷的重用和个人的努力是分不开的。然而,随着曾国藩的声望日益上升,清廷却开始对他有所提防。湘军的兵力虽然在江南占有显著优势,关键的镇守要地却依旧牢牢握在清廷手中。除了在军事上设防,清廷更是力图团结李鸿章、左宗棠等人物,力求在权力上与曾国藩抗衡,以维护自身的统治地位。这样的复杂局势,使得曾国藩无论从何种角度来看,都不得不谨慎应对,以保全自己的政治命运。

参考资料:《清史稿》、《曾国藩传》。