治疗青光眼的滴眼液有哪些?青光眼的治疗具体有哪些注意事项?

治疗青光眼的常用滴眼液

青光眼的核心目标是降低眼内压(IOP),常用药物包括以下几类:

前列腺素类似物(一线首选)

代表药:拉坦前列素、曲伏前列素、比马前列素等。

作用机制:增加房水经葡萄膜巩膜途径外流,降压效果强且持久(每日一次)。

优点:副作用较少,但可能引起结膜充血或睫毛变长变密。

β受体阻滞剂

如噻吗洛尔、卡替洛尔。

通过减少房水生成降眼压,需注意对心肺功能的影响(哮喘/慢阻肺患者慎用)。

碳酸酐酶抑制剂

局部用药:布林佐胺;口服制剂多用于急性发作期。

抑制睫状体分泌房水,可能伴随口干、手足麻木等全身反应。

α₂肾上腺素能激动剂

- 溴莫尼定:双重机制(减少房水生成+促进排出),适合开角型青光眼,但可能引起嗜睡或过敏。

拟胆碱药**(缩瞳剂)

毛果芸香碱:仅用于闭角型青光眼急性发作,长期使用可能导致调节痉挛和近视加深。

复方制剂

- 如拉坦前列素+噻吗洛尔复合剂,提高依从性并增强疗效。

重要提醒:所有药物均需在医生指导下使用,不可自行调整剂量或停药!不同类型青光眼(如开角型/闭角型)、病程阶段及个体差异会影响用药选择。

青光眼治疗的具体注意事项有以下几点:

1,正确滴药方法:洗手后仰头,轻拉下眼睑形成“小囊”,距眼球2cm处滴入,按压泪囊区(内眼角)5分钟防全身吸收。

避免瓶口接触眼睛/皮肤,防止污染;开封后超过4周建议丢弃(即使未用完)。

定时定量:严格按医嘱频率使用(如每日1次或2次),漏用时不可加倍补滴。

2,眼压测量:即使无症状也需每3-6个月复查,评估药物效果及视神经损害进展。

视野检查:每年至少一次,早期发现周边视力丢失(关键诊断依据)。

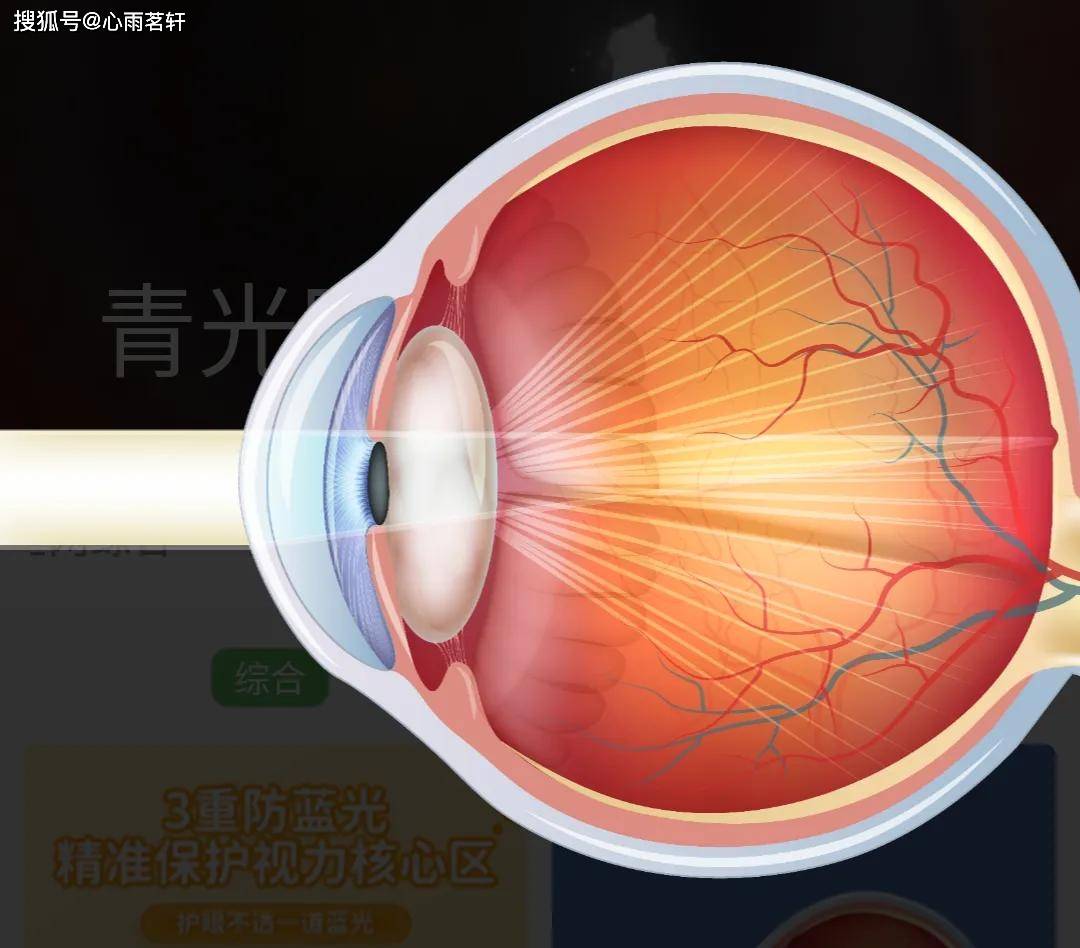

OCT扫描:跟踪视网膜神经纤维层厚度变化,辅助判断病情控制情况。

3,少量多次饮水(单次≤200ml),避免短时间内大量液体摄入导致眼压骤升。

倒立、长时间低头弯腰(如瑜伽倒立式)、用力排便/咳嗽(增加腹压→升高眼压)。

散步、游泳可改善血液循环,但避免剧烈运动引发血压波动。

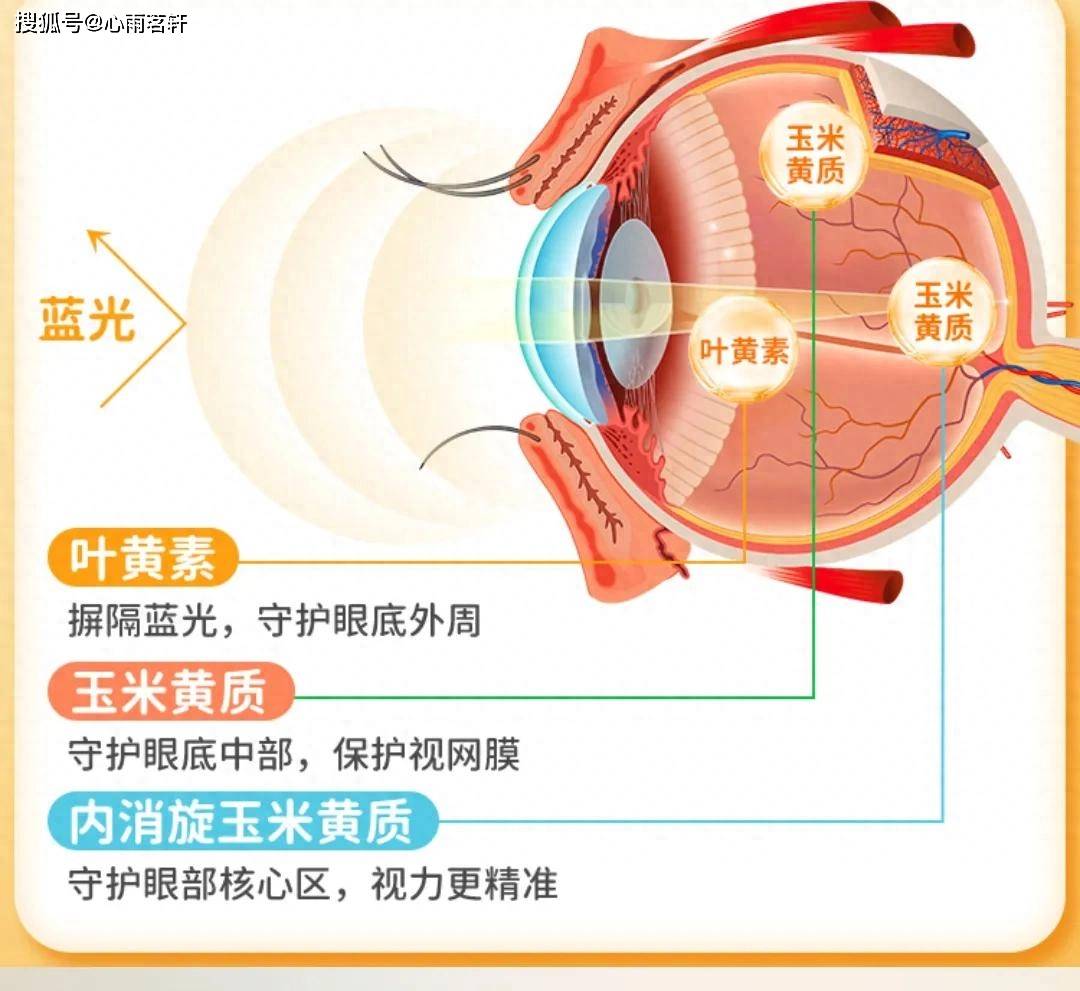

限盐控体重,补充叶黄素(菠菜、玉米)、Omega-3脂肪酸(鱼类)保护视神经。

4,儿童/青少年:先天性青光眼需尽早手术干预,药物治疗为辅。

孕妇:优先选择安全性高的药物(如溴莫尼定),避免使用前列腺素类(可能致早产风险)。

老年人:注意药物相互作用(如β阻滞剂与降糖药联用可能掩盖低血糖症状)。

5,若药物无法控制病情或出现进行性视野缺损,应及时考虑:

激光小梁成形术(SLT):适用于早期至中期开角型青光眼。

滤过性手术(如小梁切除术):建立新的房水引流通道,适合晚期病例。

微创青光眼手术(MIGS):创伤小、恢复快,作为传统手术的补充选项。

6,突发眼痛/头痛/虹视/视力急剧下降→立即就医(可能为急性闭角型发作)

青光眼需终身管理,即使眼压正常也需持续随访,延缓而非逆转视神经损伤

通过科学用药、定期监测和健康生活方式的结合,绝大多数患者能有效控制病情,保留有用视力。