十问|中科灵芝孢子油(五)|赛若斯

今天继续向中科灵芝孢子油提问,上期的提问请点击下面链接:

十问|(一),十问|(二),十问|(三),十问|(四)

一问:关于贵司利用“原研药”和“仿制药”的概念来科普灵芝孢子油保健品

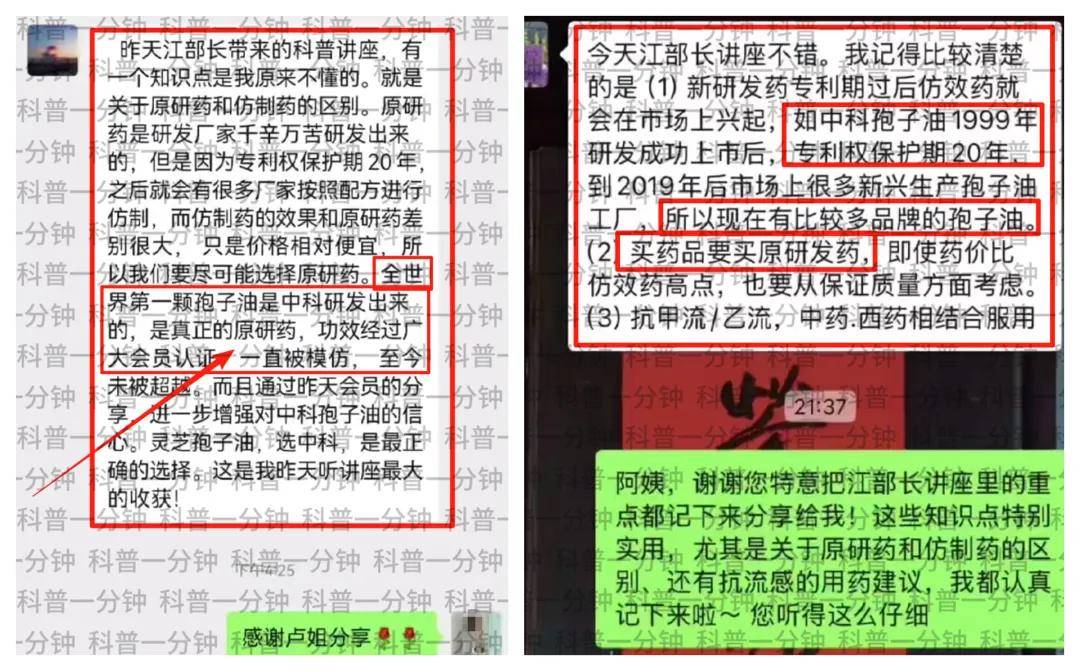

在贵司面向会员的宣传中,常常将灵芝孢子油类比为“药物”。因为贵司的灵芝孢子油是国内首个获得保健食品批文的产品,所以在科普时会刻意强调“原研药”和“仿制药”的区别。众所周知,原研药由于研发成本巨大,往往比仿制药价格高,也被普遍认为质量更好。

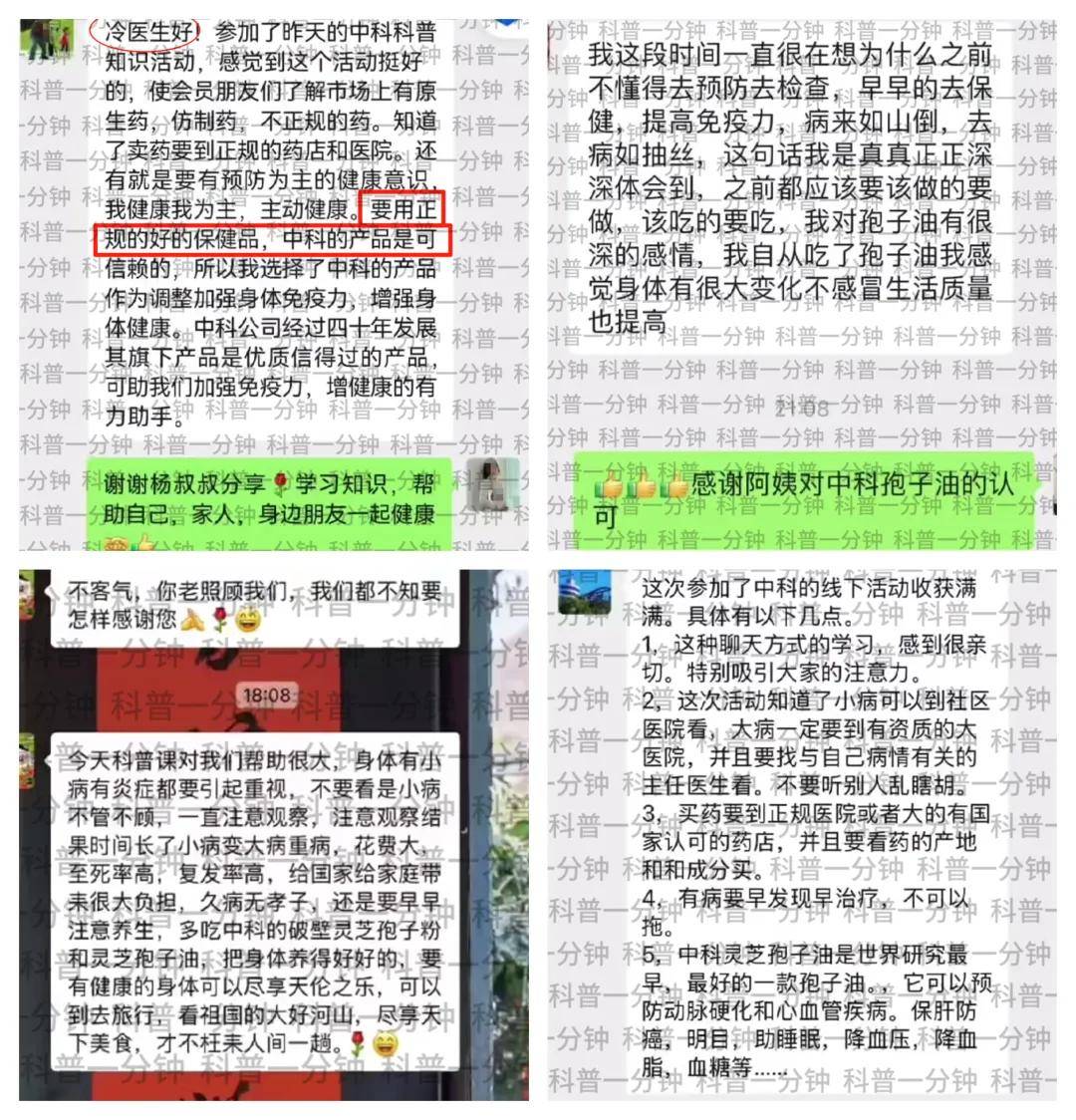

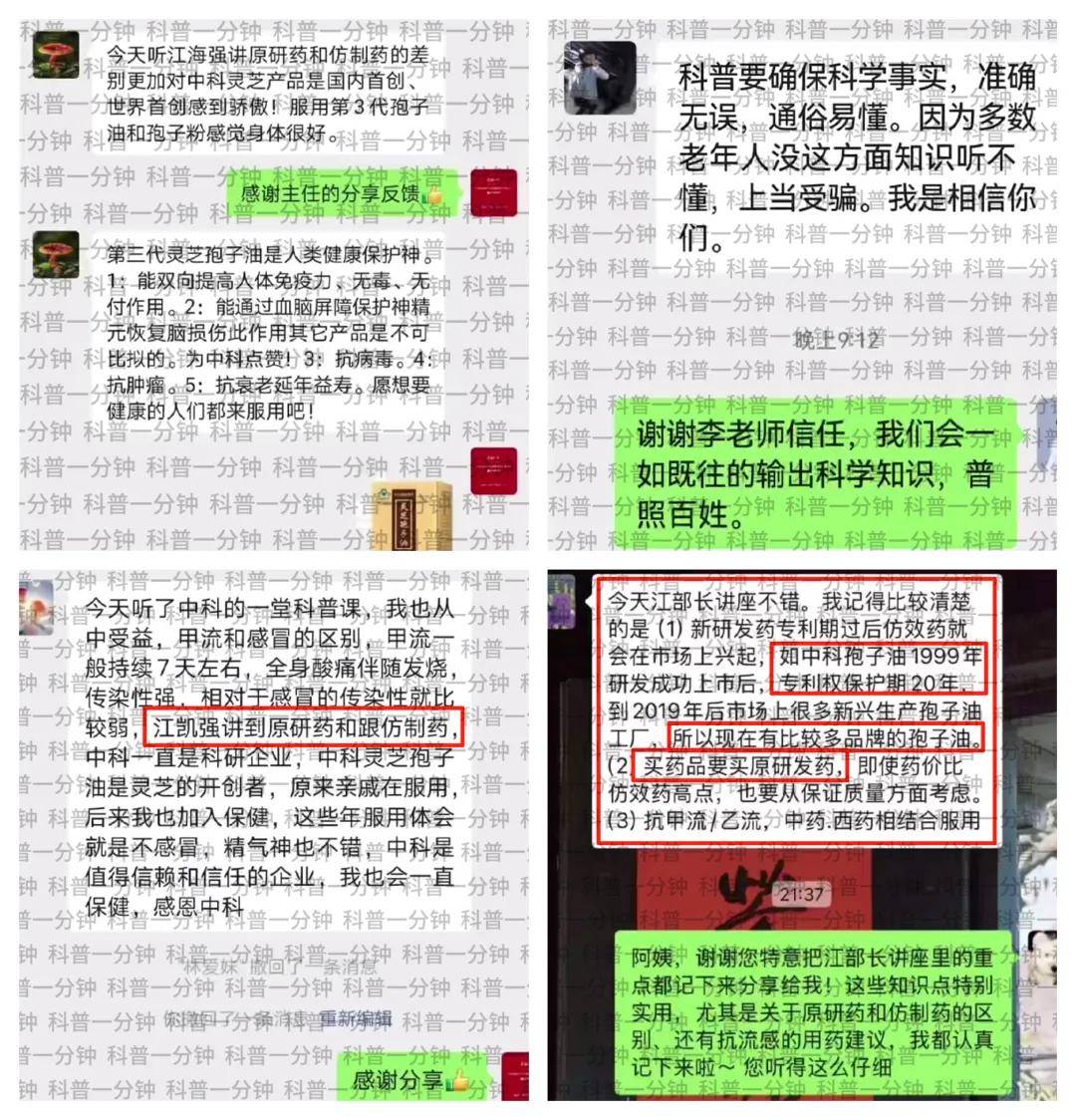

于是,贵司在宣传或者科普时将这种逻辑套用到灵芝孢子油保健品上,宣称:

- 自家产品是“原研药”,研发投入大、成本高,所以价格贵;

- 后面出现的其他品牌灵芝孢子油就是“仿制药”,价格便宜、质量差;

- 消费者应该选择所谓的“原研药”——即贵司的灵芝孢子油。

这种类比是否合理呢?

事实上,药物的原研与仿制之分,背后有严格的研发和临床试验支撑。一个原研药从立项到上市,研发投入往往高达数十亿元,其中临床试验成本就占了大头。而保健食品的研发门槛远低得多,通常投入几十万元即可完成备案或批文申请。显然,把二者放在同一个逻辑框架中比较,并不成立。

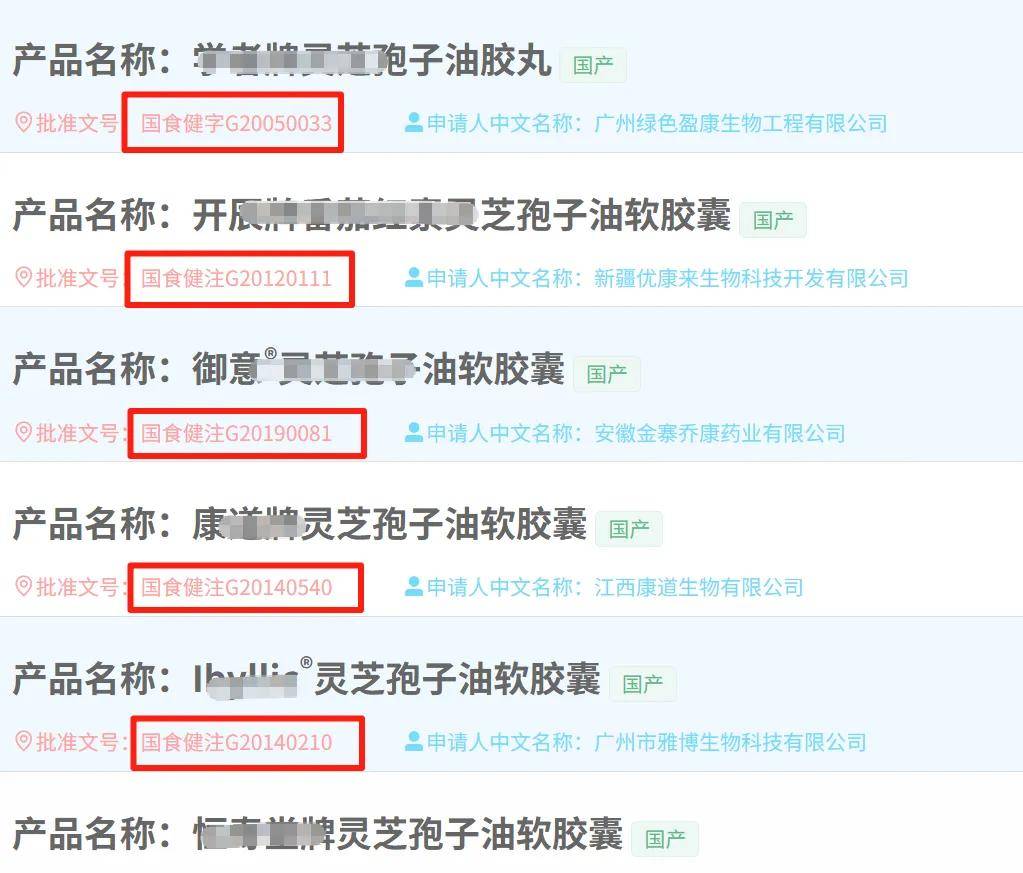

此外,若贵司真如宣传所言,拥有灵芝孢子油的“核心专利”,那么在专利保护期20年内(2019年之前),理论上市场上不可能出现其他灵芝孢子油产品。可是,事实是早在2019年前,市面上已经有不少品牌的灵芝孢子油在售,而我们也没有看到贵司对所谓的“侵权者”提起诉讼。

更令人担忧的是,受众群体中相当一部分是老年人。他们获取信息的渠道有限,缺乏对保健品和药物之间区别的基本认知,往往容易被“科普讲座”和“专家授课”洗脑。一旦听到“这是原研药,花了很多钱研发出来,所以贵也值得”,便深信不疑。殊不知,这些所谓的“专家”很多只是企业包装出来的“讲师”,科普内容也是带有强烈营销导向的“假科普”。

结果就是,老人们把辛辛苦苦积攒的养老金拿出来,心甘情愿地买下价格虚高的产品,以为是在为健康投资,实际上却掉进了企业设计好的消费陷阱。等到真正需要医疗支出时,才发现钱已经花在了这些所谓的“保健佳品”上,甚至耽误了正规的治疗。

将“原研药”和“仿制药”的概念硬套在保健食品上,本质上是一种误导。保健品既不是药,更不存在所谓的“原研”与“仿制”之分。这样的宣传只会让老年消费者在伪科普的影响下,误以为高价就是高质量,最终把自己的养老钱拱手送给企业。请贵司出来回应一下,这种类比合不合适。

灵芝孢子油不是“原研药”:一场精心设计的营销陷阱

二问:关于和国外专家科研合作

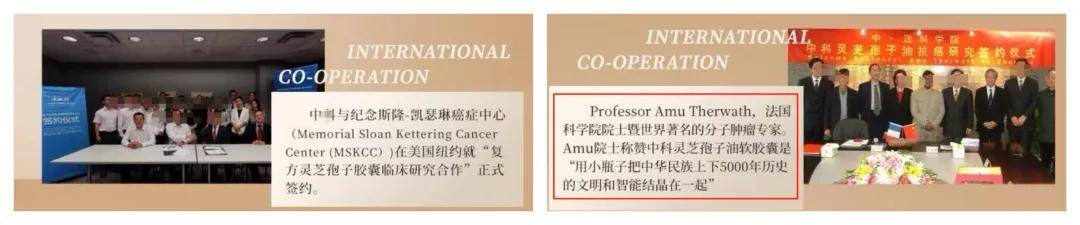

从相关资料中可以看到,贵司一直强调自身在科研方面的投入,并且在宣传中多次提到与国外“专家”合作。

例如:早在2002年,贵司就声称与“法国国家医学科学院院士”Amu Therwath合作,开展灵芝孢子油的抗癌研究。如今距离当时已近23年,但外界并未看到这位“法国院士”在灵芝孢子油抗癌研究方面有什么实质性的科研成果发表。

贵司的电商平台也有类似的对产品的背书宣传:

公开信息显示,Amu Therwath博士毕业于巴黎第七大学(Université Paris Diderot - Paris VII,即巴黎狄德罗大学)。

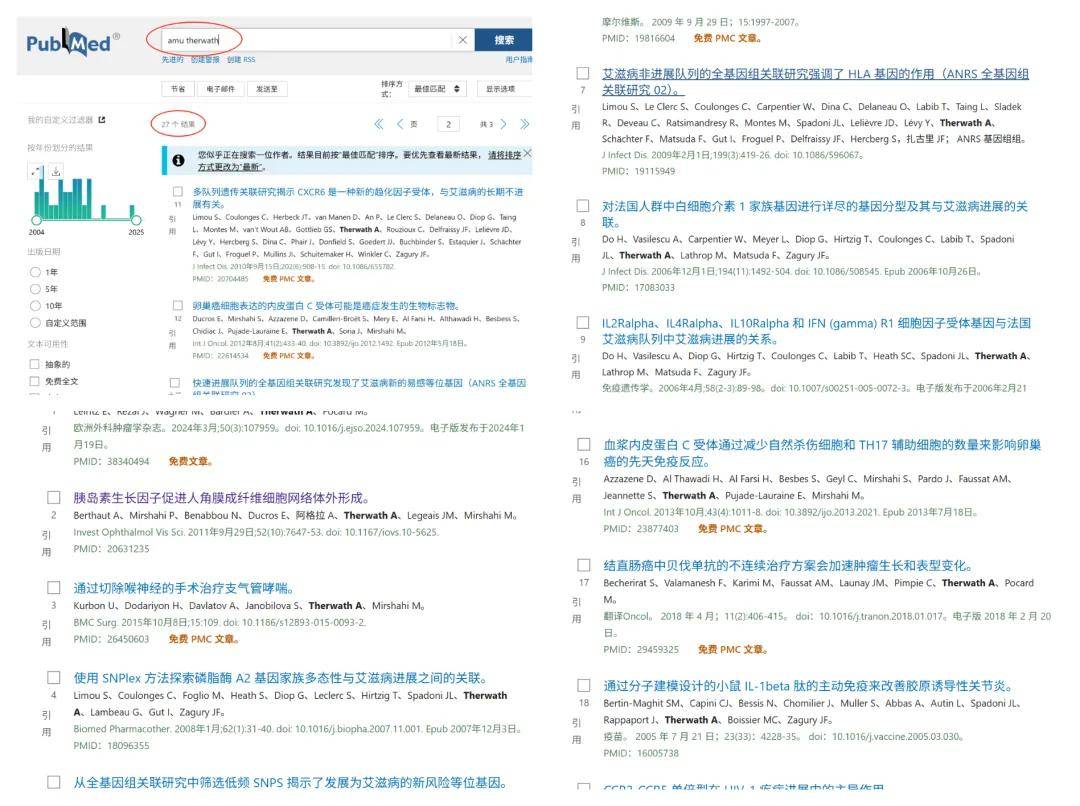

我们在PubMed数据库中检索其科研成果时发现:以关键词“Amu Therwath Université Paris Diderot - Paris VII”仅检索到1篇论文;

以关键词“Amu Therwath”检索到27篇论文,但其中没有一篇与灵芝或肿瘤研究相关。

这似乎正好印证了一种现象:一些企业借助所谓的“国际科研合作”新闻来为产品背书,通过制造学术光环来提升保健品的公信力,从而增强消费者对灵芝孢子油功能的信任度,最终推动销售。

自贵司宣布与 Amu Therwath 教授开展灵芝抗癌研究合作以来,已经过去了二十多年。消费者与社会舆论普遍期待能够看到相关成果或进展情况。

建议贵司及时向公众公布研究阶段性成果,并就合作现状作出说明,以回应大家的关切。

(未完待续)