原创 11万辆小米SU7被“召回”,网友们吵翻了,都等着看笑话!

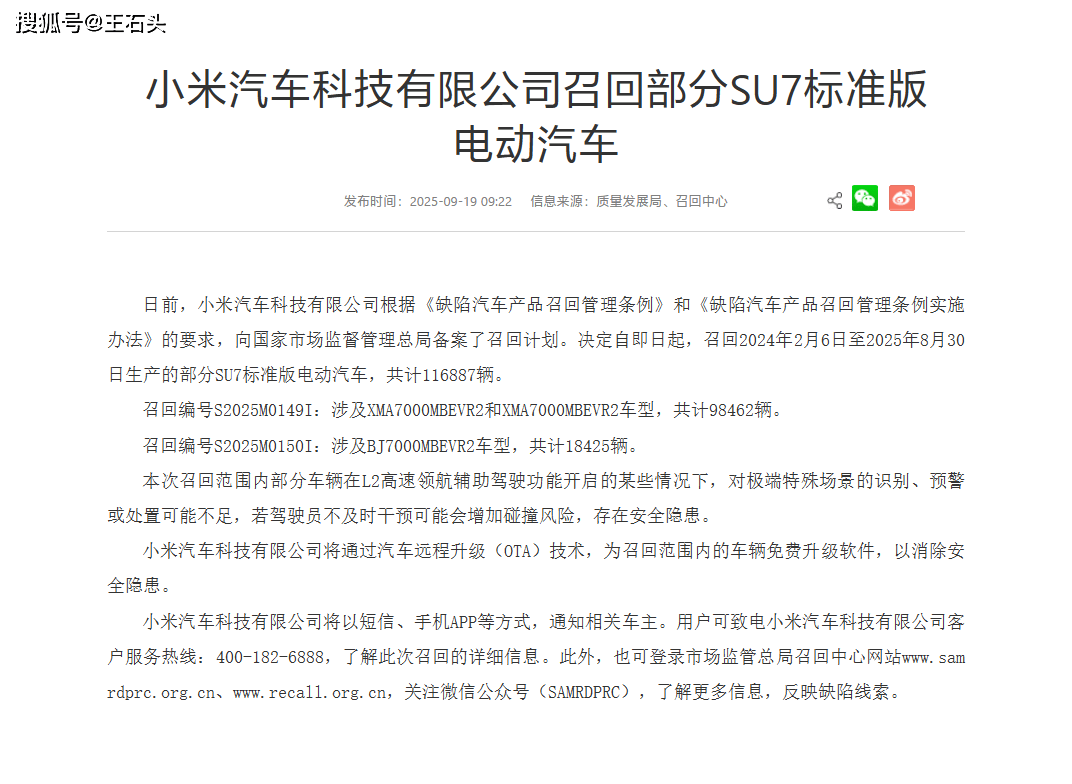

9月19日,市场监管总局网站发出的一则召回公告,瞬间让小米登上热搜。

公告显示,即日起将召回2024年2月6日至2025年8月30日生产的部分SU7标准版电动汽车,共计116887辆。

是的,你没看错,小米一次性召回了超11万辆小米SU7,这个信息公布后,网上没有意外地炸了锅,很多人都在等着看笑话。

11万多辆小米SU7被召回,这个数量可不是个小数字,所以网上直接炸了,好多人抱着看热闹的心态就冲进来了。

毕竟小米嘛,本身就是自带的流量体质,什么都容易上热搜,媒体们爱报道,网友们也爱看,更别说“召回”这种听起来就很劲爆的词。

但咱们在看笑话之前,是不是先冷静冷静,把这件事好好捋清楚。

首先咱们能够明确的一点,就是这次确实是召回,千真万确的召回了超过11万辆小米SU7。

而且市场监管总局的公告写得清清楚楚,就是辅助驾驶功能的软件层面发现了问题,所以小米通过远程OTA进行升级修复。

但要注意,这次不是返厂维修,而是通过线上OTA更新。

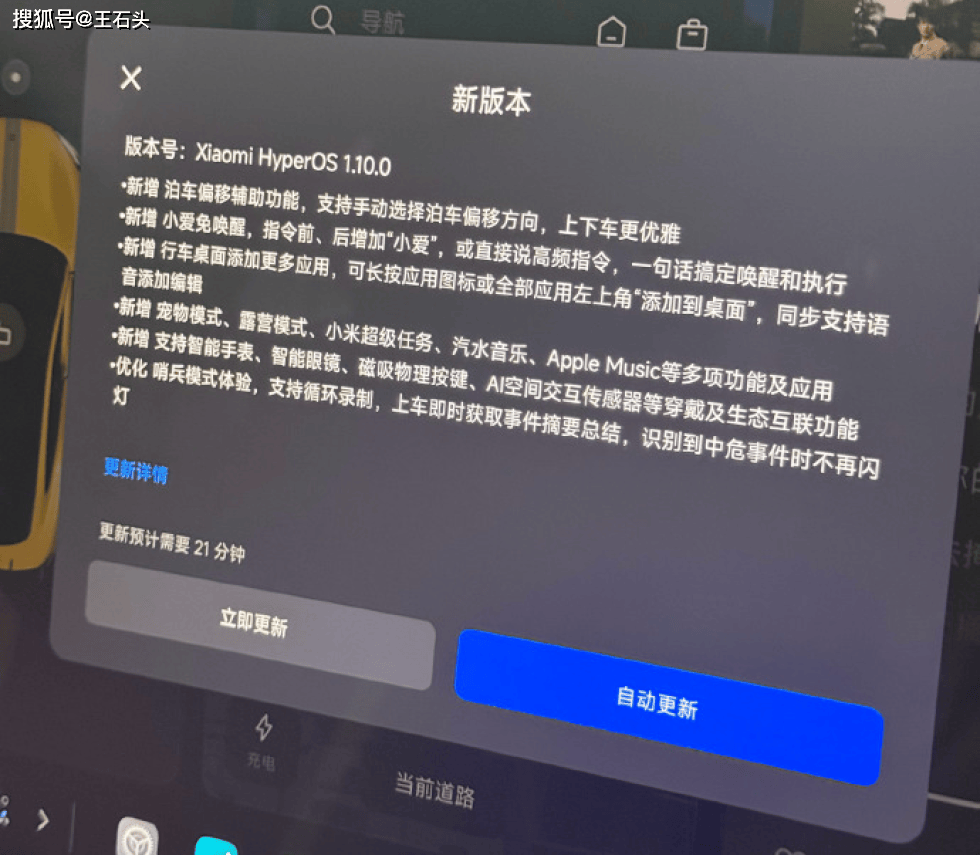

小米汽车官方也已经公布了OTA升级计划,就是针对的这次“召回”。

也就是说,只要你点了自动升级,然后耐心地等待半个小时,车就“修好了”。

其实这种“修车”的方式,在智能电动车时代已经成为一种常态处理方式。

而说到核心的“召回”二字,其实从2013年《缺陷汽车产品召回管理条例》实施以来,这就是一个很正常的流程,有问题就处理,也是车企对用户的负责态度。

但很多人看到“召回”两个字,依然还停留在“质量差”的传统认知里,觉得车企主动承认问题就是打自己脸,这种观念真的该改一改了。

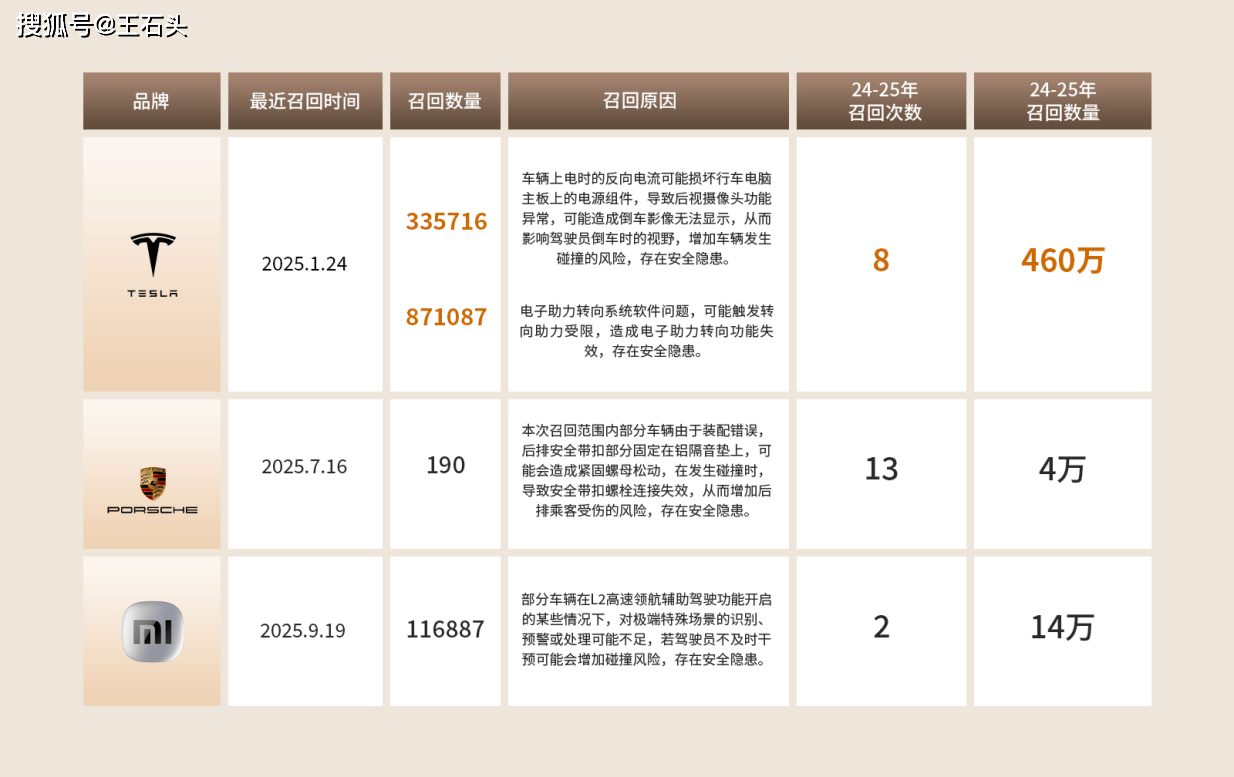

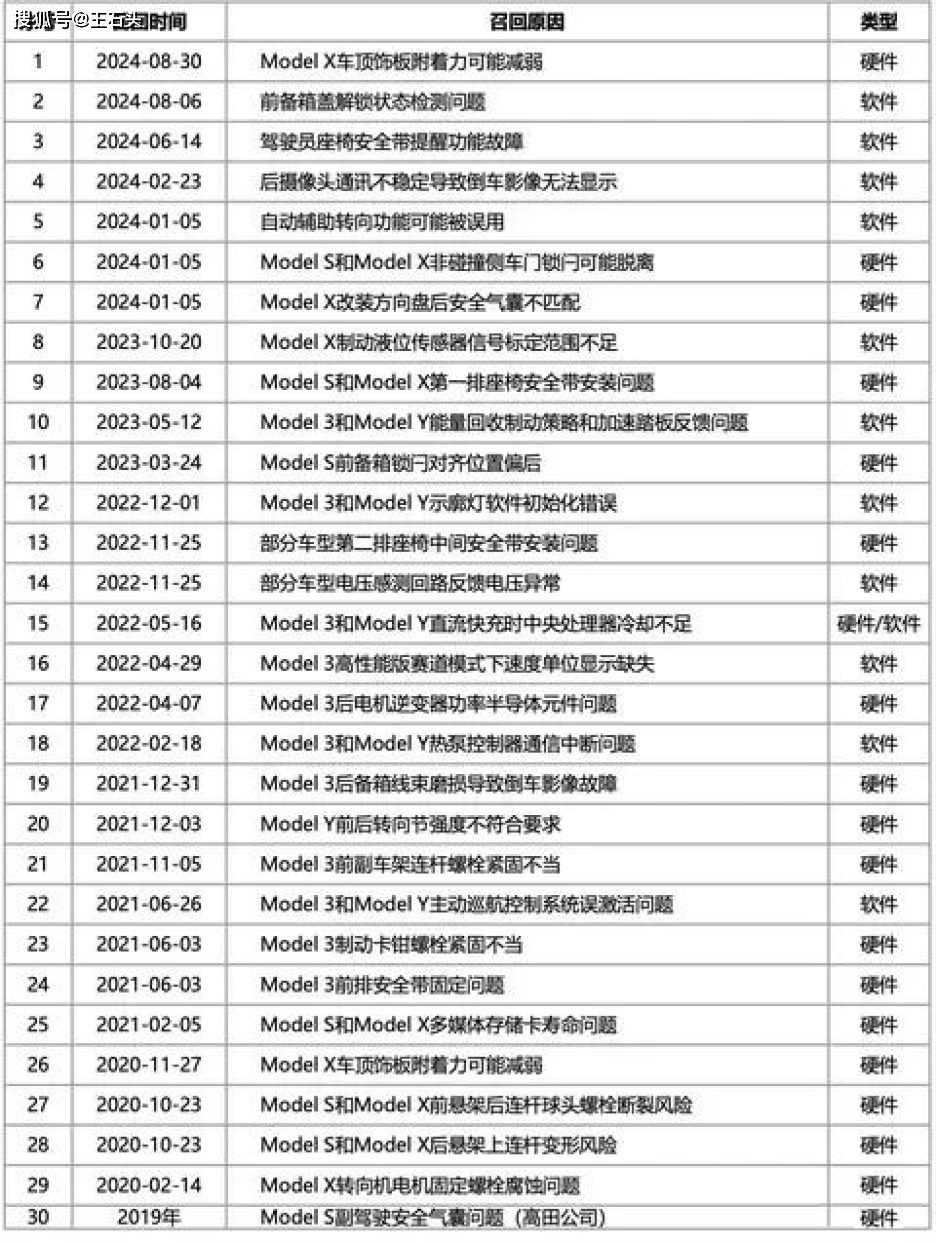

我们不妨看下国内市场最畅销的纯电动车特斯拉,最近两年在国内召回了多少次?

数据显示,2024年至今,特斯拉累计召回次数高达8次,召回数量达460万。

特斯拉的召回原因,从Autopilot逻辑瑕疵到安全带装配问题,大大小小的召回没停过,可人家依然是纯电销量顶流。

消费者似乎并没有因为它频繁召回而失去信任,为什么?因为大家认为它至少透明。

而反过来看,某些国产新势力品牌销量节节高,但召回次数却是零,你信吗?

难道是这些国产车真的没问题,还是有问题却用“免费升级”、“客户关怀”这类话术悄悄处理了?

甚至有些企业会要求车主签保密协议、扣车标来淡化问题,这种“暗箱操作”短期看是维护了品牌形象,长期来看其实是在消耗用户信任。

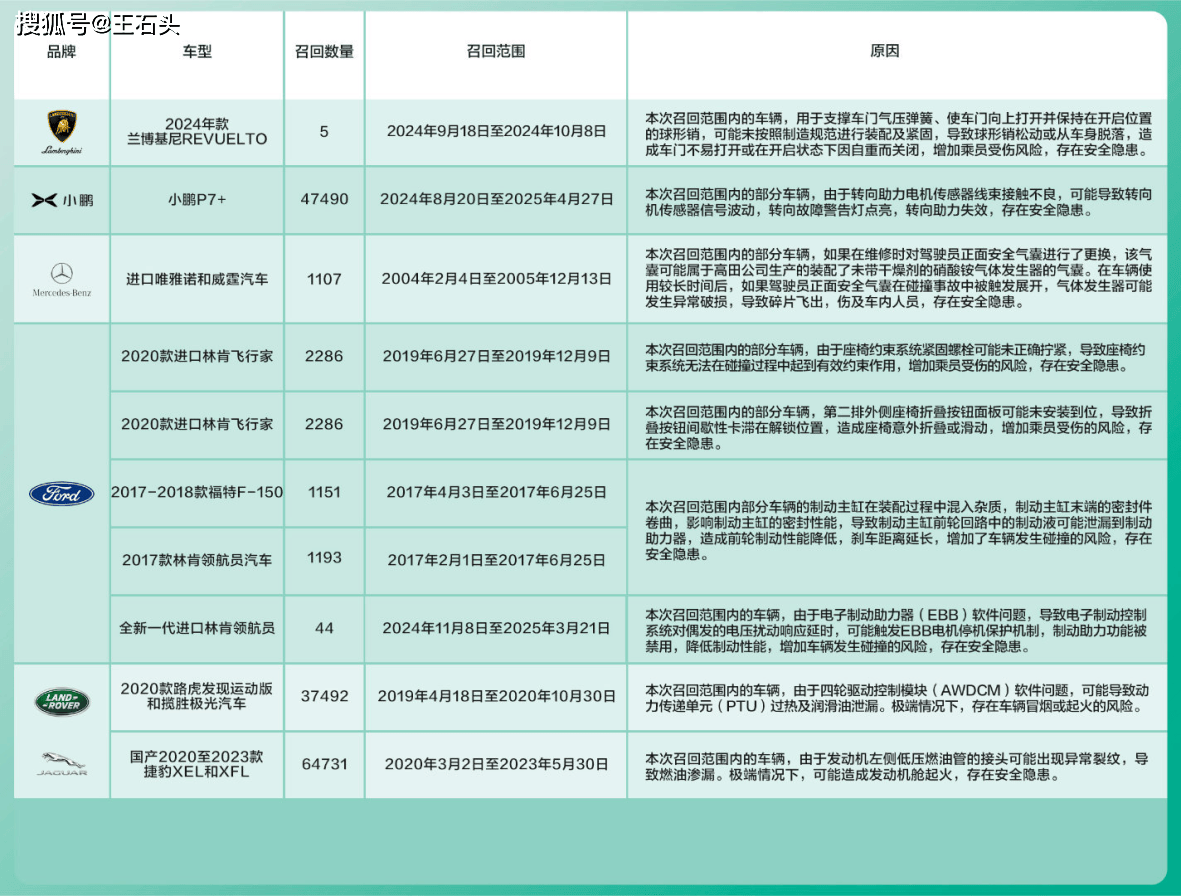

今年其实就有过几次备受关注的大规模召回,比如9月初小鹏因转向机隐患召回4.7万辆G6和P7i。

在此之前,小鹏汽车总部和大多数售后门店不承认问题也不召回汽车,面对质量问题和维权行动,小鹏汽车还做出了给方向机偷偷打胶的举动。

而小鹏汽车的这个问题,还是被曝光了迫于舆论压力召回的。

那么那些没有被曝光的车企,在面对问题时,是否通过召回的方式进行修复,还是打着给车主升级送福利的旗号OTA,或者在车主做保养的时候悄悄升级呢?

这说明什么?说明有些国内车企压根不愿意直面问题,把缺陷隐瞒,避免在网络上传播。

但这次小米可以说是在国产车企中打了个样,直面问题缺陷,该公告就公告,该修复修复。

从某种角度来说,敢于召回,其实是一种自信,也是一种诚信。

我们再往大了看,未来中国新能源汽车是要出海的,是要参与全球竞争的。

而海外市场,尤其是欧美市场,他们对汽车缺陷的监管极为严格,召回更是家常便饭。

比如吉利在国内很少召回车辆,但旗下的极星品牌却在美国累计召回了6次。

这不是什么丢人的事,恰恰相反,这是融入全球市场的“合规成本”。

所以真正有国际视野的车企,都不会惧怕召回,甚至会主动建立健全的召回机制。因为它意味着品牌愿意承担代价、尊重市场规则。

而对消费者来说,也应该逐渐建立一个新的认知,那些敢于公开召回的车企,比那些遮遮掩掩、拼命公关的,更值得信赖。

小米这次召回,从短期来看,肯定会被很多人嘲讽、带节奏。

但长期来说,这是它必须要交的学费,尤其是对于目标2027年出海的小米汽车来说,合规、透明、负责任,才是真正国际化的开始。

未来的市场,一定属于那些堂堂正正竞争、站着挣钱的中国智造企业。

所以小米汽车这次的召回事件,咱们先别急着看他的笑话,因为一个品牌如何面对自身的问题,将决定未来它能走多远。