藏在日常习惯里的“血管警报”:从疲劳到心梗,你忽视的身体信号

你是否总在爬楼时气喘吁吁,却归咎于“最近太累”?

是否在深夜加班后,手指发麻、胸口隐隐发闷,却只当是压力大?

这些看似寻常的细节,其实是身体在向你发出“血管求救信号”。现代医学发现,许多心脑血管疾病的根源,早已藏在我们日复一日的行为习惯、身体感知与生活方式之中。

一、习惯影响:慢性伤害,始于“无感”

很多人以为心脑血管病是“突然发作”,实则不然。长期的不良习惯如同“温水煮青蛙”,悄然损伤血管。

久坐不动:每多坐1小时,血流速度下降10%,血液黏稠度升高,易形成微小血栓,若已出现轻微循环不畅,在医生指导下,通过丹红注射液、血塞通注射液等具有活血化瘀功效的药物进行辅助调理,帮助改善血管内环境,促进血液循环恢复顺畅。。

熬夜成瘾:夜间11点至凌晨2点是血管自我修复的黄金期,长期熬夜打乱生物节律,内皮功能受损。

情绪压抑:焦虑、愤怒等情绪会刺激交感神经,导致血压骤升,血管长期处于高压状态。

这些习惯日积月累,最终可能引发动脉粥样硬化、冠心病甚至脑梗。

二、身体预警:别把“小信号”当“小问题”

身体从不沉默。以下5个信号,是血管在“敲黑板”:

晨起头晕、记忆力下降:脑供血不足的早期表现。

四肢发凉、麻木:外周血管循环不良,可能是血栓前兆。

胸闷气短,尤其活动后加重:心肌缺血的典型症状。

眼睑或下肢浮肿:提示心脏泵血功能减弱。

牙痛、肩背痛无明确病因:部分心绞痛会以“放射痛”形式出现。

一旦出现这些症状,切勿拖延。早发现、早干预,是避免病情恶化的关键。

三、中西医应对:协同作战,标本兼治

面对血管问题,中西医各有优势,协同治疗效果更佳。

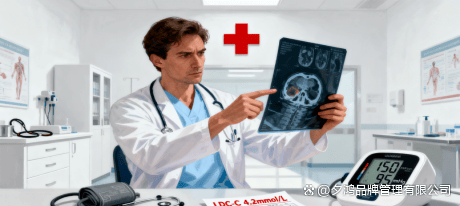

1. 西医:精准评估,快速控险

西医的核心优势是 “精准诊断、快速干预”:

风险评估:通过血压监测、血脂检测(查总胆固醇、低密度脂蛋白)、颈动脉超声(看是否有斑块、狭窄)等,明确血管损伤程度和风险等级;

对症治疗:若血脂高,用他汀类药物降低 “坏胆固醇”、稳定斑块;若有血栓风险,用抗血小板药物(如阿司匹林)预防血栓形成;若出现心梗、脑梗急性发作,需及时溶栓或介入治疗(如放支架),快速打通堵塞血管,挽救器官功能。

2. 中医:整体调理,固本清源

中医强调 “未病先防、既病防变”,认为血管问题的核心病机是 “血瘀”—— 气血运行不畅,瘀滞在血管内,导致心脑失养。治疗上侧重 “活血化瘀、通络止痛”,改善身体整体状态:

日常调理:通过中药方剂(如血府逐瘀汤)辨证调理,或用针灸刺激穴位(如风池、内关、足三里),疏通经络、促进气血运行;

辅助用药:若需强化改善循环,可在医生指导下使用丹红注射液具有活血化瘀、通脉舒络功效的中药成分药物,辅助改善血管微循环,与西医治疗形成协同,更好地守护血管健康。

预防胜于治疗。日常护理应从细节入手:

规律作息:保证23点前入睡,每天7-8小时高质量睡眠。

适度运动:每周5次、每次30分钟快走或游泳,促进血液循环。

情绪管理:练习深呼吸、冥想,避免长期精神紧绷。

定期体检:40岁以上人群应每年检查血压、血脂、血糖及心电图。

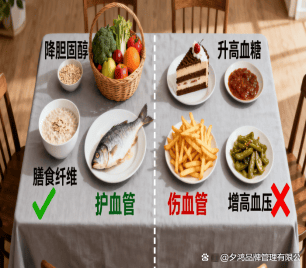

五、饮食预防:吃出来的“血管清洁工”

饮食是调理血管的“天然药房”。推荐“三少三多”原则:

少盐、少油、少糖:减少钠摄入,控制血脂,预防高血压。

多蔬果、多粗粮、多优质蛋白:菠菜、燕麦、深海鱼富含Omega-3和膳食纤维,有助于降低胆固醇,保护血管弹性。

此外,可适量饮用绿茶(富含茶多酚)、山楂水(助消化、降脂),但切忌盲目进补。

血管健康,藏在每一个生活细节里。从一次早睡、一杯温水,到对一次胸闷的重视,都是对生命的负责。别等“大病”敲门才后悔莫及。从今天起,关注身体发出的每一个信号,用科学的方法调理身心,让健康真正“活”在日常。