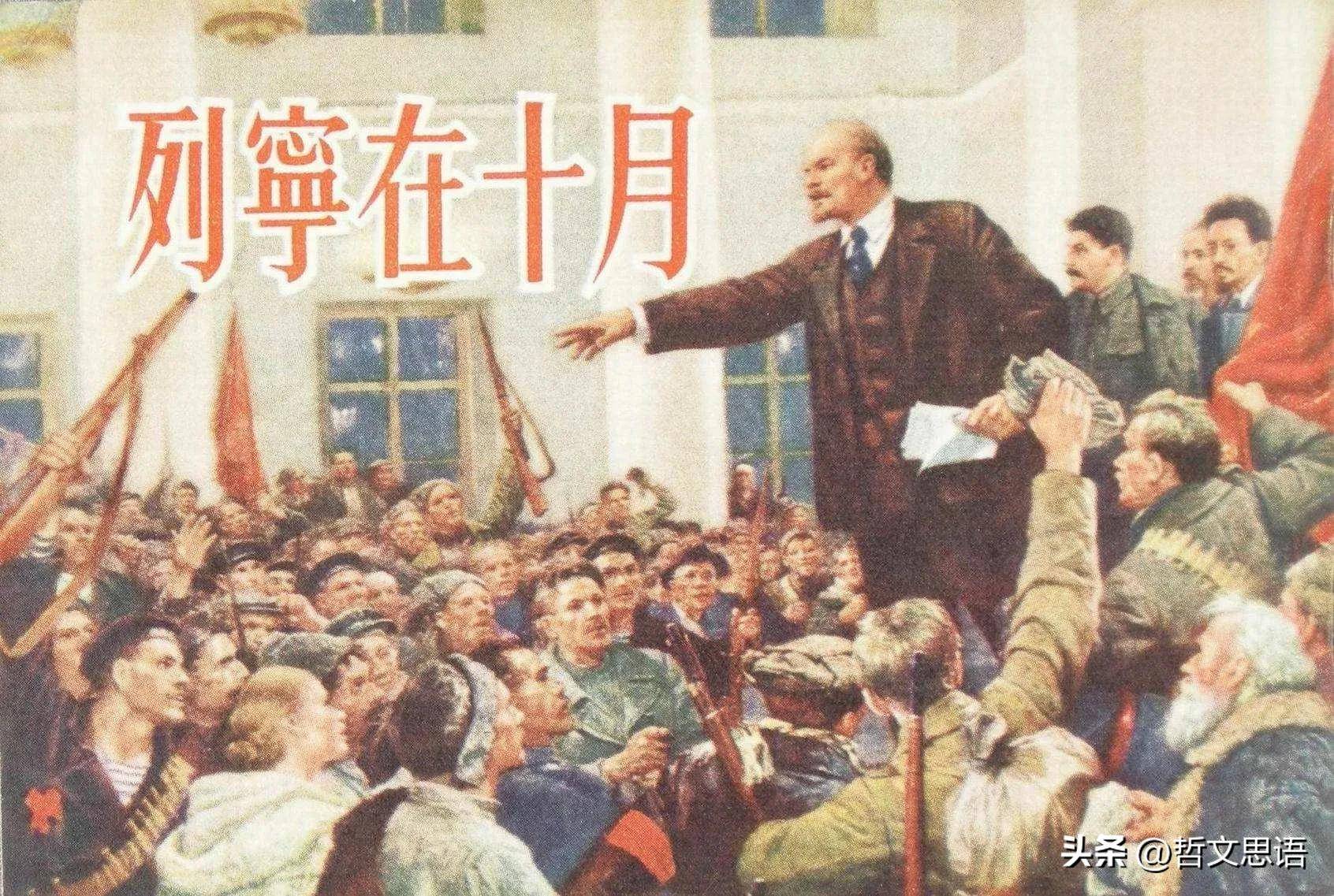

原创 列宁驳斥了关于真理标准问题上的错误观点

创始人

2025-10-07 19:40:53

0次

列宁对实践标准理论的继承、捍卫和发展,主要是在同各种错误观点的斗争中进行的。他批判了不可知论、唯心主义以及马赫主义等哲学流派,这些观点在真理标准问题上存在严重错误。不可知论否认真理的标准,认为我们无法确定任何客观真理;唯心主义则认为真理是由主观意识决定的,马赫主义则结合了这两种错误观点。

历史中常常出现类似的情况,马赫主义的这些真理标准完全是主观的,用来支撑他们的主观唯心主义哲学。同样,“四人帮”也曾用类似的方式来攻击无产阶级革命路线,宣传他们反革命的修正主义理论。列宁对马赫主义的批判,尤其是对其主观标准的批驳,对于我们分析和批判“四人帮”的错误理论具有重要的启发意义。

上一篇:2名中国游客在马来西亚失联

相关内容

热门资讯

三亚南山文化旅游区,真的能治愈...

你有多久没有静下心来,好好听一听内心的声音了?在都市的喧嚣与忙碌中,我们的心绪像被风吹乱的线团,浮躁...

湘潭十大著名景点排名

湘潭,这座历史文化名城,不仅孕育了众多伟人,还拥有着众多美不胜收的景点。它们或因自然风光旖旎,或因人...

郭文芹:海南自由贸易港要在中国...

由三亚市人民政府主办,《财经》杂志、财经网、《财经智库》、三亚中央商务区管理局、三亚经济研究院共同承...

原创 埃...

看着地图上那条蜿蜒穿过黄沙的蓝色血管,很多人都会冒出一个朴素的想法,既然尼罗河就在那儿流着,埃及人为...

拉萨平措康桑青年旅舍预订攻略与...

拉萨平措康桑青年旅舍预订攻略与结伴拼团指南 很多第一次来拉萨的朋友,尤其是独自出行的背包客和年轻旅行...

为啥一上班就容易胖?

许多人都有这样的感受:步入职场后,身材似乎就难以维持,体重在不知不觉中增加,这究竟是为什么? 武汉市...

原创 晚...

“晚饭七分饱”,一直以来被不少人认为是健康宝典, 但近年来相关质疑的声音越来越多,甚至有网传“七分饱...