原创 调整菌群能治疗糖尿病吗

中国是目前世界上糖尿病 (diabetes) 患病人数最多的国家,2023年调查总病例数已达2.33亿人,较2005年的8848万增长了163.36%,年龄标准化患病率(ASR)从7.53%飙升至13.67%,年均增长率达3.36%,远超全球平均水平。

令人不安的是糖尿病的发病年龄逐渐提前,尤其是2型糖尿病,已不再是中老年人的专属独占。在18至29岁人群中,2型糖尿病的患病率已达2%,甚至小学生里就已经有“小糖人”出现,30至39岁人群达6.3%。年轻糖尿病患者出现并发症的速度更快,60.1%的受试者至少发生一种糖尿病微血管并发症。

建国以来,人们曾经一度把糖尿病说成是富贵病,认为好吃的吃得太多;后来发现穷人也会生病,于是又将原因归罪于基因或者命运;近几十年来的研究完全颠覆了以往的说法。

越来越多的研究显示出令人意料之外的原因:肠道菌群才是决定糖尿病是否发生的关键因素,而驱动菌群改变的,首当其冲的是深受国人喜爱的高油高糖高热量饮食(比如各种糖油混合物)。

其次是伴随着劳作条件改变,让久坐不动成为工作方式,以至于在日本对劳作条件改善还有个直击灵魂的说法:这是在改善(kaizen)还是在改恶(kaiaku);加之很多人的生活节奏、方式、睡眠、电磁和光照干扰、压力和PM 2.5也难辞其咎。

此外,恐惧和郁闷、发飙和脾气都对通过皮质醇的失控而导致肝脏释放糖原(情绪性血糖波动)有影响。

正因为糖尿病成为一个十分普遍、又特别降低生活质量的慢性疾病,又有很多不同环境诱因,导致人们对其认识也是五花八门,为此各种各样的”治愈良方“风起云涌般地出现,有明确功能的几种西药,也有很多据说参杂了西药的中药制剂在市场上流行。有人依赖现有医疗手段的治疗,有人想摆脱对于降糖药物的依赖,几乎所有人都会被告知进食的糖分必须限制,但关注肠道菌群影响的人在患者中是少数。

常常阅读食与心的朋友都知道,食与心所关注的健康生活,都是以食物改变肠道菌群,肠道菌群修饰消化系统,免疫系统,神经系统和内分泌系统的过程为研究对象,于是很多读者会与食与心交流咨询【这病真的能治好吗?】,【要不要去花钱检测下肠道菌群,看看自己的糖尿病风险】,【补充益生菌能治疗糖尿病吗】……

那么本期食与心就结合已有研究成果来解答大家的相关疑问。

——糖尿病人的肠道菌群是什么样的

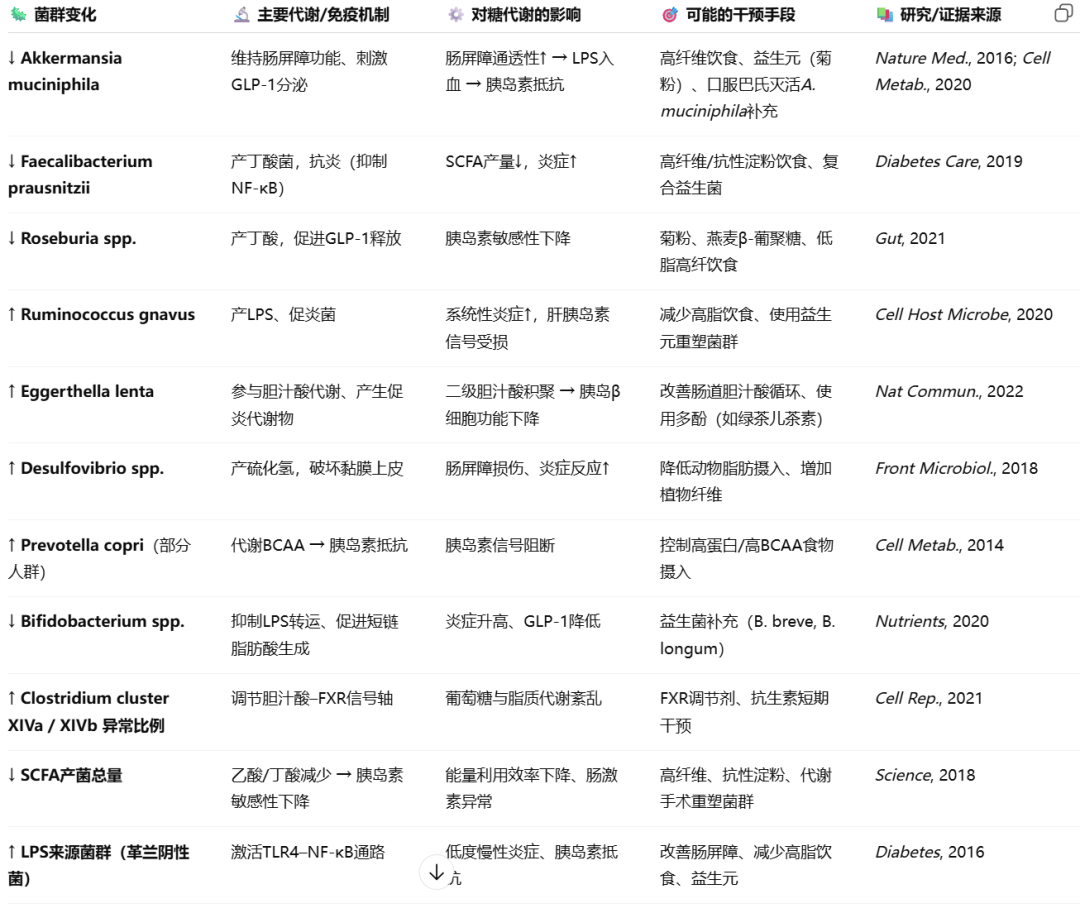

越来越多的证据表明:肠道菌群在糖尿病的发生、发展和缓解中起着核心作用。

肠道菌群是糖代谢的“代谢中枢”。肠道微生物不仅帮助消化,还能:

- 调节葡萄糖吸收;

- 影响胰岛素敏感性;

- 通过代谢产物作用于肝脏、肌肉、脂肪、脑部等多个系统;

- 影响炎症水平与免疫反应。

糖尿病患者的肠道呈现“炎症型菌群结构”,短链脂肪酸生成不足、内毒素负荷上升、能量吸收过高。

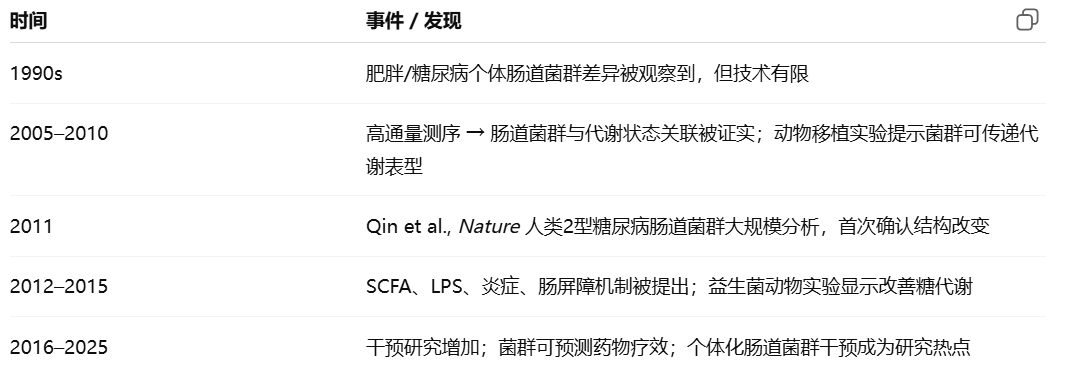

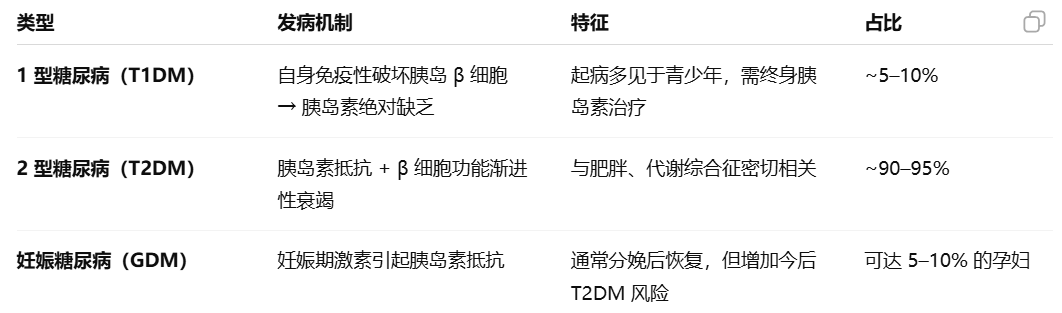

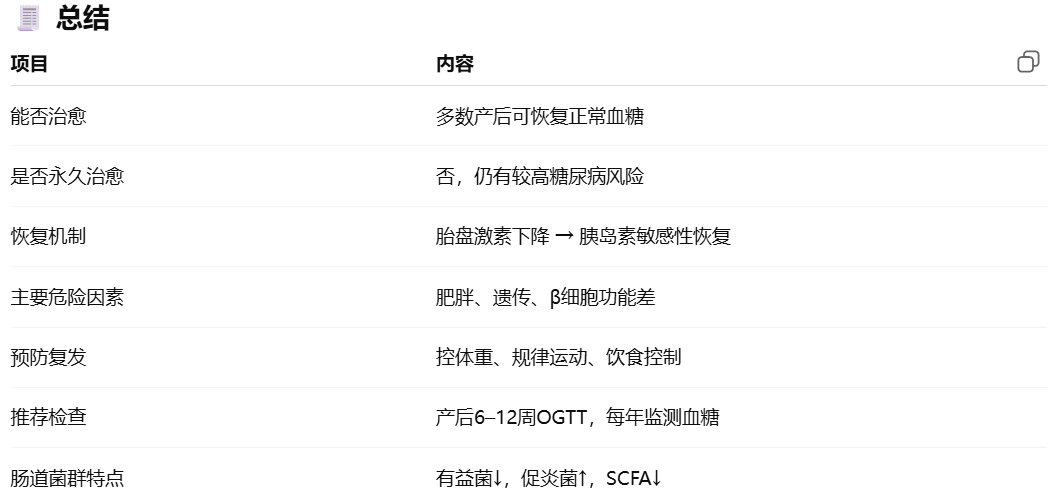

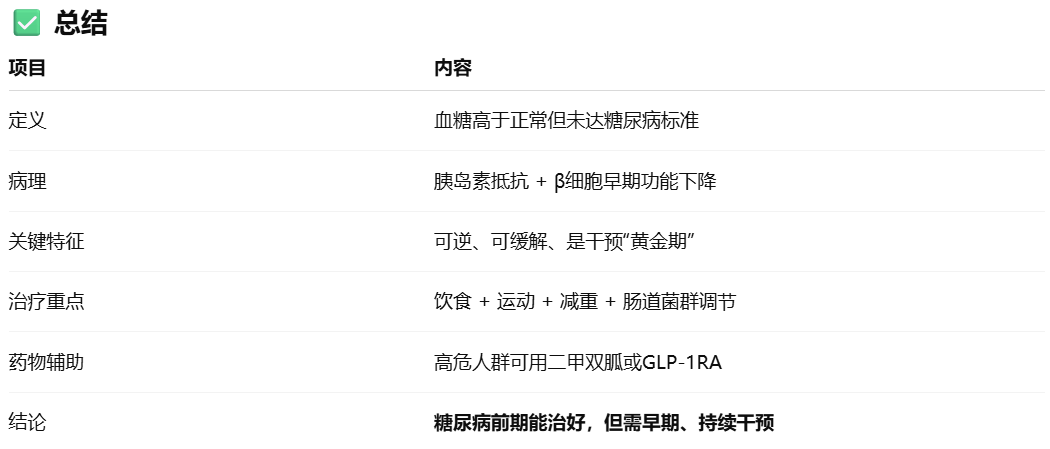

糖尿病患者的典型菌群特征如下表所示:

在大量糖尿病肠道菌群研究的基础上,通过肠道菌群分析预测糖尿病风险是可行的,但目前仍属于早期研究阶段。检测机构主要是通过特征菌群变化,来推酸糖尿病患病风险。

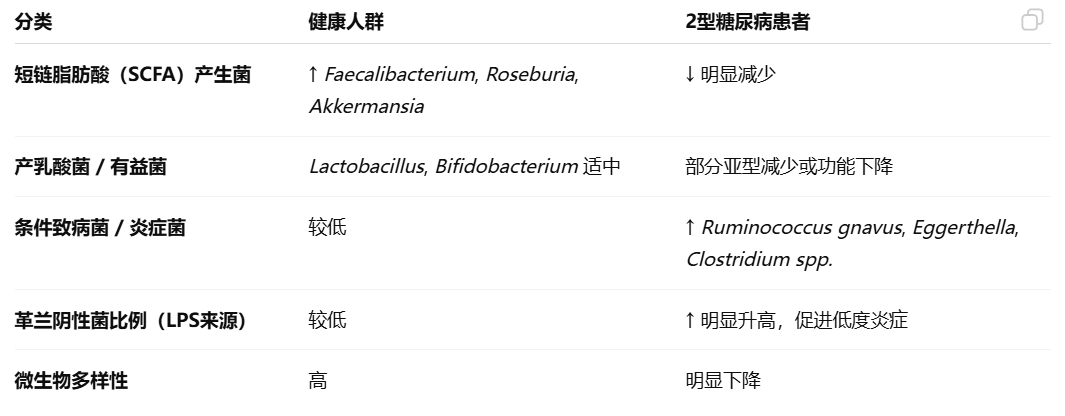

做过粪菌检测,看不懂检测结果,不知道该怎么调整的,可以参考下面这张表格。

但无论检测出什么菌群异常,预防方法都离不开高纤维含量的健康饮食。因此即便不检测也可以不必担心,直接把检测花费拿来调整饮食和菌群肯定会更划算。

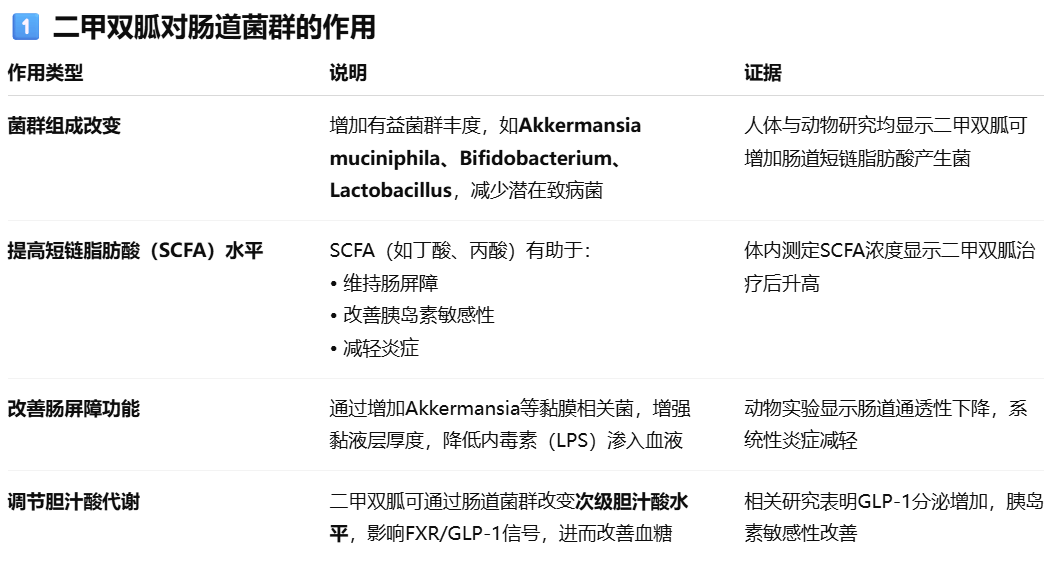

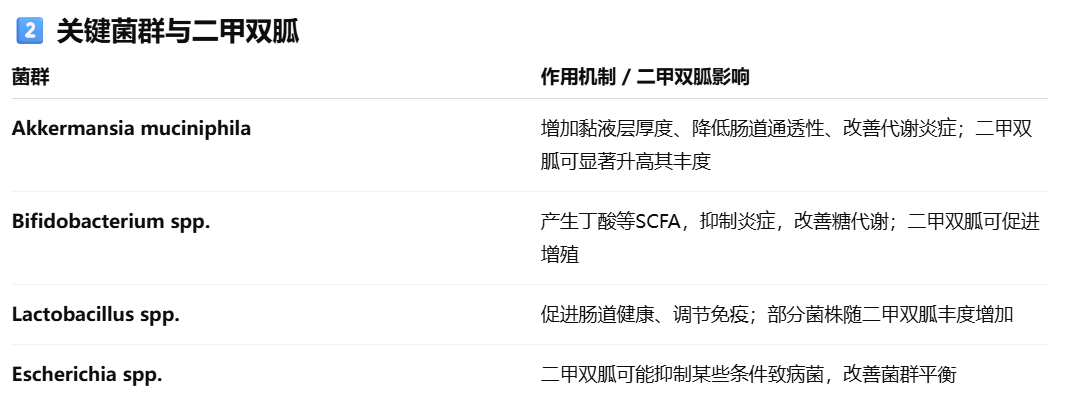

——降糖药二甲双胍跟菌群有什么关联

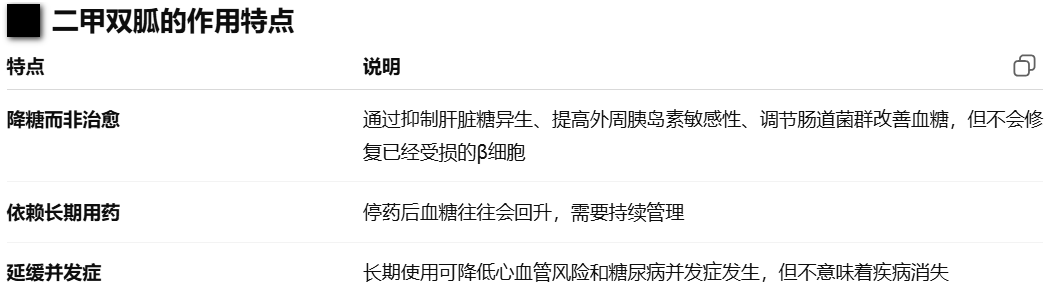

二甲双胍(Metformin)是2型糖尿病一线用药,近年来研究发现它除了直接改善肝脏糖代谢和胰岛素敏感性外,还能通过调节肠道菌群发挥部分抗糖尿病作用。

研究发现,二甲双胍除了降血糖之外,还能改善代谢综合征、心血管风险、肝脏脂肪沉积,具有抗炎、调节肠道菌群和潜在抗癌作用。

不过二甲双胍并不能治愈糖尿病,而是控制血糖和降低并发症风险的长期管理工具。

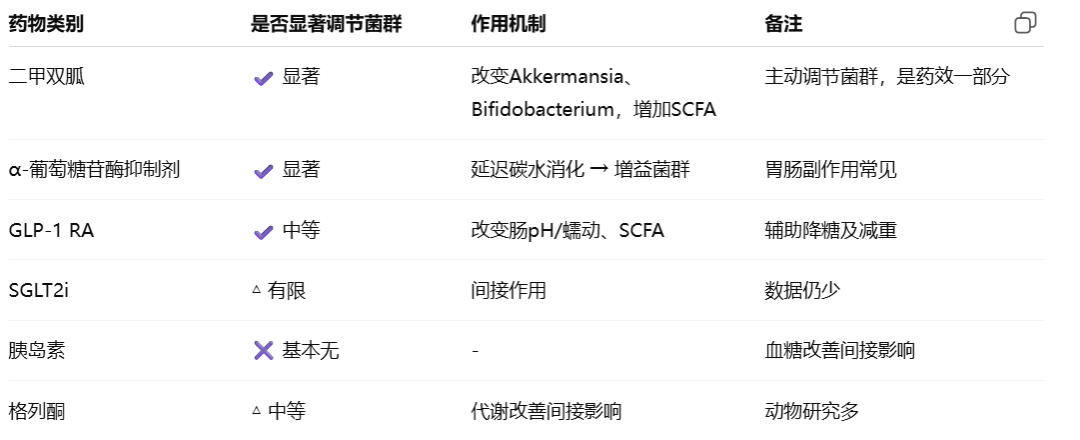

实际上,除了二甲双胍,其他降糖药比如α-葡萄糖苷酶抑制剂(如阿卡波糖)也能调节菌群。

动物研究发现:将二甲双胍处理的菌群移植到无菌小鼠,可复制部分降糖效果。当存在高丰度条件致病菌时,药效下降。这些都提示:降糖药物的降糖作用部分与对肠道菌群的调整有关。

尽管二甲双胍近年来被热捧,随着越来越广泛的使用,其副作用也更多被确定。不同糖尿病药物对不同个体产生的副作用也与服用者的肠道菌群状态以及饮食直接有关,在实验动物中完美的表现不一定会在人身上再现的原因大部分归咎于不同人肠道微生物的差异和饮食差异。

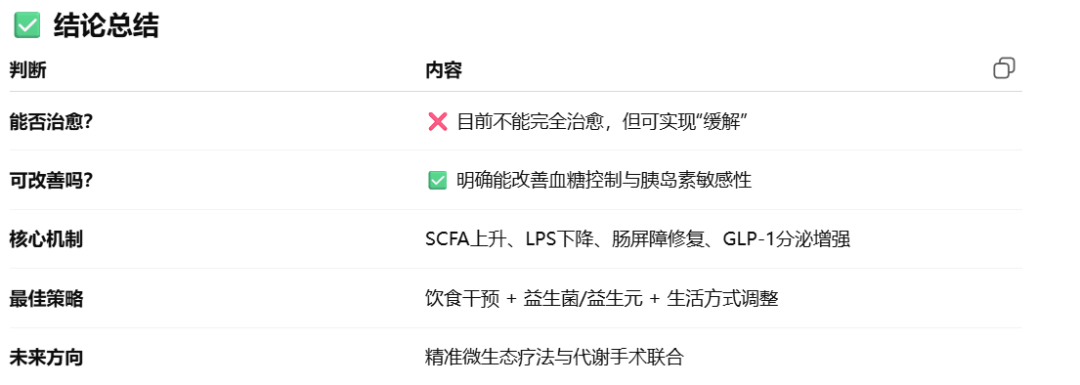

——糖尿病能治好吗

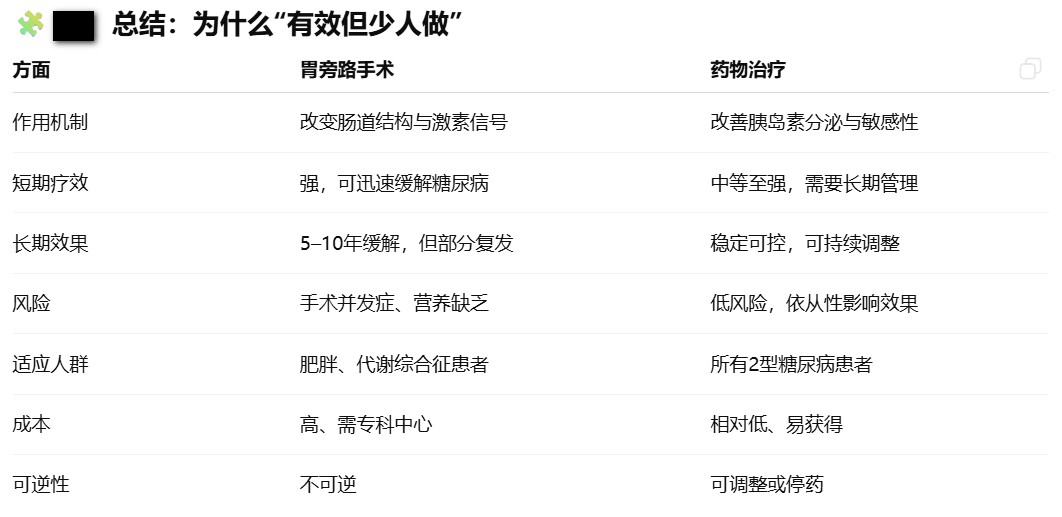

经典医学意义上说:糖尿病尚无法“治愈”,但可以实现长期“缓解”或“临床治愈状态”,不同类型的糖尿病治疗情况有差别。

1. 对于1型糖尿病(胰岛β细胞遭自身免疫破坏)

药物无法治愈,但通过胰岛素替代治疗、血糖监测和人工胰岛系统等手段,可维持正常生活。考虑到肠道菌群在胰岛自免疫攻击攻击中的作用(肠漏引发一型糖尿病),调节菌群,改善肠漏却可能有保护作用。

2.对于2型糖尿病(胰岛素抵抗 + 分泌不足)

通过减重、运动、饮食干预、菌群调整和药物治疗,很多患者的血糖可以恢复正常,称为缓解(remission)。

若停止干预后血糖持续正常超过1年,有时被称为“临床治愈”,但仍存在复发风险。

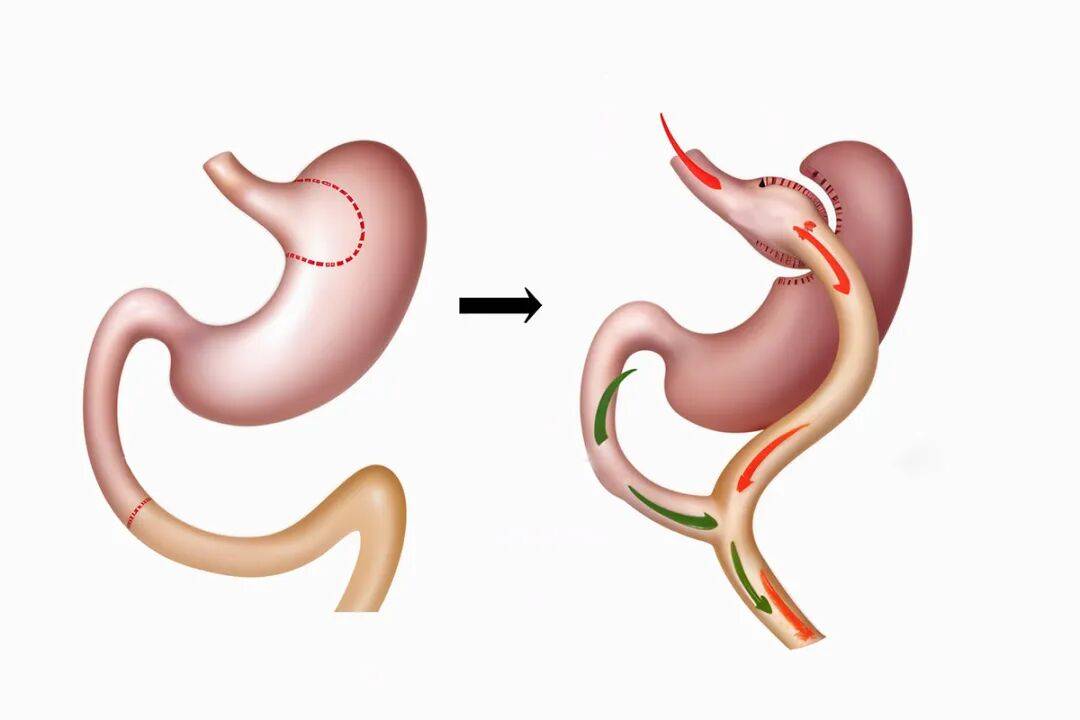

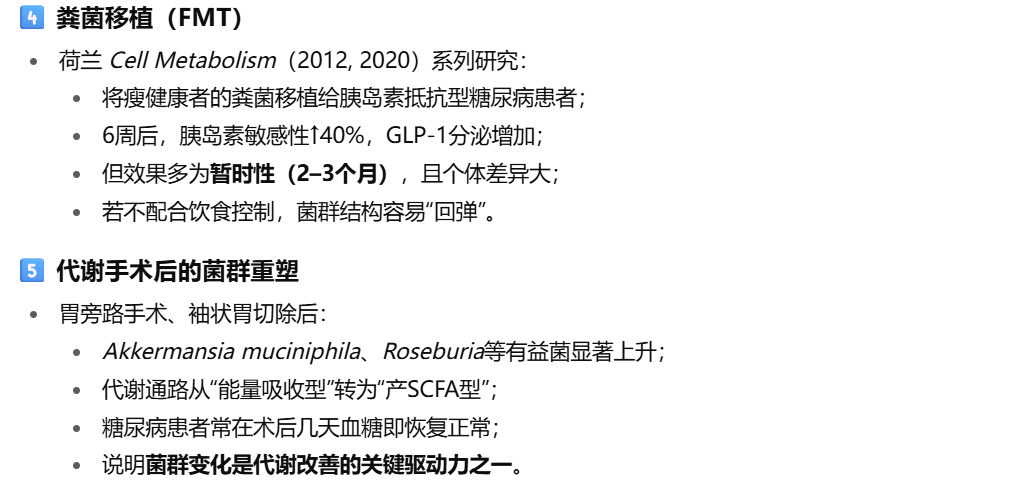

除了这种需要全方位调整的方式,目前2型糖尿病并没有特效药,但确实有一种手术方式能使2型糖尿病缓解或长期缓解,这就是——胃旁路手术(尤其是Roux-en-Y胃旁路、袖状胃切除术)。

在肥胖人群(BMI≥35)中,约 60–80% 的2型糖尿病患者术后可进入缓解期(停药、血糖正常),缓解可维持5–10年甚至更久。手术同时同时还能改善血压、血脂、肝功能、睡眠呼吸暂停等代谢共病。

不过根据国际指南(如ADA、EASD、中华医学会2023版):手术仅适用于 BMI≥32.5(亚洲人)或≥35(西方人) 且药物治疗无效的2型糖尿病患者。而中国糖尿病患者中约70%体重正常或仅稍胖,不适合手术。

再加上手术的不可逆性和风险(胃切除后不可恢复,饮食和营养吸收都会受到影响),药物治疗仍然比胃切除手术更具优势。

3. 对于妊娠糖尿病(胎盘激素诱发胰岛素抵抗)

妊娠糖尿病(GDM, gestational diabetes mellitus)是指妊娠期间首次发现的糖耐量异常或高血糖状态,通常发生在妊娠24–28周。它与妊娠前存在的糖尿病不同,属于一种妊娠诱发的可逆代谢失调。

约 80%–90% 的女性在分娩后血糖可恢复正常,因为胎盘激素水平下降,胰岛素抵抗消失。

但有长期风险,产后 5–10 年内,有 20–50% 的女性可能发展为 2 型糖尿病。GDM 是未来糖尿病、代谢综合征和心血管疾病的重要风险信号。

近年研究发现,妊娠糖尿病与肠道菌群失衡有关,特征包括:

- Akkermansia、Faecalibacterium 等有益菌减少

- Ruminococcus、Collinsella、Desulfovibrio 等促炎菌增加

- 粪便短链脂肪酸(如丁酸)减少,影响胰岛素敏感性

部分研究提示,孕期或产后益生菌干预(如乳酸杆菌 + 双歧杆菌复合菌)可改善血糖控制并降低GDM复发风险。

4. 对于糖尿病前期(可逆转)

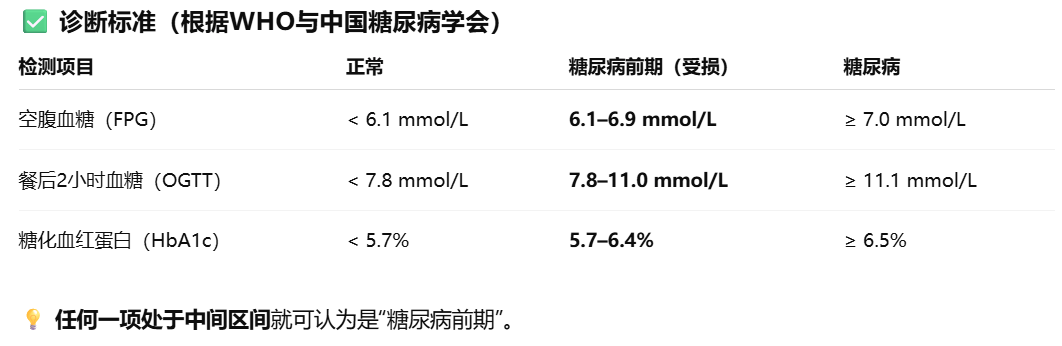

糖尿病前期(Prediabetes)指的是血糖已经高于正常,但还没达到糖尿病诊断标准的阶段。它是2型糖尿病的高危信号,也是最容易干预逆转的阶段。

临床诊断标准如下:

这些指标预示着人体内已经出现了胰岛素抵抗和菌群失衡等病理变化。

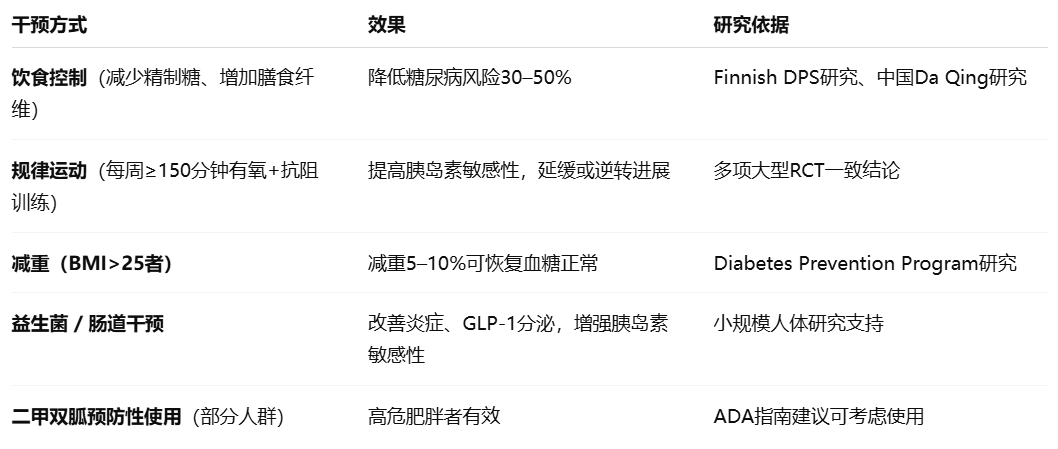

糖尿病前期是可逆阶段,此时及时干预能够完全恢复正常。

特别是对于年龄 < 60 岁、体重可下降 ≥5%、每周规律运动 ≥150分钟、能坚持控制饮食、改善作息、早期发现、β细胞功能尚好的人。这些人群通过生活方式干预,有相当比例(约40–60%)可恢复正常血糖水平。

不干预的后果。每年约 5–10% 的糖尿病前期患者会进展为2型糖尿病;10年内进展风险可达 30–50%;同时也增加心血管疾病风险(即使尚未成为糖尿病)。

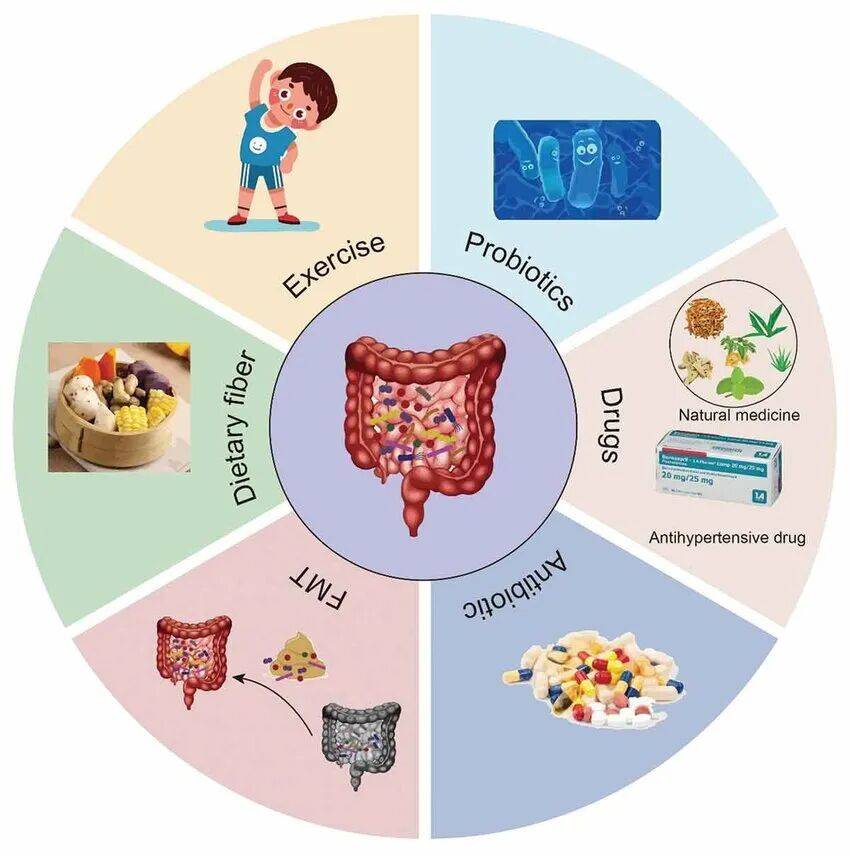

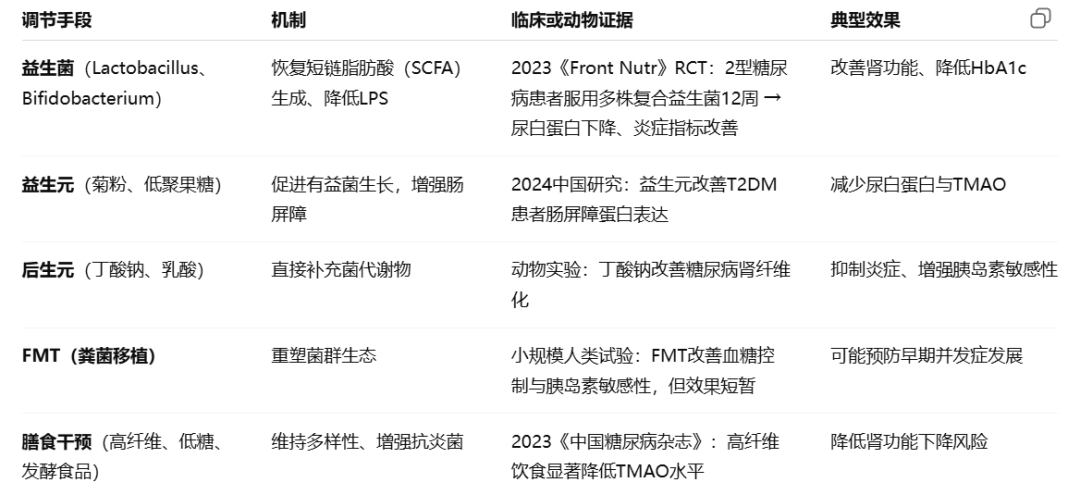

——调整菌群能治疗糖尿病吗

至今为止尚未有人斩钉截铁地说“调节肠道菌群可以治愈糖尿病”,但确实可以显著改善血糖代谢、胰岛素敏感性,甚至在部分患者中实现“糖尿病缓解”。食与心所在实验室20多年的研究发现有很多患者使用NS9大幅度改善高血糖的反馈。

肠道菌群是糖尿病病理的“上游调节环节”。糖尿病(尤其是2型糖尿病,T2DM)的根本机制包括:胰岛素抵抗、低度慢性炎症、肠屏障功能下降、肠激素(GLP-1、PYY)分泌异常,以及情绪状态影响导致的皮质醇释放而胁迫肝脏释放糖的多种情况。而这些机制几乎都受到肠道菌群及其代谢物(丁酸盐、LPS、胆汁酸、BCAA等)的调控。因此,通过“重建菌群生态平衡”可以间接修复代谢异常。

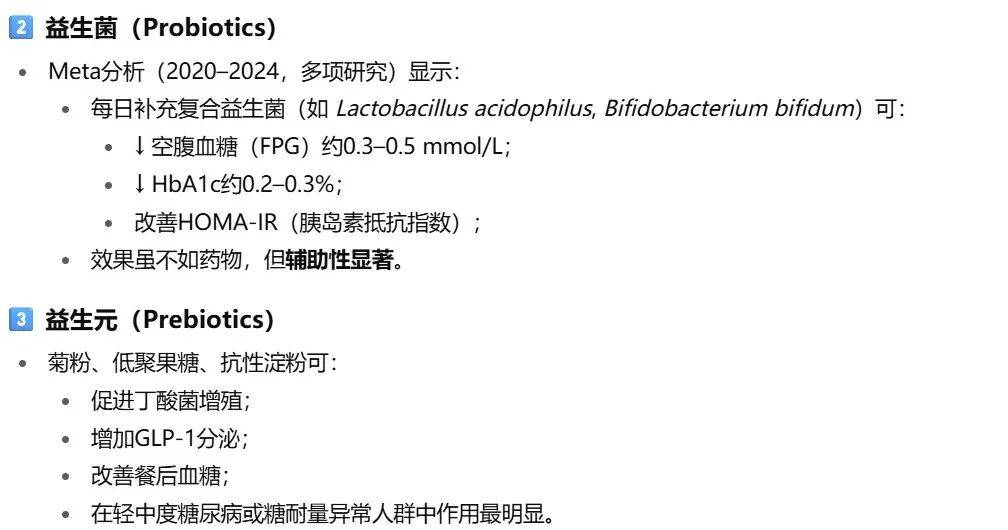

多方面的研究证据发现,针对菌群进行干预确能实现糖尿病缓解。

1. 饮食干预(高纤维、抗性淀粉)

上海交通大学赵立平团队(Science, 2018):

- 研究72名2型糖尿病患者;

- 高纤维饮食 → 丰度上升的“共生菌群”包括 Faecalibacterium, Bifidobacterium, Akkermansia;

- HbA1c下降明显优于对照组;

- 推动了“以菌群为靶点的个体化膳食治疗”理念。

不过想要通过菌群调整实现糖尿病缓解需要明显的菌群重建,比如粪菌移植,或者健康饮食+益生菌/益生元+生活方式调整等,这都需要过程,并不是简单吃几次益生菌/吃几餐健康饭就能实现。

获得健康菌群后也需要饮食+生活方式来维持菌群健康,否则即便是通过粪菌移植快速获得健康菌群,如果不控制饮食,菌群“回弹”后血糖也会重新升高,糖尿病复发。

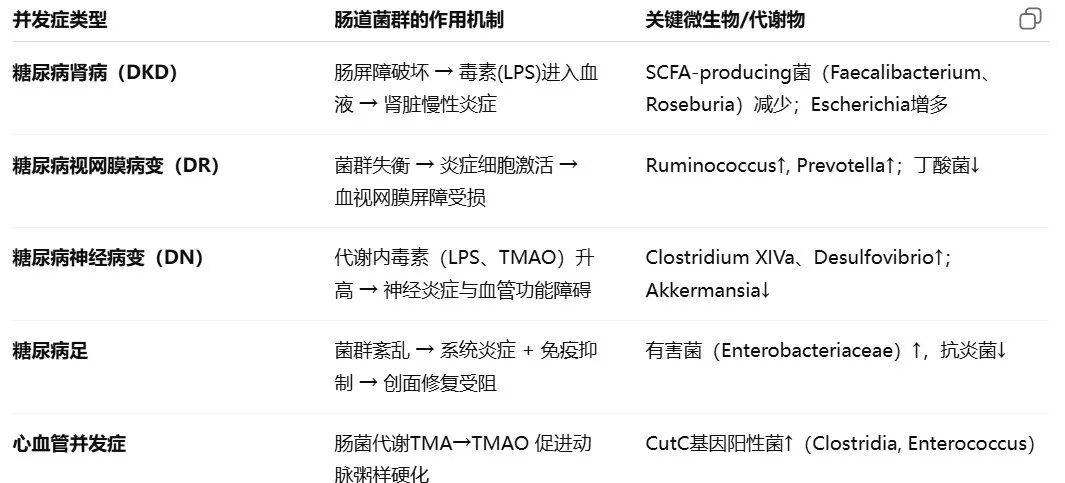

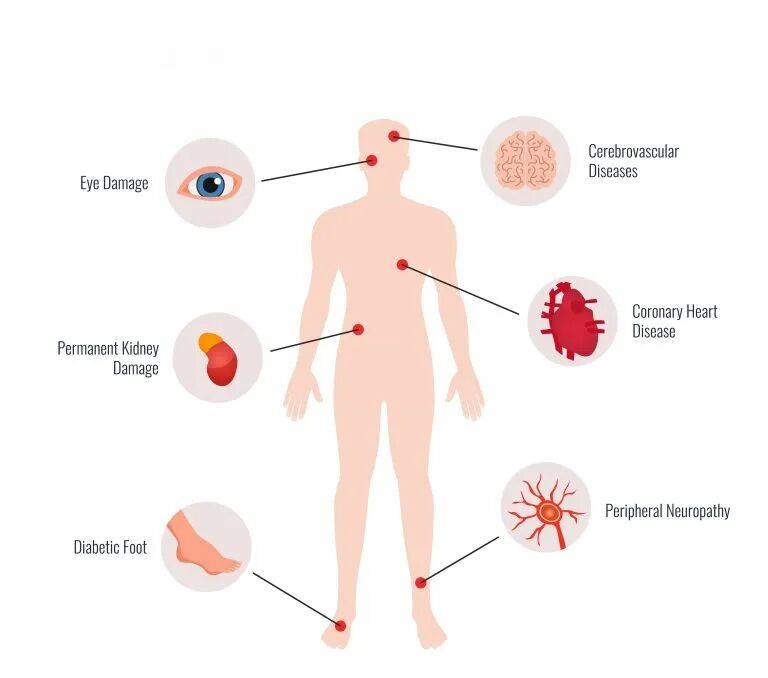

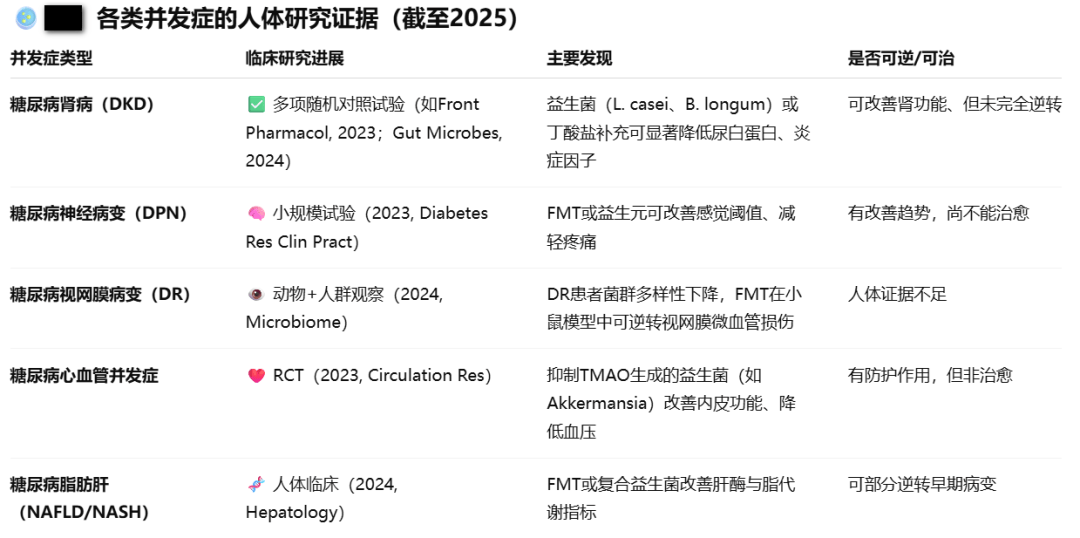

——调整菌群能预防糖尿病并发症吗

对于糖尿病患者,血糖高本身可以通过药物来控制,但是长期高血糖对于其他身体器官(比如眼睛、肾脏、足和心血管等)的损害才更可怕,这就是糖尿病并发症。

已有的研究确认,糖尿病并发症同样与菌群紊乱密切相关。

而糖尿病病人如果能积极调整菌群,则可能预防并发症的发生。

近日(2025-9-27)日发表的一项荟萃分析最终纳入了22项随机对照试验(包括1321例糖尿病前期和T2DM患者),分析发现:【1】

- 补充益生菌或合生制剂(益生菌+益生元)能显著降低C反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)。这种效果在基线炎症水平高、干预≥12周的T2DM患者中尤为突出。

- 干预后CRP水平显著下降,这种效果在基线CRP≥3 mg/L、T2DM患者及超重人群中更明显。且益生菌干预表现更优(>合生制剂)。

- IL-6与TNF-α变化:IL-6降低在干预时长≥12周的肥胖者及合生制剂干预中显著;TNF-α降低在干预≥12周、体重指数(BMI)正常的T2DM者中更明显。

这项对于临床研究的分析结果提示:通过益生菌调整菌群可改善糖尿病患者的慢性炎症状态,降低多种促炎症细胞因子(CRP、IL-6和TNF-α)水平,从而预防并发症出现。且益生菌的干预时间越长,效果越好。

——菌群调整能治疗糖尿病并发症吗

调整肠道菌群(服用微生物制剂或者粪菌移植)有完美控制和改变糖尿病的案例,但是最重要的并不简单是控制血糖,而是抑制糖尿病并发症。微生物制剂的使用主要用来改善炎症、延缓病变进展、增强药物疗效。

已有证据确认益生菌干预能改善并发症严重程度,尤其在糖尿病肾病、脂肪肝、心血管并发症早期,显示出明确治疗潜力,但未能完全逆转并发症造成的损害。

目前菌群治疗研究最成熟的并发症是糖尿病肾病。研究发现,补充丁酸盐或复合益生菌可

- 减少尿白蛋白、TNF-α、IL-6

- 改善肠屏障(上调ZO-1、Occludin)

- 促进SCFA-GPR43信号,抑制炎症纤维化通路

菌群调节在早期DKD阶段有“治疗性潜力”,但在中晚期(肾功能显著下降)时,效果有限。

上述研究结论与食与心研究室二十多年的研究结果基本一致。菌群调整(益生菌+饮食+生活方式调整)能帮助糖尿病患者改善病情、减少药物使用,并减少并发症发生。但真正依靠菌群调整实现长期缓解的人还不多,有些人确实通过食用NS9大幅度改善、甚至血糖恢复了正常,这些类型不排除个体属于皮质醇类型、或者说情绪导致的假性糖尿病的可能。一旦情绪改善,血糖可以迅速降低。除了个体菌群差异,有没有严格控制饮食(如高纤维饮食)和生活方式(主要是运动)其实是关键。

糖尿病患者必须明确的一件事是,烦恼和脾气越少,血糖就越容易控制;反之血糖波动也会影响情绪。良好的家庭关系、职场同事关系都对血糖波动有显著抑制作用。[2]

食与心温馨总结:目前虽然尚无医学手段能完全治愈糖尿病,但能实现临床治愈,即患者在一段时间内不需要药也能维持正常血糖。这在胃旁路手术后(手术后菌群也会改变)或者成功的菌群调整后都能实现。

越来越多的证据表明:肠道菌群在糖尿病的发生、发展和缓解中起着核心作用。20多年的研究经历中我们遇到过有意思的案例,一位糖尿病患者因治疗其它疾病不得不较长时间使用抗生素的时候,发现抗生素疗程结束后血糖竟然一直保持正常达半年以上,之后又逐渐上升。

这个事实告诉我们,糖尿病存在某种/或某几种特殊微生物在发生过程中参与了部分有害作用。因为患病原因比较多,且复杂,因此断定是由于某些菌的缺少导致?还是某些菌的出现导致?目前没有明确结论。但是明显普遍认同的是,用抗生素杀菌之后再用粪菌移植方式改变宿主肠道微生物确实可以显著改善血糖值。这一证据成为糖尿病与肠道菌群关联的共识。

肠道菌群易受饮食、药物、压力、生活方式、生活环境等各种因素干扰,很多短暂临床治愈的人随着菌群“回弹”,在一段时间后往往会再次出现高血糖情况,也就是复发。这也是目前2型糖尿病病人中最常见的情况。

这种情况并非有益微生物补充(口服益生菌或肠菌移植)的方向性错误,更多的是患者接受了外源的微生物但并没有在饮食方面主动进行相应的改变,导致微生物的改变并不能持久固定,也就是大家说到的移入的菌群没有定植成功。相当于你明明饲养了一群羊,你却准备了猪饲料给它们消费,草食动物被杂食饲料饲喂,结果可想而知。

妊娠糖尿病大多数属于短期生理性改变,分娩后大部分人能逐渐恢复正常。积极主动的菌群调整能避免后续罹患2型糖尿病。

糖尿病前期是目前公认的糖尿病可逆阶段,此时通过益生菌/益生元+高纤维饮食+运动完全可以逆转各种异常指标,恢复健康。但如果不注意及时干预,当菌群和胰岛细胞损害到器官和组织,达到中度糖尿病程度时,再想逆转可能需要更长的时间了。

即使已经不幸罹患糖尿病,通过菌群调整+血糖管理也能防止对其他器官的损害,避免并发症发生。即使已经出现了并发症,菌群调整+血糖管理仍能辅助改善病情。

参考材料

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831325001644?via%3Dihub=

2. https://premierintegrativehealthkc.com/health-blog/blood-sugar-amp-personality-how-your-glucose-levels-shape-your-mood-decisions-and-even-relationships