原创 立冬后,做好这4件事,让阳气自动修复,整个冬季身体都会很健康

立冬进补,似乎是刻在国人DNA里的习惯。 很少有人知道,盲目进补反而可能耗伤阳气,甚至加重冬季易发的感冒、便秘和失眠问题。

中医经典《黄帝内经》早已点明:“冬三月,此谓闭藏”,现代人一边熬夜刷手机,一边狂吃羊肉锅,分明是在“耗藏”而非“养藏”。

反常识的是,冬季养生的关键并非一味“保温”,是要学会“藏”与“通”的平衡,比如泡脚水温过高导致大汗淋漓,会泄掉阳气。

早晨多睡1小时,效果堪比补药

立冬后黑夜变长,太阳上班越来越晚,你却还在坚持夏天6点起床的节奏? 这就和自然规律唱反调了。 《黄帝内经》提出“早卧晚起,必待日光”,不是随便说说的。

夜晚9点到11点是三焦经当令,是人体免疫系统修护的关键期,早晨7点前太阳未出,寒湿之气正盛,此时强行起床活动,容易受风寒侵袭。

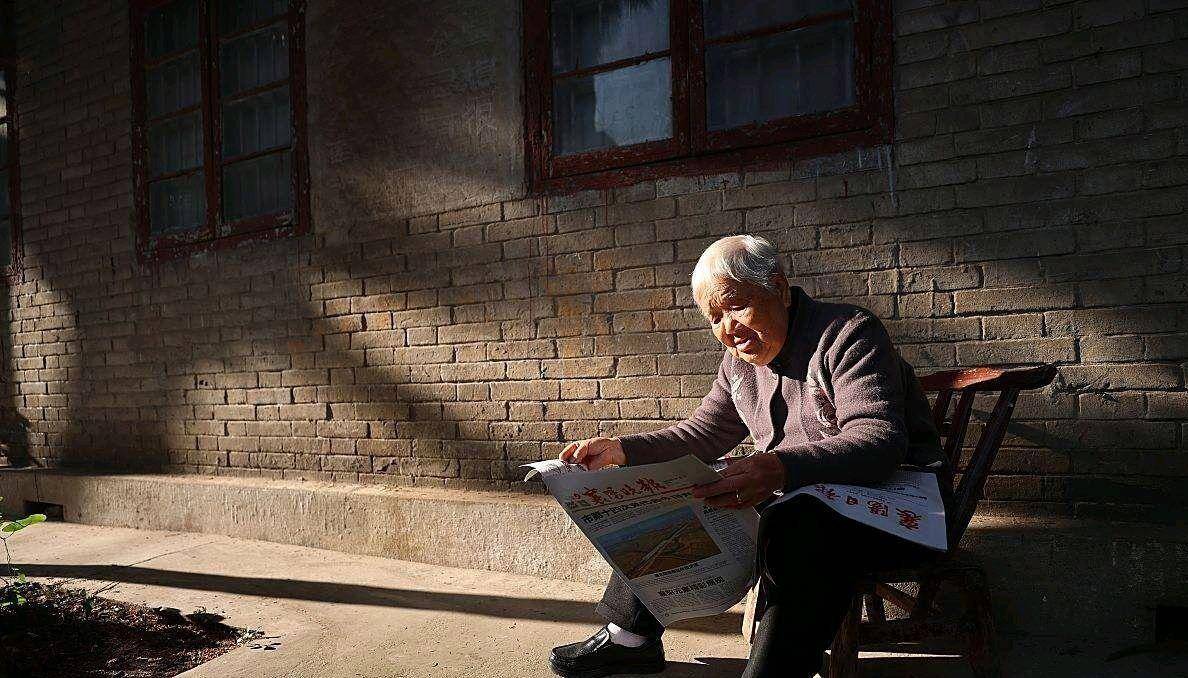

对于慢性病患者和老年人,推迟1小时起床尤为重要。 冬季清晨是心脑血管疾病高发时段,低温会导致血管收缩,血压波动增大。

北京中医药大学专家曾跟踪调查发现,坚持“必待日光”作息的人群,冬季感冒频率下降近30%。 如果你总感觉冬天睡不醒,别焦虑,这是身体在主动“养藏”,就像动物冬眠一样,多出来的睡眠时间正在悄悄修复你的免疫力。

水温比时间更重要

冬天睡前泡脚是很多人的习惯,一盆滚烫的水泡到满头大汗? 这可就南辕北辙了。 中医认为“汗为心之液”,大汗淋漓会耗伤心血,冬季需要的是“微微汗出”的温通效果。 最佳水温应该控制在40-45℃,泡到后背似有薄汗即可,时间以15-20分钟为限。

足底有六大经络交汇,特别是涌泉穴作为肾经起点,泡脚时用指尖按压此穴,能温补肾阳。 对于经常手脚冰凉的人,可以在水中加入一小把艾叶或生姜片,艾叶的温经效果能帮助驱散关节寒气。 高血压患者需特别注意:水位不宜超过脚踝,以免血液循环过快引发头晕。

晒太阳的黄金1小时

老年人爱晒太阳不是没有道理的,面对太阳晒脸可不算高明。 中医讲究“背为阳,腹为阴”,脊柱位置的督脉是人体阳气之海,冬季正午11点到下午1点间,背对阳光晒15-20分钟,能温通督脉,效果堪比艾灸。

现代研究证实,冬季阳光中的中波紫外线能促进人体合成维生素D,而维生素D水平与免疫细胞活性直接相关。 北京疾控中心数据表明,规律日晒的人群冬季上呼吸道感染风险降低40%。 不过要避开大风天气,最好在室内靠窗处进行,晒到感觉肩背温热即可,过度暴晒反而会伤阴。

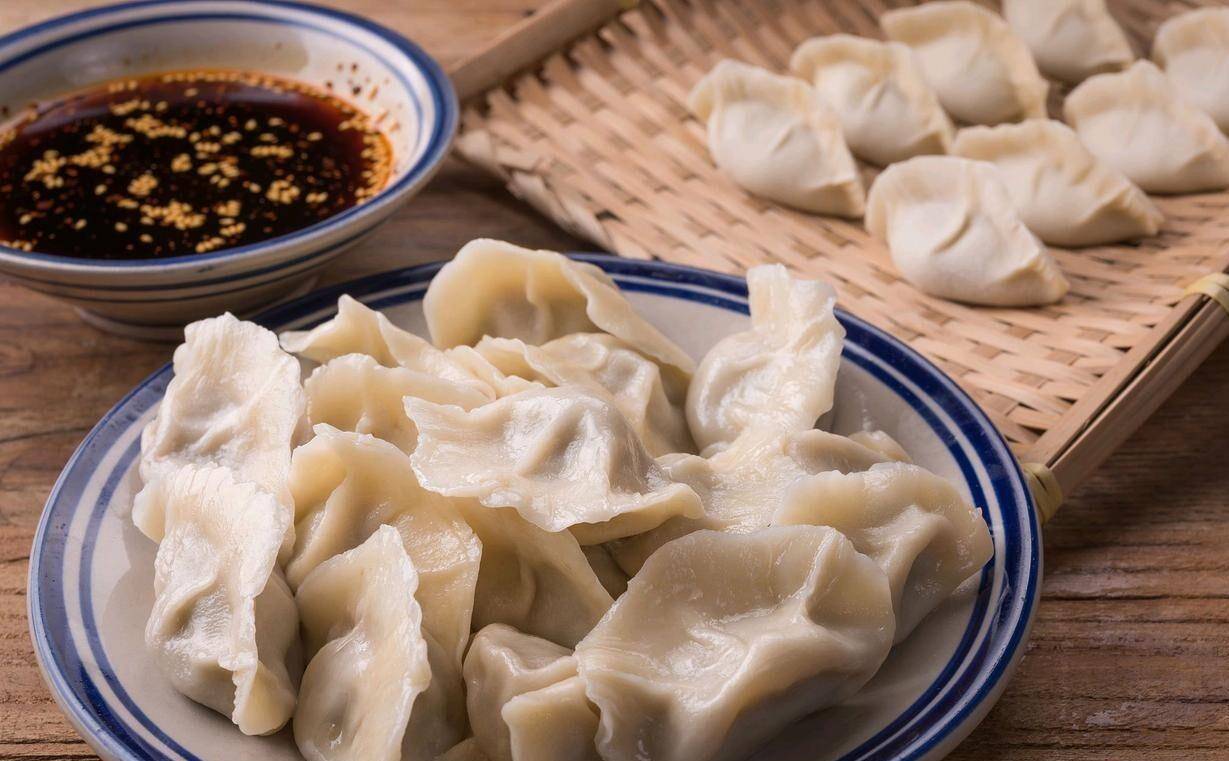

南北进补差异

立冬进补绝非千篇一律。 北方气候干冷,适合温补的羊肉、牛肉,暖气房内容易内生燥热,需搭配白萝卜或白菜平衡;南方地区虽然入冬,气温仍偏高,若盲目跟风吃羊肉锅,可能出现口腔溃疡、便秘等“上火”症状,更适合用鸭肉、鱼肉平补。

对于常熬夜的年轻人,核桃苁蓉粥比大鱼大肉更合适:核桃6颗、肉苁蓉6克、大米适量熬粥,能补肾精而不腻滞。 血糖偏高的人群,可以把红枣芝麻粥里的冰糖换成枸杞,既保甜味又稳血糖。 需注意,感冒发烧或舌苔厚腻时切忌进补,否则会“闭门留寇”,加重病情。

保暖的重灾区

很多人裹成粽子仍觉得冷,问题往往出在关键部位漏风。 颈部有大椎穴,受寒后寒气直侵督脉;腰部为带脉所行,肾俞穴在此区域,冷风一吹就容易腰膝酸软。 建议穿立领衣物,佩戴羊毛围巾,睡前用掌心搓热后紧贴腰眼处按摩50次,直到局部发热发酸。

脚部保暖更是重中之重。 冬季地面寒气会通过脚底涌泉穴上行,导致全身发冷。 除了穿加绒袜,还可以试试“生姜足贴”:睡前切两片老姜贴在脚心,穿上薄袜固定,姜的辛温之气能彻夜温通经络。 若已出现冻疮切忌直接烤火,要用雪水渐融法,从室外抓一把雪轻轻搓揉患处,逐步恢复血液循环。

少焦虑多“发呆”

冬季万物凋零带来的抑郁情绪,不能只靠饮食调节。 中医认为“肾主恐”,过度焦虑会耗伤肾精,而每天留出15分钟纯粹发呆的时间,是高效的养藏。 上海中医药大学研究发现,坚持正念冥想的中老年人,冬季血压波动幅度比普通人群小约20%。

不妨把晚间娱乐换成书法练习或八段锦,特别是“双手托天理三焦”动作,能直接拉伸带脉,缓解冬季常见的腹部赘肉堆积。 若实在烦躁,可以含一枚乌梅在舌下,酸甘化阴的口感能平息虚火。