人有没有糖尿病,看睡眠就知?医生:糖尿病人,睡眠多有3表现

晚上十点,53岁的李大妈像往常一样,刷着手机,翻着家族群信息。最近家里流行讨论健康话题,她的表妹刚刚被医生诊断为糖尿病。

奇怪的是,表妹说自己最早察觉到身体“不对劲”,竟然是因为每天晚上多梦易醒,凌晨常常醒来再也睡不着。

李大妈听后心里也咯噔一下,自己这几个月也同样睡得断断续续,偶尔还一身虚汗、口渴。这种小小的“异常”到底是不是糖尿病的信号?还是说,睡不好只是普通的“更年期”或心烦?

或许很多人都曾有过类似困扰:“难道糖尿病除了血糖高,还会影响睡眠?它具体表现在哪里?”如果你也有过这样的疑惑,那这篇文章可能会刷新你的认知。

医生表示,糖尿病确实对睡眠有一定影响,尤其有三种睡眠表现,值得特别关注。

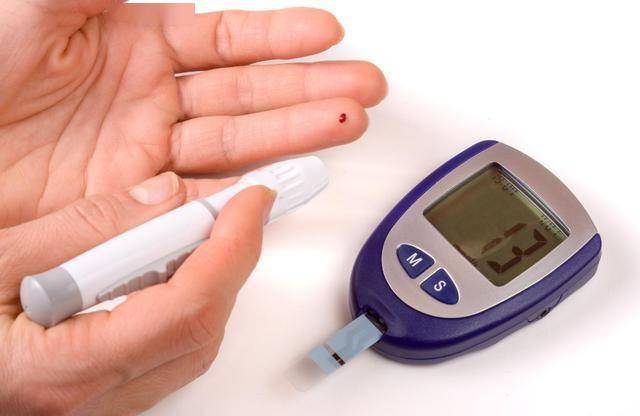

到底是哪些细节容易被我们忽略?你身体里的小信号,可能比血糖仪还“诚实”。

那么,人到底有没有糖尿病,真的能从睡眠上看出来吗?或许你该仔细留意下今晚自己的睡眠表现。

糖尿病与睡眠:到底有什么关系?专家有话说

你或许觉得糖尿病只是血糖高,其实,它和睡眠质量息息相关。

北京协和医院内分泌科的一项调研结果显示,约有39.2%的2型糖尿病患者报告有不同程度的睡眠障碍,这些问题远不仅仅是晚上失眠这么简单。

糖尿病会影响体内胰岛素的分泌和使用,导致夜间血糖水平波动。而血糖的高低波动,很快就能反映在睡眠模式上。

比如血糖过高时,身体会加速排出多余葡萄糖,这就会让人夜间频繁起夜;又如高血糖造成渗透性利尿,容易引起夜间口渴、出汗。

相反,血糖忽然降低时,人可能会突然冒冷汗、心悸甚至被惊醒。此外,高血糖还会损伤自主神经功能,使得大脑难以进入深睡阶段。

哈佛医学院睡眠医学中心研究也指出,糖尿病患者的深睡眠时长较正常人缩短约21.8%。

头疼的是,很多人认为睡不好与心事多、年纪大有关,却忽视了血糖问题背后对睡眠的直接冲击。

医生提醒:长期忽视这一信号,往往可能延误糖尿病的早期诊断和管理。

糖尿病人,睡眠常有这3种表现,早发现早干预

如果发现以下三种睡眠表现越来越频繁,建议引起重视。

夜间频繁起夜,入睡后易醒:

研究表明,糖尿病患者夜间起夜频率平均达2.4次/晚,明显高于非糖尿病人。这背后主因是高血糖导致身体不断排尿,而且容易“饮水-起夜”恶性循环。许多人还会在凌晨感到口干舌燥。

睡眠不深,多梦、易出现“惊醒”:

糖尿病影响自主神经系统,使得大脑难以进入深度睡眠,休息时间变短,睡眠阶段变浅。中华医学会睡眠学组数据显示,糖尿病患者深睡眠所占比例下降12.6%,同时报告“多梦伤神、醒后仍困倦”的概率高。

凌晨出虚汗或心慌、手抖:

其实这是夜间血糖波动“报警”信号,常见于血糖骤降,引发“低血糖反应”。据《中老年人血糖管理与营养干预研究综述》,30%以上的糖尿病人夜间有过类似经历。很多人当成“闹心、气血虚”,但是如果反复出现在凌晨2到4点之间,尤其要警惕。

医生建议,这3种睡眠情况如果持续出现,应及时监测空腹和夜间血糖,千万别掉以轻心。

自己该如何调整?医生的3个实用招数

好消息是,睡眠紊乱并不总是不可逆。对此,医生提出三大建议,帮助大家改善睡眠,同时为血糖管理加分。

睡觉前2小时内避免摄入高糖高碳水:

糖尿病患者夜间要格外注意血糖平稳,晚餐宜少量多样,主食建议摄入全谷物。哈佛医学院研究显示,晚餐食物结构调整后,夜间血糖波动幅度下降约18.7%,入睡时间缩短约12分钟。

规律作息,养成固定入睡和起床时间:

即使退休,规律生活能明显改善生物钟。每天固定时间睡觉起床,有助于身体养成周期感,大脑“预习”到休息,睡眠效率自然提升。《中国睡眠研究报告(2023)》指出,规律作息人群睡眠障碍报告率低16.2%。

床边常备“应急点心”,警惕低血糖夜惊:

很多糖尿病人夜间因低血糖易“惊醒出汗”。医生建议睡前适量摄入蛋白质(如无糖酸奶/一小把坚果),有助于稳定夜间血糖。万一夜间突然感到心慌、冒汗,可以立刻补充一口葡萄糖片或含糖食物,切忌拖延。

本文为健康知识科普,结合权威资料和个人观点撰写,部分情节为方便表达和阅读理解进行了适当虚构与润色,内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。收藏以备不时之需,转发给你关心的人!

参考资料:

《中华医学会糖尿病分会临床指南》

《中国居民膳食指南(2022)解读》

《中国睡眠研究报告(2023)》

《哈佛医学院睡眠健康专项调查》

《北京协和医院内分泌科临床指南》

上一篇:塔云山仙山