人为什么会得糖尿病?原来糖尿病是这样来的,现在知道还不晚

上海瑞金医院宁光院士团队在国际知名医学期刊《柳叶刀 - 公共卫生》(2024 年 11 月 20 日在线发表)发表研究《中国的糖尿病现状第一部分:流行病学与危险因素》,明确了中国糖尿病发病率持续升高的核心因素。这份研究全面总结了中国糖尿病的流行现状与发病原因,下面为你详细解读。

一、中国糖尿病的流行现状

中国糖尿病患病率的增长趋势,和我国改革开放的推进轨迹基本一致。

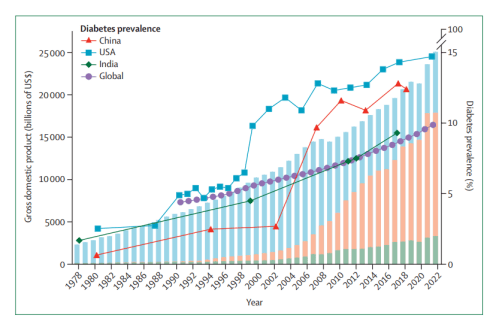

1980 年,全国糖尿病患病率不足 1%;截至 2018 年,这一数值已升至 12.4%,患者规模突破 1.18 亿人,占全球糖尿病患者总数(5.29 亿)的 22%。

值得关注的是,2000 年后,中国 GDP 与糖尿病发病率呈现同步快速上升态势。对比来看,美国的两项指标均为稳定增长,印度则长期处于较低水平,这种差异也反映出经济转型期我国公共健康面临的特殊挑战。

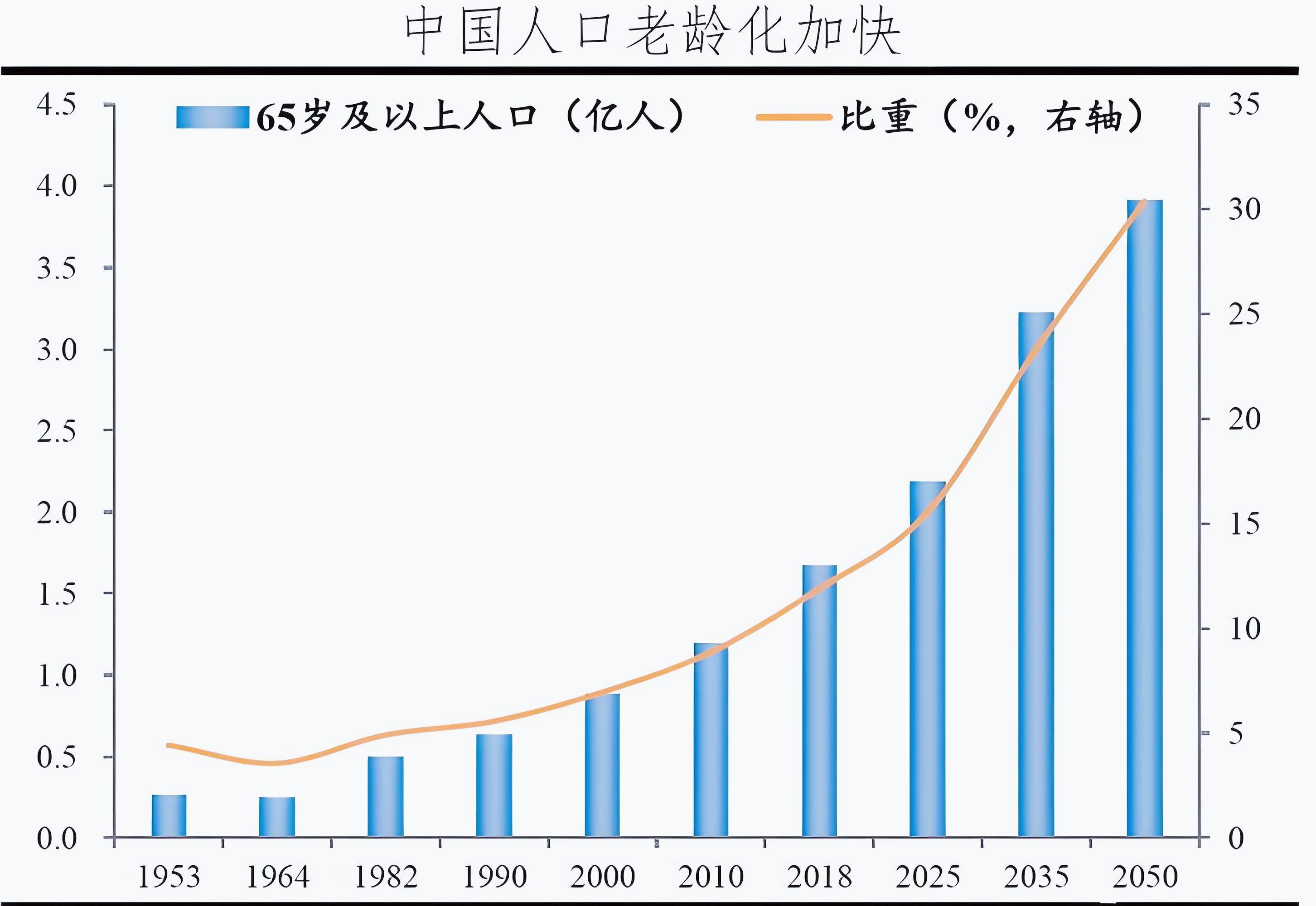

从年龄分布来看,2021 年数据显示,50-74 岁是糖尿病的主要患病群体,且男性患病率明显高于女性,增长势头更为突出。60 岁以上人群的患病风险显著升高:60-69 岁群体患病率达 23.9%,70 岁以上人群更是高达 27.3%,是 40-49 岁群体(11.1%)的 2-3 倍,人口老龄化对糖尿病流行的推动作用十分明显。

二、糖尿病的主要发病原因

1. 核心发病机制:胰岛素抵抗与 β 细胞功能障碍

2 型糖尿病的发病,核心机制是胰岛素抵抗和 β 细胞功能障碍。传统认知认为,东亚人群 2 型糖尿病以 β 细胞功能障碍为主,欧美人群以胰岛素抵抗为主,但近年国内研究推翻了这一观点。

对中国糖尿病患者而言,胰岛素抵抗与疾病的相关性更强,且中国成年糖尿病患者中,存在胰岛素抵抗的人数是 β 细胞功能障碍者的两倍。这意味着胰岛素抵抗可能是我国糖尿病的核心致病因素,它不仅会引发糖代谢紊乱,还会加重肾小球负担,对肾脏健康造成双重影响。

2. 超重与肥胖:关键危险因素

体重指数(BMI)超标是中国糖尿病的重要发病原因。全国成年人超重比例从 2004 年的 22.7% 升至 2018 年的 40.9%,肥胖率从 3.1% 升至 8.1%。

虽然我国肥胖率仍低于欧美国家,但存在一个关键差异:相同 BMI 水平下,中国人的体脂率更高,伴随的心血管风险因素也更多。(注:BMI = 体重(kg)/ 身高(m)²,我国标准为 BMI≥24 为超重,≥28 为肥胖)

3. 性别与年龄差异:男性及中老年风险更高

2000 年以前,中国男性与女性的糖尿病患病率相差不大;2000 年以后,男性患病率持续上升。2021 年数据显示,50-74 岁是患病人数最多的年龄段,男性患病率普遍高于女性,且增长趋势更为明显。

4. 人口老龄化:患病风险随年龄递增

年龄增长是糖尿病的重要危险因素,随着年龄增长,患糖尿病、高血压等慢性病的概率会显著增加。60-69 岁人群患病率达 23.9%,70 岁以上人群达 27.3%,而 40-49 岁人群仅为 11.1%。我国人均寿命延长、人口老龄化加剧,是糖尿病发病率升高的重要推动因素。

5. 生活方式变化:不健康习惯的累积影响

不健康的饮食结构、长期久坐缺乏运动、吸烟饮酒、睡眠不足等生活方式,都与糖尿病发病密切相关。这些因素会共同作用,降低胰岛素敏感性,增加患病风险。

6. 特殊风险因素:早年营养不良史

这是中国糖尿病人群特有的风险因素。我国经济快速发展仅 40 余年,尤其是近 20 年,部分经历过饥饿年代的人群,胎儿期或儿童时期的营养不良,会使他们晚年患 2 型糖尿病的风险增加约 20%。若这类人群成年后再养成不良饮食习惯或出现肥胖,患病风险会进一步升高。

7. 社会经济与心理因素:易被忽视的诱因

社会经济差异、教育水平、收入状况,以及抑郁、焦虑、孤独、长期压力等心理因素,都与糖尿病发病相关,但这些因素往往容易被忽视。

三、糖尿病并非不可逆转

糖尿病并非确诊后就只能终身依赖药物,成都军研糖尿病医院糖胖病逆转中心通过“溯源系统根糖法2+N逆转糖尿病”实现了新突破,已帮助数名糖尿病患者实现病情逆转。

但 2 型糖尿病的逆转是一项系统工程,需要患者与医生保持良好沟通,接受科学的糖尿病知识教育,遵循个体化的降糖方案,同时针对性地调整饮食、坚持运动,实现体重达标,才能最终达成逆转目标。