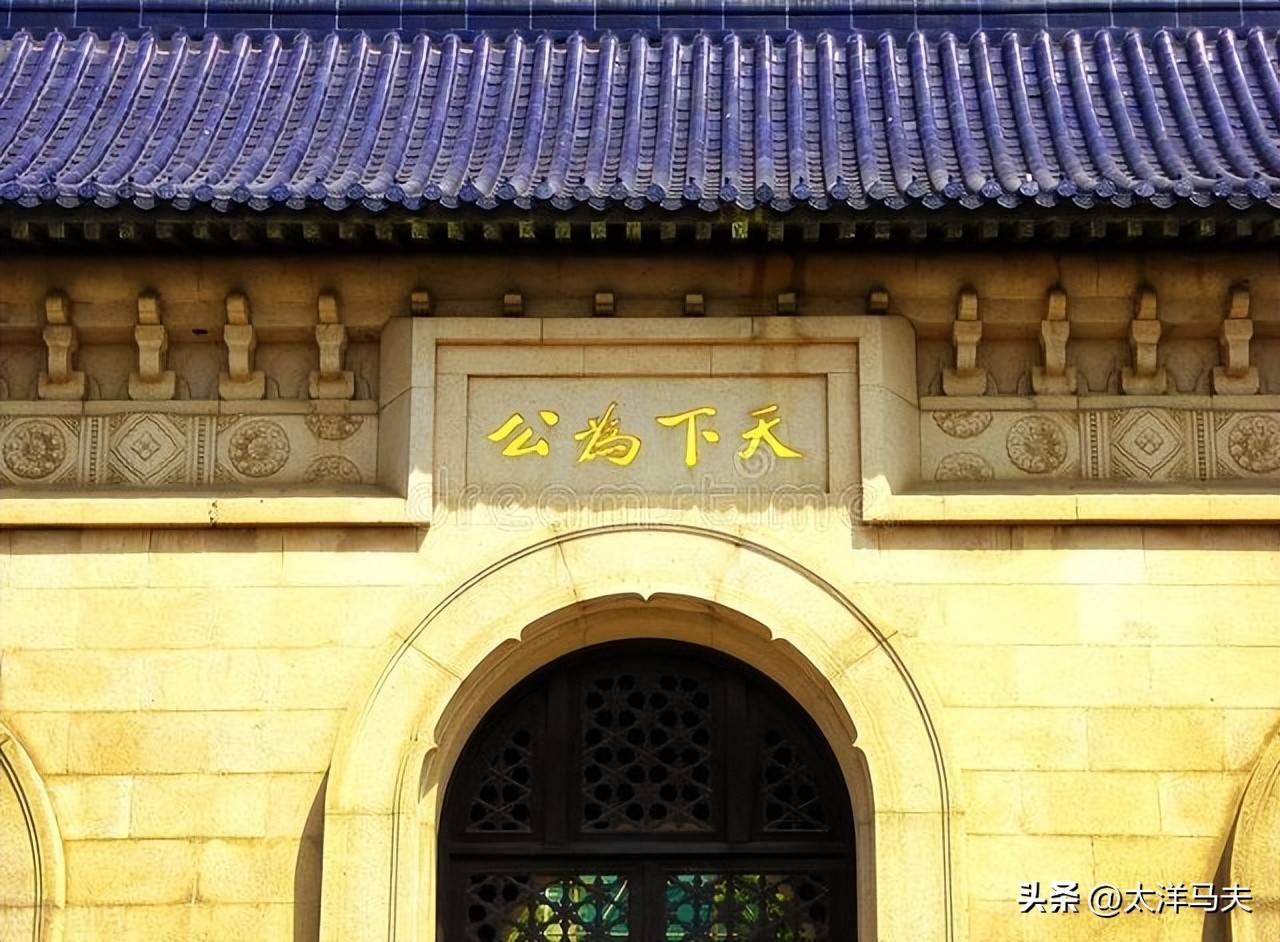

原创 国民党之罪:中山陵“中国国民党葬总理孙先生于此”,到底如何念

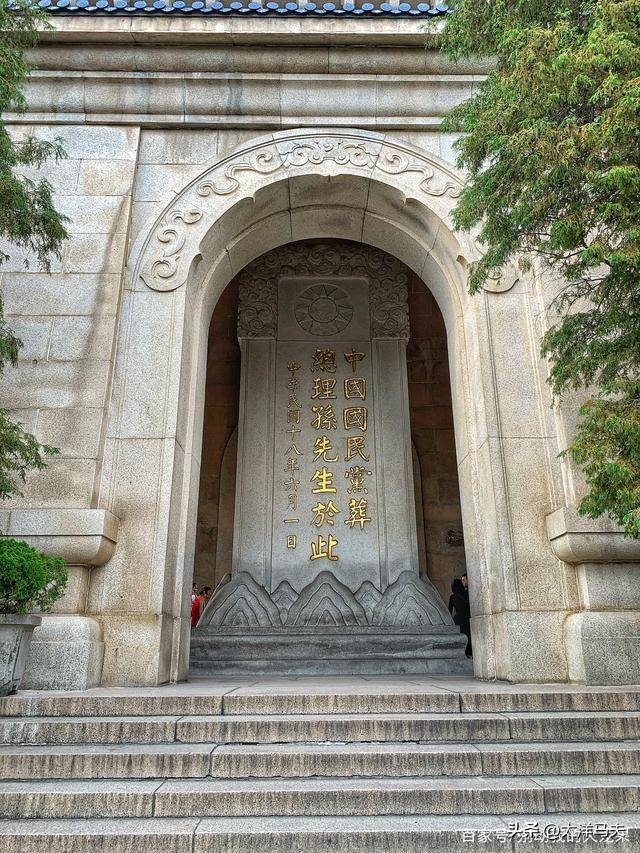

南京的中山陵矗立着一块庄严的石碑,上面刻着一行文字:中国国民党葬总理孙先生于此。这块石碑十分显眼,高大且醒目,走近一眼便能看到这行字。然而,最近网上有人提出对这块碑文的新解读,称其应当读作:中国国民——党葬——总理孙先生于此。这种解读引发了不少争议,我个人认为,这种说法并不准确,我们接下来从几个方面来分析,大家一定会明白为什么。

首先,孙中山在国民党内的职务是“总理”,而他的国家职务是中华民国的临时大总统,后来又担任过铁路总督办。这两者存在明显的区别。碑文中明确指出孙中山的职务为“总理”,这表明他是在国民党内的职务上被葬,而不是基于他担任中华民国总统的身份。若真按“党葬”来理解,这种读法显得格格不入,甚至不合情理,因为那时国民党不过是一个党派,它的重要性远远不及政府。倘若将其解读为“党葬”,不仅显得空洞且缺乏权威感,反而让人觉得这是一种不规范、不体面的表述。

此外,解读为“党葬”可能给人一种错误的印象,认为孙中山没有获得国葬待遇,而仅仅是一个党派的葬礼。这样一来,便暴露出当时国民党内部的不和与权力斗争。孙中山去世后,国民党内的争权夺利与分裂情形明显,对他的葬礼也未能统一意见,这些都能从“党葬”的字眼中一窥究竟。事实上,若将其解释为“国葬”,更符合历史的真实,因为当时北洋政府提出要为孙中山举行国葬,虽然最终权力争斗让这一计划发生了变化。

接着,我们必须认识到,当时的中华民国政权实际上掌握在北洋政府手中,尤其是段祺瑞执政府。这个政府本来已经计划按照国家名义进行“国葬”,为孙中山这个先总理进行国葬仪式。然而,国民党却与政府发生了争执,试图通过争夺葬礼的主导权,企图以党派名义为孙中山举行葬礼。由于当时国民党并未合法执政,这种行为显得不合适,也令整个葬礼失去了国家的正式规格。

段祺瑞政府虽然掌握国家大权,但其处理方式相对宽容,并最终将葬礼的主导权交给了国民党。尽管如此,国民党并未能够以“国葬”的高规格完成这一任务。最终,他们只能以“党葬”来进行,但这种形式实在不合适,也给人留下了许多疑问。国民党实际上只是通过自我标榜来提升自己的历史地位,但这一做法反而引发了许多不满。

从历史角度看,国民党与北洋政府之间的斗争,为了孙中山的葬礼而争执不休,反映了当时国民党内部的混乱和无序。在这种情况下,国民党采取了不合情理的做法,即试图通过“党葬”来抬高自己的身份。与此相对比,中华民国的真正执政者——北洋政府,显得更加宽容与大度。这种局面从某种程度上也预示了国民党日后败退的命运。

最后,正如历史所证明的那样,国民党最终未能为孙中山完成一个正式的国葬,反而让整个葬礼变得支离破碎,缺乏应有的庄严感。如今我们回顾这一事件,不禁觉得,这种“党葬”的解读,实在是对历史的亵渎,无法代表孙中山先生的真正地位。

因此,今天我们应当坚决否定“党葬”这种不合适的解读。正确的读法应该是“中国国民党葬总理孙文于此”,这才符合历史的真实,符合孙中山的历史地位。

下一篇:浙江上虞有什么好玩的地方