原创 血糖偏高的人,饭后多有3种表现,若你没有,说明血糖控制的不错

六旬老人饭后秒睡?诊室里的血糖警报:当午餐变成“健康杀手”

霜降过后的清晨,62 岁的刘建国大爷裹着厚外套站在厨房,盯着锅里的白米饭犹豫了几秒,最终又往碗里添了两大勺。自从入秋以来,他总感觉胃里像有个无底洞,每顿饭都要吃掉平时两倍的主食,老伴儿唠叨了多次“糖尿病不能吃太多碳水”,他却总以“天冷要囤能量”为由搪塞。直到上周三午饭后,他坐在沙发上看报纸时突然栽头睡着,手里的茶杯摔在地上碎成两半,才惊觉事情不对劲。

一、餐桌上的“甜蜜陷阱”:主食失控引发的连锁反应

在市第一医院的内分泌诊室,刘大爷看着血糖仪屏幕上的“12.0mmol/L”直皱眉 —— 这个数值比他平时空腹血糖高出近一倍。主任医师陈丽芳推了推眼镜:“您最近是不是总觉得饭后困得睁不开眼?这不是普通的春困秋乏,是血糖在给您拉警报呢。”

1. 细胞“饿肚子”的真相

陈主任翻开解剖图谱,指着胰腺部位解释:“您吃进去的米饭在肠道里快速分解成葡萄糖,血糖像坐了火箭一样飙升。但您的胰岛素分泌跟不上,或者细胞对胰岛素不敏感,葡萄糖就像被挡在细胞门外的快递,进不了门。”她用激光笔指着大脑图示,“大脑得不到足够的能量,就会发送『紧急睡眠』信号,这就是为什么您饭后会突然犯困。”

2. 血管里的“甜蜜腐蚀”

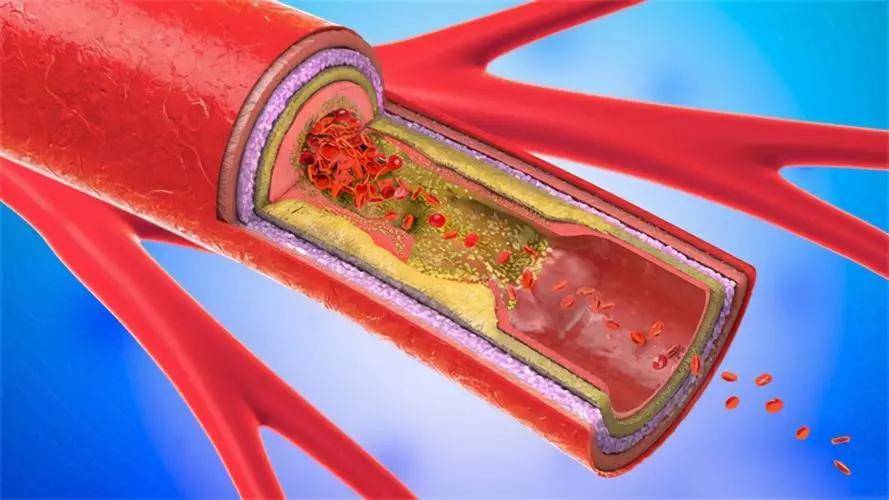

在血管病理实验室,陈主任展示了一张显微照片:正常血管内皮细胞排列整齐如砖墙,而高血糖患者的血管内皮布满“弹坑”般的损伤。“就像酸性物质腐蚀金属,”她转动显微镜旋钮,“长期高血糖会让血管壁变得千疮百孔,胆固醇、血小板趁机黏附上去,形成动脉斑块。您上个月体检报告里的颈动脉斑块,就是这么来的。”

二、饭后三盏“警示灯”:身体发出的血糖危机信号

在医院的健康教育室,陈主任播放了一段动画,详细拆解了高血糖人群饭后的生理变化:

1. 眼皮打架的“能量饥荒”

画面中,吃完午饭的细胞们举着“饿”字标语在血管外抗议。“虽然血液里糖分泛滥,细胞却在挨饿,”配音解释道,“胰岛素抵抗就像一道铁门,把葡萄糖堵在血管里,细胞只能靠分解脂肪供能,产生的酮体还会让人昏昏欲睡。”刘大爷想起自己最近总感觉身体发沉,原来细胞早已陷入“内耗”。

2. 喉咙冒火的“渗透压战争”

动画里的肾小球像忙碌的筛子,不断过滤着高糖血液。当血糖超过 10mmol/L,多余的葡萄糖就会“拖家带口”把水分拽进尿液 —— 这就是医学上的“渗透性利尿”。“您每天喝 8 杯水还觉得口干,”陈主任递过一张尿液分析报告,“看这尿糖 4 ,相当于每天随尿液排出 200 克糖,比喝 3 瓶可乐还甜。”

3. 厕所蹲守的“代谢雪崩”

在卫生间场景里,动画人物频繁起夜的背影让人印象深刻。陈主任指出,健康人每天尿量约 1.5 升,而高血糖患者可达 3-4 升。“肾脏就像过度工作的水泵,”她敲了敲桌子,“长期超负荷运转会导致肾小球硬化,10 年后 30% 的糖尿病患者会发展成尿毒症。”刘大爷想起邻居老王每周三次透析的场景,后背不禁发凉。

三、从“主食依赖”到“血糖管家”:餐桌上的逆袭之路

在医院营养科,营养师林悦为刘大爷量身定制了“抗糖三餐”,并附赠一本《餐盘革命手册》:

1. 早餐:蛋白质“护城河”

“抛弃白粥油条,试试这个组合,”林悦展示早餐食谱:1 个水煮蛋、1 盒 200ml 无糖酸奶、半根玉米。“蛋白质能延缓胃排空速度,”她用食物模型演示,“就像在肠道里放了块『刹车石』,让葡萄糖缓慢释放,避免血糖坐过山车。”刘大爷尝了口蒸南瓜代替的主食,发现竟比白粥更香甜。

2. 午餐:“彩虹餐盘”法则

午餐盒里的内容让刘大爷眼前一亮:糙米饭占 1/4,清蒸鲈鱼和炒鸡胸肉占 1/4,清炒西兰花、胡萝卜、紫甘蓝占 1/2。“红黄绿紫白,颜色越丰富,膳食纤维和抗氧化剂越多,”林悦用筷子指点,“西兰花里的铬元素能增强胰岛素活性,就像给细胞的『葡萄糖大门』上了润滑油。”

3. 晚餐:“先菜后肉”战术

晚餐桌上,林悦先递上一碗菌菇豆腐汤,再上杂粮饭和白灼虾。“先吃蔬菜和汤,垫垫肚子再吃主食,”她解释道,“就像给食欲装了个『减速带』,能减少 30% 的碳水摄入。您看这道凉拌菠菜,里面的镁元素能帮助葡萄糖进入细胞,相当于给胰岛素找了个『助手』。”

四、“饭后黄金 1 小时”:从“躺平”到“微动”的逆转关键

在医院的康复花园,运动治疗师王凯带着刘大爷进行“餐后轻运动”教学:

1. 15 分钟“消糖散步”

“吃完午饭别立刻坐下,”王凯示范正确姿势:抬头挺胸,手臂自然摆动,步幅约 60 厘米。“每分钟走 100 步,持续 15 分钟,能消耗 30 大卡热量,相当于燃烧了 10 克葡萄糖。”刘大爷跟着走了两圈,感觉胃里的食物不再像块石头沉甸甸地压着。

2. 靠墙静蹲“肌肉充电”

在康复训练室,王凯指导刘大爷背靠墙壁缓缓下蹲,膝盖不超过脚尖,大腿与地面平行。“保持这个姿势 30 秒,”他用手机计时,“股四头肌每收缩一次,能多吸收 5% 的葡萄糖,就像给肌肉装了台『降糖泵』。”起初刘大爷只能坚持 15 秒,两周后已能轻松维持 1 分钟。

3. 穴位按摩“代谢激活”

每晚睡前,刘大爷都会用按摩棒按压足三里穴。“这里是胃经的『能量枢纽』,”王凯展示穴位图,“每次按揉 5 分钟,能促进胃肠蠕动,还能调节胰岛素分泌。”配合着足底的涌泉穴按摩,他发现夜里起夜次数从 3 次减少到 1 次。

五、血糖管理的“生活微积分”:细节里的健康哲学

三个月后的复诊日,刘大爷的空腹血糖降到 6.8mmol/L,饭后嗜睡的症状彻底消失。陈主任看着最新的糖化血红蛋白报告(6.2%)点头:“这不是奇迹,是你每天餐桌上的克制、散步时的坚持、穴位按摩的耐心,一点点攒出来的健康积分。”

走出医院时,刘大爷路过一家包子铺,闻着飘来的面香不再像从前那样馋得挪不动脚。他摸了摸口袋里的便携血糖仪,想起林悦营养师说过的话:“血糖管理不是苦行僧式的自律,而是学会和食物对话,听懂身体的信号。”

在这个碳水化合物过剩的时代,我们的每一餐都在为未来的健康投票。刘大爷的故事提醒我们:当餐桌上的白米饭变成五彩斑斓的蔬菜,当饭后的沙发躺变成花园漫步,那些看似微小的改变,正在悄然改写着血糖的轨迹。而真正的健康智慧,从来都藏在日复一日的生活细节里 —— 就像春种秋收,你播下的每一份用心,都会在时光里结出甜美的果实。

本内容为故事类医疗健康科普文章,文中除了健康科普内容所出现的任何人名、地名、事件均为艺术加工,并非有意冒犯或贬低任何个人、团体或组织。如有雷同,纯属巧合,请理性阅读。

上一篇:这两场推介会,湖南又“圈粉”了

下一篇:从三家景区看“中国游”如何圈粉