3岁前很不同!有关大脑发育与认知、社会性发展,教师要知道哪些?

本刊封面图片来源:幼儿园托班环境创设系列视频之室内外连通营造丰富的活动空间墙壁最少化

0-3岁婴幼儿的大脑发育与认知、语言与社会性发展有哪些特点?研究证据对于一线保育人员和父母具有哪些启示?

2020年至今,上海连续⼏年将“学龄前⼉童善育⼯程”纳⼊民⼼⼯程,“科学育⼉指导”作为该项民⼼⼯程的重要内容之⼀,面向一线指导人员开展培训,以拓展视野,掌握科学育儿指导的方法。

科学育儿

指导

在中,华东师范大学脑科学与教育创新研究院副院长、心理与认知科学学院教授蔡清阐释了有关婴幼儿大脑及行为发育的必知要点,本文摘编自培训内容。

蔡

清

“

丰富外部刺激

促进大脑发育

”

华东师范大学脑科学与教育创新研究院副院长、心理与认知科学学院教授

01

婴幼儿大脑发育

刚出生的婴儿大脑重量约为300-350克,只有成年人的25%;3岁时会增至1300-1400克,相当于成人的80%左右。也即大脑在0-3岁期间“飞速”地长了4倍,而到6岁左右就和成人的大脑差不多大了。

随着大脑的生长发育,认知能力也开始慢慢地发展,婴幼儿会积极地寻找刺激,对新事物变得熟悉。

除了尺寸增长,大脑的各个部分之间也在建立连接,任何时候大脑都像一个网络一样在工作。

成人在做的每一件事情,无论在幼儿园还是家中,都在给予刺激,养育的方式会决定孩子大脑的各个部分之间是怎么连接、怎么反应的。

02

执行功能的发展

成人可能会观察到,对着1岁以前的婴幼儿说了几遍也不见有反应;而接近1岁时,好像开始理解和记住了一些简单的话。

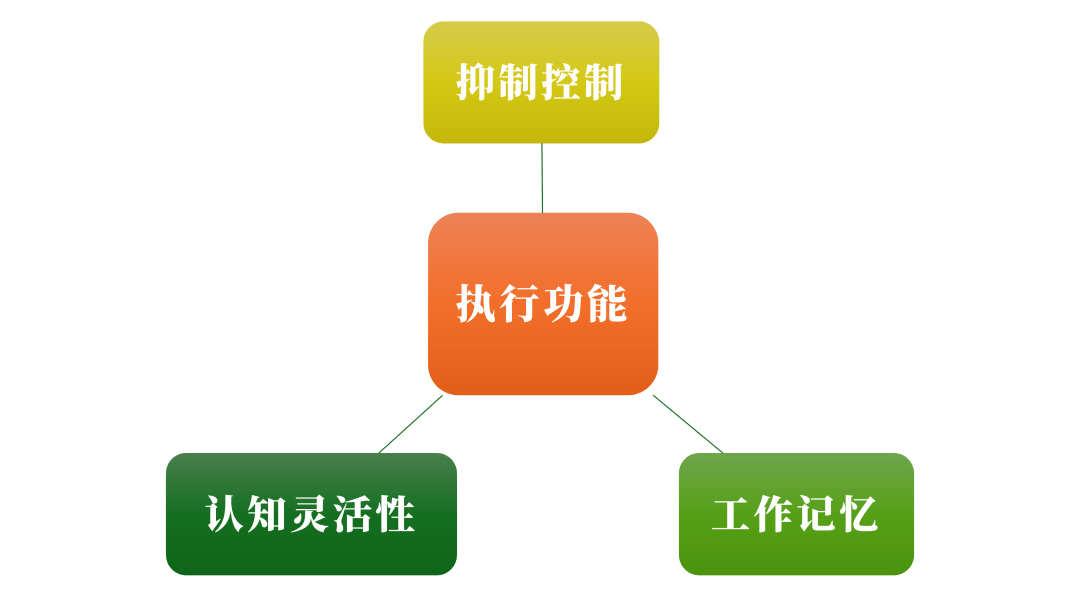

要能记住一些话,要能忍住不分心、要能忍住不打人、要能在不同的任务间切换,都涉及执行功能。

执行功能(executive function)是指为了实现某项特定的目标而将不同的认知过程灵活地进行整合并协同操作的能力,它并非单一的功能,而是包含了多个维度:抑制控制、工作记忆、认知灵活性。

1岁以前,执行功能已经开始慢慢发展,直到青春期为止。

1

半岁左右,婴幼儿开始具备一定的工作记忆能力。

2

1岁左右,大部分孩子有了相当不错的工作记忆能力。

3

1岁半左右,工作记忆进一步发展,开始具备最早的抑制控制能力。

4

2岁左右,工作记忆、抑制控制和认知灵活性进一步发展。

对于0-6岁的儿童,执行功能尚在发展中,因此,儿童的注意力很容易被分散,也难以在认知和行为上控制自己以及在不同的任务间进行灵活地转换。

要能控制自己有赖于大脑的发育,年龄的增长带来大脑的发育,但同时还应注意个体差异。

从大脑的前额叶到前扣带皮层、海马体的整个的系统都与执行功能相关。

大脑的前额叶被称作“司令官”,就起着控制的功能,而前额叶的发展持续到16岁左右,甚至有新的研究指出要发展到30多岁。研究发现前额叶受损的人在语言、决策方面会出现问题,也会难以控制脾气。

此外,执行功能也和海马体有非常大的关系,海马体影响着记忆和情绪。

简言之,执行功能从婴幼儿期开始就在发展,未来更加高级的执行功能,包括:推理、规划、解决问题的能力等都是基于早期的发展。

而整个过程中成人的参与是很重要的,首要的是避免干扰。

比如

孩子本来在非常高兴地玩一个东西,而家长/教师时不时插入询问“要不要吃点东西”,很容易破坏注意力的维持和抑制控制。

执行功能不仅仅关乎认知能力,对于一个人的社交沟通、品格道德的发展也是非常重要的。

03

语言发展

0-2岁是语言能力迅速发展的阶段,大部分婴幼儿到1岁半时语言能力已经有了初步的发展,到2岁时,部分幼儿已经会讲一些简单的话。同时,也有一部分幼儿的语言发展相对迟缓。

养育环境对幼儿的发展也起着重要的作用,比如低龄/混龄班级里若师生比不够,可能会使低龄的儿童不能获得充分、有效的输入;又比如有的家庭中孩子看电视的时间过长,缺少了与人面对面的互动,都会影响语言的发展。

有研究证实,在童年早期,须在一个真实的社交沟通情境中,真人面对面的输入才能促进语言的发展,听录音和看电视并不能带来进步。

此外,幼儿的思维和想象力也在不断发展。有的孩子到2岁时会因为怕黑而不敢去厕所,认为会有“妖怪”,这时,成人可以追随孩子的想象作出假扮和回应,比如拿一个瓶子假装喷走“妖怪”。

也是在2岁前后的一段时间,幼儿喜欢有规律的作息和日常活动,突然的转换会使幼儿感到被打乱而产生不悦的情绪。

03

社会性发展

在幼儿阶段,社会性能力的发展也是至关重要的,而且很早就发展出来了。

而小婴儿在出生后的一两个月里就可以对一张人脸进行三维建模,这一能力其实是特别不容易的。

婴儿从注视照护者的脸、游戏互动中渐渐发展起整个的社会脑。大脑的杏仁核影响着情绪,而前额叶作为理智的部分就得管着杏仁核,取得微妙的平衡,而有时这种平衡会被打破,比如在青春期、生理期,身体的激素水平不稳定时、肚子饿时,人会容易生气。

在社会性发展中有一个著名的理论叫“战或逃反应”,就是说当碰到危机事件的时候,人会作出战或逃的反应。对于婴幼儿来说,感到害怕时杏仁核就激活了,而前额叶却还没有发展得很好,二者之间难以达成平衡,也就是说难以用理智去管住原始天生的杏仁核反应。

一些研究认为在童年早期,安全依恋起着关键性的作用,使得杏仁核和前额叶之间达到平衡。而另一些研究则持反对意见,认为不完全如此,并不仅仅是两者之间达到了平衡,而是本身就让人觉得更少受到威胁了。

照护者和孩子之间的互动对大脑发展特别是其中和情感、社会性有关的部分非常重要。孩子在与照护者的互动中不光是在模仿,大脑会形成一个高度的同步,对情感与社会性的发展产生影响。

除了杏仁核以外,心理理论的共情和镜像神经元(也就是能不能理解他人的意图)都是社会性发展的重要组成。

在婴幼儿时期,社会脑的发展和神经可塑性有着重要的关联。

此时,脑结构、功能都在快速发展,孩子和父母等主要照护者的互动在其中就起到了特别大的作用,使神经的连接长得更好,继而发展出应对社交情境的灵活性。

早期的社交互动或对后来整个人生中的社会认知发展都起到重要的作用。

04

联合注意

注意的机制可分为两种:一种叫自上而下的注意,一种叫自下而上的注意。

常有家长和教师评价孩子的注意力不好,有小鸟飞过或有人跑过都会被吸引,这就是自下而上的注意力。自己心中维持着想不受打扰,则是自上而下的注意力。

人们在打游戏时注意力很集中,常常是因为有一个设计精良的游戏使人有自上而下的注意力:需要关注不同任务,在主线、支线任务间切换、要规划,一旦完成还受到奖励。实际上,一些学习计划也应设计成类似的项目,使孩子有自上而下的注意力。

注意不光是一个人的注意,还有人和人之间的注意,也就是联合注意,也称为共同注意。

6个月左右的婴儿就慢慢发展出联合注意,比如:大部分婴儿在6个月时就能回应成人指向或看向的一瓶水,当成人说“宝宝你看那瓶水”,婴幼儿就会看过去。

又如:当成人给婴儿一个玩具,他会切换着看向玩具和成人,这时,他就开始理解成人想做什么,联合注意为理解他人的意图奠定了基础。

当婴幼儿与成人建立联合注意时,大脑的同步性就会变得更加接近,这时宜有更多面对面的交流,用手或目光指示关注目标。

早期,婴幼儿难以跟随成人作出注意力转换时,需要大人指着特定的事物讲给TA听才能理解。而随着联合注意能力的发展,婴幼儿开使能追随成人的注意,能够加工更多、更复杂的信息,慢慢地还会习得发起共同注意,使成人了解其意图。

当成人关注婴幼儿正在关注的事物,描述所见、所玩,这时的语言输入就是有效的。

成人在陪伴幼儿共读时,通过手指指示发起联合注意,由此产生的输入、模仿、反馈有益于语言发展。

一项使用眼动追踪仪开展的研究发现,如果成人能够积极地跟随孩子,孩子看哪里成人也看哪里,这时,孩子也会更好地维持注意力,如上文提及的,注意力的维持是执行功能的一方面,对于日后的学习与工作能力都是十分重要的。

其次,联合注意的建立也有益于更广泛的社会性认知。所谓换位思考,就是去理解他人的意图。当婴幼儿学着理解父母/老师为什么这么做时就在建立一个比较复杂的认知模型,而联合注意是这一切的基石。

有关研究发现,20个月左右时婴幼儿的联合注意能力好不好可以预测3岁多时的心理理论能力好不好。

05

心理理论能力

小婴儿很早便在发展心理理论能力了。

比如:两岁的孩子开始玩过家家游戏,会扮演爸爸妈妈做不同的事,要去想不在眼前的事物,推测他人的行为,这已经是相当不容易的能力。

心理理论能力是社会化发展的基石,因此,成人应充分提供互动机会,让孩子有机会观察、思考和理解他人的行为。

⏩ 共读时,通过手指指示与幼儿建立联合注意,对于两三岁的幼儿,帮助他们理解人物的内心世界。

⏩ 玩角色扮演游戏,让孩子在游戏中假扮不同的角色,推测其想法和行为。

两三岁是一个特别重要的阶段,自闭症儿童在行为上的差异会渐渐显现,尤其在社交沟通方面,因此,教师及时关注并与家长沟通很重要,可帮助家庭早发现、早干预。

06

睡眠与大脑

睡眠对大脑发育有着重要影响。

大脑中的海马体在睡眠时会把白天做的事情快速地放一遍,然后把有用的东西存到大脑皮层、前额叶去。其次,大脑中也有代谢废物,却没有淋巴系统,睡眠时脑脊液会随着的血管去冲刷大脑,起到类似淋巴的作用。也就是说,大脑中的代谢废物是在睡着的时候被带走的。

对儿童来说,身体的生长激素、免疫能力等都是在睡眠的时候调节的。

其次,从清醒到深睡再回到快速眼动的周期里,快速眼动以后那段时间非常重要,半梦半醒时大脑会把新学的知识和先前的知识经验联系在一起。儿童的快速眼动期比成人的所占比例更长,因为大脑需要更多把新学的和已有的进行整合的过程。

再次,睡眠可以调节情绪,最多的就是在睡眠的快速眼动期。

根据一份来自斯坦福大学的研究报告,从新生到2岁左右的婴幼儿,建议总的睡眠时间要达到十三四个小时。

通常在家中睡足可能十一二个小时,白天在幼儿园至少要有两个小时左右的睡眠时间。

中午这两小时睡眠对于婴幼儿大脑发育也是特别重要的。

早期睡眠有问题会影响记忆、语言、执行功能。研究发现,早产儿在大脑的整个功能网络上不如其他新生儿,但如果在出生后几年睡眠都非常好就可得到补偿。

07

依恋关系与情绪调节

幼儿两岁入托后,也将和教师建立依恋关系。

依恋是心理学家于1970年代提出的概念,可分为四种类型:

1

安全依恋:固定照护者不在时有些烦躁,但当其回来时很高兴。

2

回避性依恋:固定照护者回来时躲避或不理睬。

3

矛盾性依恋:虽然希望固定照护者回来,但当其回来后仍然焦虑。

4

紊乱型依恋:可能伴有自伤行为。

大约10年前的研究提出,当人感到焦虑、害怕的时候,安全依恋使大脑的前额叶和杏仁核之间取得平衡。

近年来的社会机械关系理论认为人的大脑在考虑或者要去处理事情的时候,需要自己的资源,也会需要社会的资源。当人在面临复杂挑战时,如果能获得社会资源的支撑,就可以减少自己承担的负担。

从神经生物学角度,依恋的过程其实是一个生物行为同步性,多巴胺和催产素合作了,照顾者和被照顾者都感到高兴,形成信任和依恋别人的关系。

大脑中的海马体与情绪和记忆都有关,研究发现,如果母亲处于抑郁中,就没有办法给孩子很好的社会支持,形成稳定的依恋,那么孩子到学龄期时海马体的体积也会有非常显著的区别。

要去关注、接纳幼儿的情感需求,支持他表达,让TA觉得父母和老师是可以相信和依赖的。

其次,成人也应首先照顾好自己,才有能力更好地照顾幼儿。