原创 汪精卫儿子2005年回国祭拜,看到父母跪像,含泪说了一段话

在汪精卫的历史中,他一直以投敌卖国的行为被贴上了“卖国贼”的标签。与日本人联合侵略中国的行径,早已让他在民众心中成为叛国的代名词。1944年,汪精卫因病去世于日本名古屋,他按自己的遗愿被埋葬在了中山陵附近。尽管汪的死并未让民众的愤怒平息,许多人认为这样的背叛者不应当葬在伟大的国父孙中山旁边。民众要求彻底铲除汪墓,蒋介石在社会压力下拆除了汪精卫的大墓,但汪精卫作为中国历史上的大汉奸,始终引发着民众的强烈反感。后来,有人在汪墓的原址附近,建立了两尊跪姿石像,以表达对汪精卫的痛恨和蔑视。

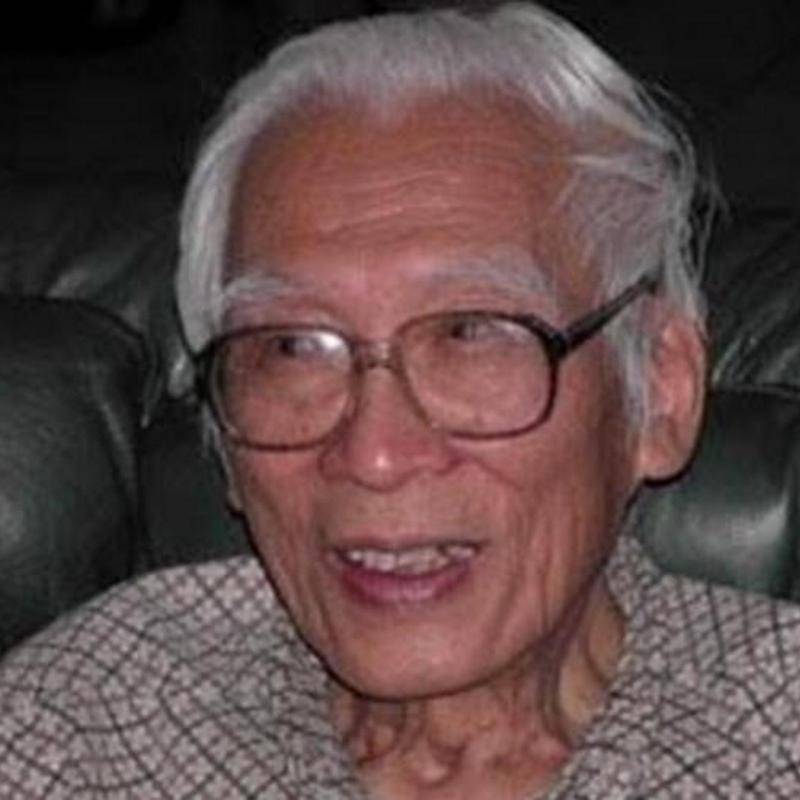

尽管汪精卫的叛国行为导致了他名声扫地,但他的子女们并未全然继承他的背叛。汪精卫的后代并没有因此受到太多牵连,且他们的生活各自都成材,健康长寿。虽然这些子女们没有参与父亲的背叛,但作为汪精卫的亲生子女,他们的内心依然难免受到父亲行为的影响。2005年,汪精卫的小儿子汪文悌回国祭拜先祖,看到父母的跪像时,他感到深深的痛苦,并且说出了一句令人深思的话。

汪精卫生于光绪九年,出身一个有着深厚传统文化背景的家庭。父亲是一名县里的幕僚,祖父曾中过举人,家庭受到儒家文化的熏陶。汪父为了功名利禄,不断参加科考,然而却屡试不中,只能在县里担任一个微薄的职务,过着捉襟见肘的生活。家境贫困,汪母常常为家中柴米油盐发愁,甚至有时不得不去向邻里借米,或者将家中的衣物变卖换粮。

汪精卫的少年生活充满了辛酸与不易。当他13岁时,父母先后去世,留下他孤身一人度过艰难岁月。此时,他的哥哥仍在幕府工作,年少的汪精卫便跟随兄长在幕府里帮忙,生活十分艰难,内心充满自卑和压抑。严苛的家庭教育和贫困的生活条件,让汪精卫的青春岁月充满了阴影,几乎没有快乐。然而,他却从不懈地努力学习,最终在光绪二十八年,在广州府的考试中考取了第一名,成为了秀才。这个成绩为他后来能够获得到日本留学的机会奠定了基础,然而,这也标志着他人生的新转折点。

在日本留学期间,汪精卫遇到了革命领袖孙中山。汪精卫受孙中山革命思想的深刻影响,决定加入革命,长期支持孙中山并参与了他的革命活动,甚至拒绝了官府为他提供的优渥翻译工作职位。从22岁到42岁的20年间,汪精卫始终紧跟在孙中山的身后,积极参与革命,尤其以其出色的文字功底担任了孙中山的笔杆子,负责起草各种文件和宣传资料。孙中山去世前的遗嘱,正是汪精卫亲自记录下来的。

然而,1927年,汪精卫与蒋介石一同背叛革命,参加了“分共”的行动,暗中捕杀革命党人,公然破坏了国共合作。在此后的岁月里,汪精卫的行为变得更加令人愤慨。1931年,汪精卫在广州成立了新国民政府,随后成为了南京国民政府的核心成员之一。1932年,面对日军的侵略,汪精卫屈服于日本压力,做出了屈辱的妥协,签订了一系列丧权辱国的条约。

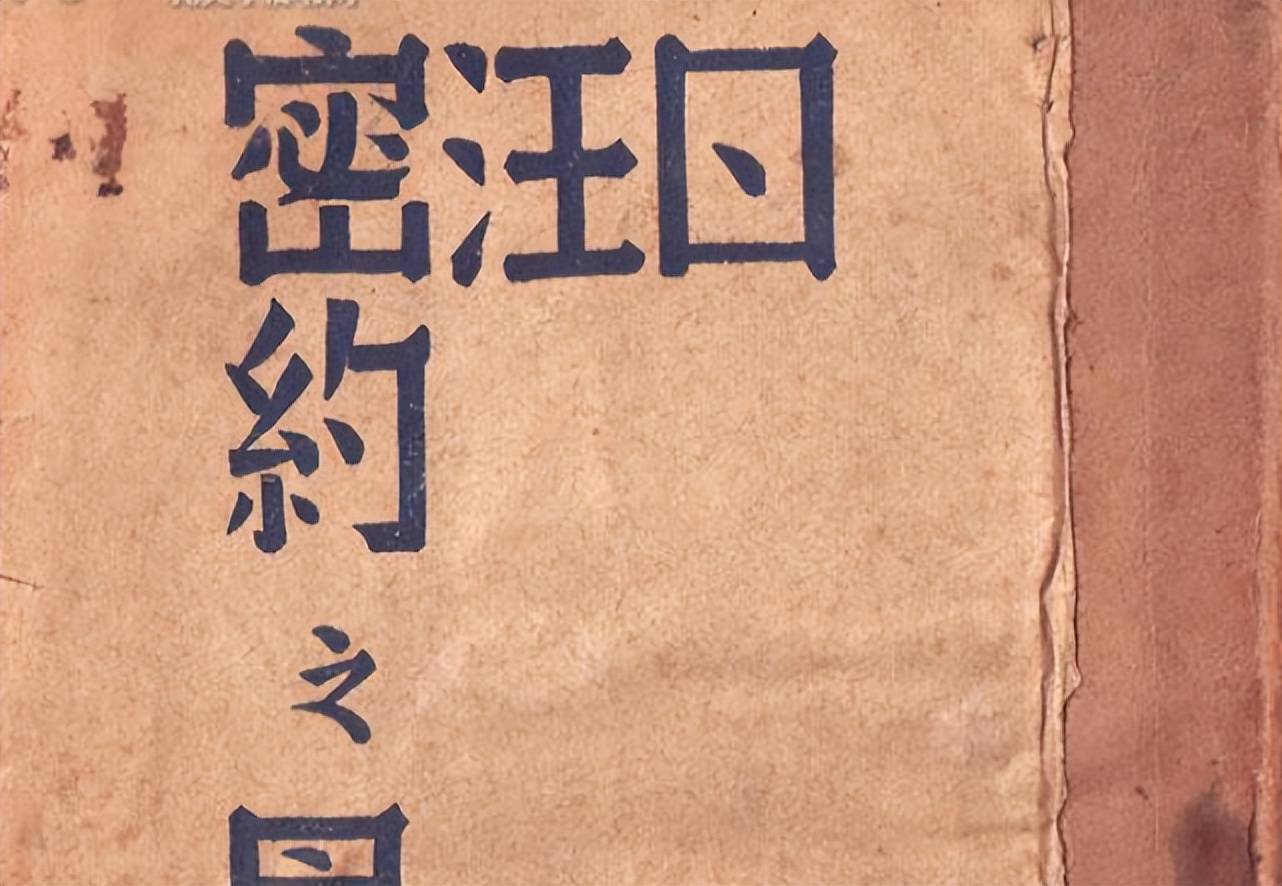

随着时间的推移,汪精卫的背叛行为愈加明显。在1935年,他批准了与日本签订的《何梅协定》和《秦土协定》,导致中国北方大部分地区沦为日本的殖民地。1939年,汪精卫为了争取日本的支持,与日本签订了《日华新关系调整要纲》,出卖中国的领土主权,最终在日本的支持下,建立了汪伪政府,成为日本在中国的傀儡。

汪精卫的傀儡政府大力宣传“东亚新秩序”,对日本的侵略行为视而不见,甚至为日本侵略中国提供了理论支持。与此同时,汪精卫扩大了伪军的规模,许多曾在国民党服役的战俘也在日本的蛊惑下加入了伪军,成为了中国人民的敌人。

尽管汪精卫的前半生曾是革命的一员,为反清反帝做出过巨大贡献,但他最终却沦为叛国的工具。他的转变令人痛心,而他的罪行也使他成为了国人眼中的历史罪人。汪精卫的暴行并未止步于此,1935年他遭遇了刺杀,国民党爱国志士孙凤鸣曾三度开枪射击汪精卫,致使他终身未能完全恢复健康,直到1944年,因伤情恶化而去世。

汪精卫的葬地在南京市紫金山梅山的“观梅轩”亭子旁。汪精卫生前曾希望被葬在这里,身后妻子陈璧君遵从遗愿,甚至在日本的支持下,修建了一座防腐处理的豪华墓地。然而,这样一个背叛者的坟墓自然激起了民众的愤怒,蒋介石最终在压力下拆除了墓地。即便如此,汪精卫的墓址依然成为了民众愤怒的象征,人们在此放置了两尊与汪精卫夫妇形象相似的跪姿石像,表明他们对汪精卫的深恶痛绝。

尽管汪精卫的名字在历史上已经无法洗清背叛的污点,但他的子女们却未被波及。汪精卫的五个孩子中,长子汪文婴曾为汪伪政府效力,二女儿汪文彬和大女儿汪文惺都曾因父亲的行为而深感痛心,尤其在抗战期间多次劝父亲抵抗日本侵略。汪精卫的小儿子汪文悌在2005年回到祖国祭拜父母时,见到父母的跪像,不禁泪流满面。他沉默片刻后说出了一句发人深省的话:“做错事,就应当受到惩罚。”这句话显露了汪文悌的觉悟,虽然他能够直面父亲的错误,但也需要巨大的勇气。这份勇气和责任感值得我们敬重。

上一篇:廉彩红丨手机里的风景

下一篇:【中医人语】医门五训