嫁给 “满分男友” 却想逃离:爱到极致,为何成了枷锁?

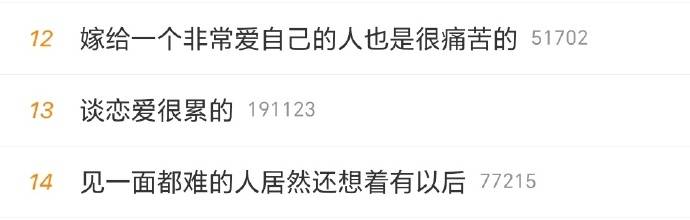

最近热搜像连续剧一样轮番上演,“嫁给非常爱自己的人也痛苦”“谈恋爱好累”“见一面都难的人还想着以后”—— 这些话题像一面镜子,照出现代人在亲密关系中的集体困境。当爱情从心动变成压力,从甜蜜沦为消耗,我们究竟该如何在爱里守住自我?

当 “满分爱人” 成为情感枷锁

闺蜜小薇最近陷入了这样的悖论:未婚夫每天接送上下班、记得每个纪念日、包揽所有家务,堪称 “满分男友”。可她却在深夜崩溃:“他越无微不至,我越想逃。”

这种窒息感,在心理学上被称为 “过度付出的反噬”。神经科学研究发现,社会排斥引发的痛苦与身体疼痛激活的大脑区域高度重叠。当一方像 “情感消防员” 般全天候待命,另一方反而会因无法喘息而产生生理排斥。就像《数字化孤独》中揭示的,现代人在算法推送的 “完美爱情” 里迷失,误以为 24小时秒回、仪式感拉满才是爱的标准,却忽略了健康的爱需要呼吸感。

更危险的是 “贡献者陷阱”。那些在关系中过度付出的人,往往带着童年未被满足的价值感需求,用牺牲自我换取存在感。就像《亲密关系》指出的:“高期待是关系的地狱之路。” 当一方把 “付出” 异化为控制,另一方的每一次拒绝都会被解读为背叛,最终将爱变成互相折磨的牢笼。

恋爱疲惫:算法时代的情感透支

“太累了,每天要经营朋友圈人设,要应对对方的情绪,还要平衡工作和约会。”95 后小林的抱怨,道出了当代人的困境。社交媒体时代,恋爱不再是两个人的私密故事,而是被算法拆解成点赞数、互动率的流量游戏。

这种疲惫本质上是情感能量的耗散。算法推送的15秒高甜片段制造多巴胺峰值,却让真实相处显得平淡无味;情感博主兜售的 “斩男技巧”,将恋爱异化为需要不断升级的 “通关游戏”。当我们把爱情简化为 “向右划” 的即时反馈,就会像《数字化孤独》描述的,陷入 “分析瘫痪”—— 面对海量选择反而失去爱的能力。

更致命的是工作与生活的边界崩塌。“996” 挤压下,年轻人每天仅剩20%的情绪能量,连维系基本社交都成奢望,更遑论经营深度关系。这种 “情感节能” 模式,让恋爱从滋养变成消耗,从期待变成负担。

异地恋:距离不是敌人,失衡才是

“见一面都难的人还想着以后”,这个话题戳中了无数异地情侣的痛点。但数据显示,异地恋分手率(27%)反而略低于非异地恋(30%),关键在于如何打破 “物理距离≠情感疏离” 的魔咒。

心理咨询师ZQ在《异地恋生存指南》中给出三条黄金法则:高度信任、控制负面情绪、及时解决问题。就像那位坚持十年异地的医学情侣,当双方把 “考博到省会” 的矛盾转化为共同目标,距离反而成为成长的催化剂。神经科学研究也证实,看到伴侣照片带来的镇痛效果,几乎等同于真实的肢体接触,这或许能解释为何那些用心经营的异地恋,反而能在分离中淬炼出更坚韧的情感。

但现实远比理论残酷。就像案例中的女生,当职业理想与爱情发生冲突,关系的天平需要双方共同校准。真正的异地恋不是 “等你回来” 的单向等待,而是 “我们一起成长” 的双向奔赴。

破局之道:在爱里做独立的 “木棉”

面对这些困境,我们需要重构爱的认知。心理学博士廖春岭提出的 “恋爱脑警告” 值得深思:保持自我独立、建立健康期待、学会情绪管理。就像舒婷在《致橡树》里写的:“我必须是你近旁的一株木棉,作为树的形象和你站在一起。”

具体来说,可以尝试三个改变:

- 设定情感边界:像异地情侣那样,每周约定专属的“无手机时间”,用深度沟通替代表面互动。

- 降低期待阈值:把“秒回信息”的期待,转化为“愿意倾听”的信任,用现实相处替代算法制造的幻想。

- 重建自我价值:培养独立于爱情的兴趣爱好,就像那些在异地中坚持考博、健身、创业的年轻人,用自我成长打破 “恋爱脑” 的魔咒。

爱情从来不是单选题。它可以是朝朝暮暮的陪伴,也可以是星辰大海的守望;可以是柴米油盐的平淡,也可以是披荆斩棘的热血。重要的是,在爱里守住自己的根,让两棵树在风雨中并肩而立,而不是藤蔓般互相缠绕直至窒息。