原创 暗流涌动?曾颠覆苏联手法在中国重现,蹊跷事情频频发生细思极恐

1991年,苏联解体成为20世纪最具震撼性的历史事件之一。这个曾经的世界超级大国,最终在复杂的内外压力下轰然倒塌,背后原因错综复杂,从经济停滞到政治腐败,再到民族矛盾和意识形态崩溃,苏联的崩溃带给我们深刻的历史教训。与此同时,中国似乎也感觉到了一股隐隐的“暗流”。从教科书插图的争议到网络上吹捧外国生活的现象,再到外资企业带来的文化渗透,这些看似零散的现象,仔细一想,确实让人不禁心生警觉。

苏联的解体绝非一朝一夕的事,积压多年的问题最终在内外压力的共同作用下爆发。我们可以从多个方面来分析这一过程。

首先,苏联的经济自70年代末便开始出现下滑。工业陈旧,技术发展滞后,工厂里的机器虽然依旧轰鸣,但却无法生产出足够有竞争力的商品。农业问题同样严重,粮食不足,甚至不得不从美国进口小麦,这让一个社会主义大国的面子大打折扣。更糟糕的是,阿富汗战争让苏联的财力几乎耗尽,国内百姓连最基本的生活必需品——面包——都买不起。这种经济困境让人民彻底失望,生活艰难的民众再也无法相信政府的承诺。

政治上的腐败和低效问题更是雪上加霜。戈尔巴乔夫在1985年上台后推行的“公开性”和“重构”政策,原本是希望挽救苏联的命运。然而,“公开性”暴露了政府内部腐败、低效的丑陋面目,人民的愤怒一触即发。而“重构”则进一步削弱了中央政府的权威,导致地方经济陷入混乱,整个国家的控制力越来越弱,抗议活动不断升级,局势愈加失控。

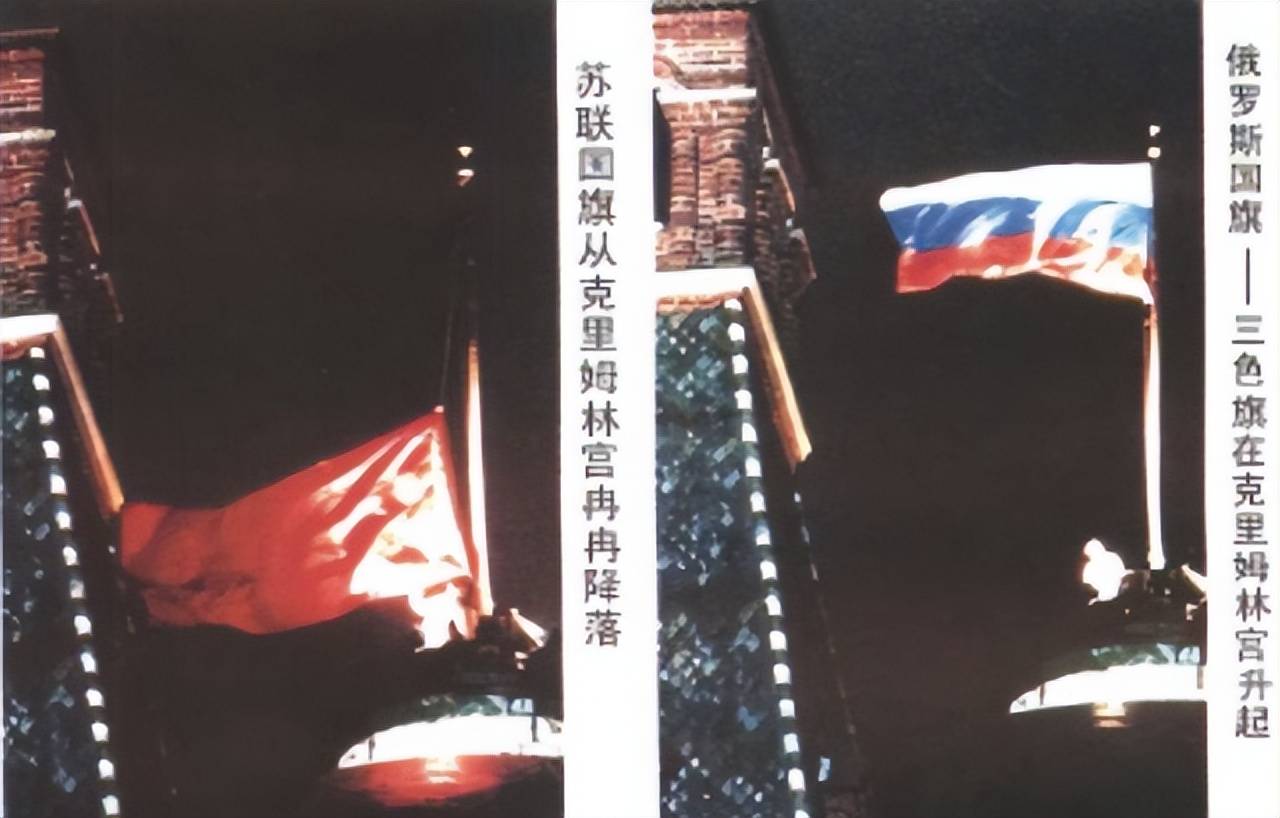

苏联是一个多民族国家,尽管俄罗斯族占据主导地位,但乌克兰、波罗的海三国等其他民族也有着强烈的民族情感。到了80年代末,民族主义情绪爆发。最先掀起风潮的是波罗的海三国,1989年,成千上万的人手拉手举行“波罗的海之路”示威,要求独立。随后,乌克兰和白俄罗斯等地的独立运动也风起云涌,到了1991年,苏联15个加盟共和国大部分脱离了联邦,红旗一一落下,苏联的解体几乎成为了不可避免的事实。

与此同时,苏联原本依赖的共产主义意识形态,在经济困顿和生活艰难的现实面前,渐渐失去了人们的信任。而西方国家通过文化渗透和宣传攻势,将苏联的意识形态逐步剥离。许多年轻人开始向往西方的生活方式,认为那里自由富裕,而苏联的宣传显然已经无法抵挡这一潮流的冲击。

苏联的解体给我们的教训很深刻:如果一个国家内部问题严重,外部势力再加以推波助澜,国家的崩溃几乎是注定的。经济萎靡、政治动荡、民族分裂,加上西方的文化侵蚀,最终导致苏联的崩溃。这对中国来说,是一记警钟——必须警惕内部的团结和外部的威胁,缺一不可。

苏联的历史教训,放眼今天的中国,依然有不少可以借鉴的地方。近年来,部分现象的出现,也让人不禁联想到苏联当年的一些迹象。教育、网络、经济,这些领域都可能暗藏隐患。

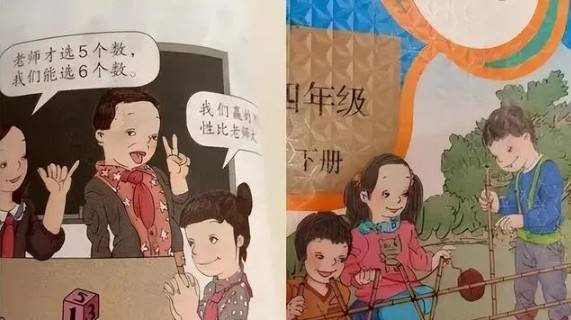

2022年5月,小学数学教材插图问题引起了广泛关注。人民教育出版社的课本使用多年,突然被家长发现插图中存在诸多不合常理之处——画中的孩子形象怪异,面部表情呆滞,甚至有的插图呈现出不合时宜的性别暗示。更让人疑虑的是,某些插图的背景中竟然有类似美国国旗的图案,以及带有西方文化色彩的服饰。此事一经曝光,家长们纷纷表示这与教育的初衷背道而驰,甚至怀疑这可能是某些外部势力的文化渗透。社交媒体上的讨论瞬间升温,关注度突破20亿,公众要求彻查设计背后的动机。经过调查,教育部门发现,设计团队成员有留学背景,且一些人的家庭背景也引起了公众的不满。尽管没有确凿证据证明是故意渗透,但这一事件无疑引发了社会对教材审核不严的警觉。

同年8月,教育部对外公布了调查结果,并对相关27名官员进行了处理。教材也在重新审核后进行了整改。这一事件暴露了当前教材审核的漏洞,也引发了人们对教育体系可能受到外部影响的深切关注,苏联当年就是通过文化渗透一步步瓦解的,显然中国不能重蹈覆辙。

网络上,外国生活的吹捧现象日益严重。许多在抖音、微博等平台上出现的外国生活视频和文章,以欧美国家的街头干净、宽敞的房屋、自由的生活方式为卖点,吸引了大量年轻人。逐渐地,国内青少年开始抱怨自己的国家,认为国内的制度不如国外的自由。更有一些文章将西方民主制度赞美得无比光辉,暗示中国的体制存在缺陷。若这些内容单独看可能并无大碍,但长期的潜移默化下,会对年轻人的价值观产生潜在的影响。2022年的一项调查数据显示,超过60%的青少年认为国外生活更自由,这一数据引起了教育部门的高度关注。

外资企业也在带来经济利益的同时,带来了文化冲击。它们不仅输入资金和技术,还带来了西方的文化观念。在招聘时,外企常常要求求职者具备“国际化视野”,会英语并具有留学经验,这让许多本地学生自觉低人一等。与此同时,越来越多的西方节日进入中国的商业环境,圣诞节、万圣节等节庆在商场中大肆庆祝,年轻人争相拍照庆祝,而传统的本土节日却渐渐被冷落。虽然这些看似无害,但这种文化输出实际上在削弱着本土文化的认同感,与苏联当年面临的文化渗透类似。

这些现象看似琐碎,却在细看之下透露出潜在的文化危机。苏联当年就是在内外交困的情况下一步步崩溃的,而中国如今也应保持警惕。

为应对这一系列潜在的文化和意识形态问题,中国政府已开始采取一系列措施。2022年,教育部出台新规,严格审查教材,确保其内容与社会主义核心价值观一致。从小学到大学,教材的每一项内容都经过严格的审查与调整。各地学校也加大了对爱国主义教育的宣传力度,部分地区已重新更换教材,课程内容更加注重中国历史与文化的传承。而国际学校也受到更严的管控,外资办学必须与中方合作,确保教育内容符合本土需求。

网络治理方面,政府加大了监管力度,特别是在清理“不良内容”和“反华言论”上取得了显著成效。一些社交平台上,关于外国生活的过度美化已不复存在,谣言和偏激言论得到了有效打击。

在经济领域,商务部也出台了一系列政策,要求外资企业在中国运营时必须尊重当地文化,且一些过度西化的活动已被叫停。与此同时,中国的本土文化也得到了更多的重视,春节、元宵等传统节日的庆祝活动愈发受到推崇,国内文化的自信逐步增强。

尽管这些措施看似初见成效,但未来仍充满挑战。在全球化日益加深的背景下,如何在开放和文化安全之间找到平衡点,如何防范外部文化渗透,是中国面临的重要考验。苏联的历史教训提醒我们,任何国家若忽视内外矛盾的统一与解决,最终都可能付出惨重的代价。中国要以史为鉴,走出一条适合自己的道路,避免重蹈覆辙。