原创 九一八事变爆发的底层逻辑与外交部长王正廷被揍案

翻看地图时,我们会发现日本这个国家的国土实在太小了。它的面积在两大邻国——俄罗斯和中国面前显得微不足道。面对这两个庞然大物,不论是谁,都会不禁产生一种深深的压迫感。日本所拥有的土地有限,资源更加匮乏。而且,由于地处环太平洋地震带,日本经常遭遇地震、台风等自然灾害,这让它的民众生活历来困苦艰难。自明治维新以来,日本为了追求工商业的快速发展,将中国和朝鲜视为原材料基地和商品市场,充当着它经济增长的重要支柱。尽管俄罗斯与日本的地理位置相近,然而西伯利亚的寒冷和恶劣的气候使得那片土地冷冷清清,鲜有人烟。因此,日本的主要目标只能是朝鲜和中国。为了富国强兵,日本开始向这些国家扩张,抢夺资源,掠夺财富,逐步形成了强烈的侵略意图。

因此,从近代史来看,日本与中国之间的战争似乎注定是不可避免的,仿佛有某种宿命的安排。这个事实,在那个时代进行洋务改革的李鸿章就已经察觉到了。假如当时的清朝足够强大,日本不可能轻易发动进攻。然而,清朝却在当时深陷内忧外患,腐败和无力让其无法有效应对外来的威胁。甲午战争中,清朝的北洋海军几乎全军覆没,结果日本不仅占领了台湾,还加大了对朝鲜的控制。随后的日俄战争使得日本势力进一步进入了中国东北。清朝灭亡后,北洋政府更是无力与日本抗衡。在那时的历史环境下,每一次机会的出现,日本都毫不犹豫地伸出了侵略之手,甚至在没有机会时,也会主动制造机会。

而1931年爆发的九一八事变,另一个重要原因正是1929年全球爆发的经济危机对日本的巨大冲击。面对经济困境,日本不得不依靠战争来转嫁国内的经济危机。经济危机的影响对日本有多严重呢?我们可以通过一组具体的数据来看看:

1. 日本工业总产值在1931年仅为1929年的67.5%。

2. 1931年6月,日本的外贸出口额比1929年6月减少了37.3%,而进口额下降了40.3%。

3. 1929年之后,日本的大量银行和公司倒闭,到了1930年至1932年间,破产的企业数量远远超过了新设立的企业。仅1930年,便有823家工商业公司宣告破产。

4. 由于农业受灾,1930年日本农产品价格暴跌,农民根本无法维持基本的生产和生活。1931年全国粮食歉收,农民的生活跌入了前所未有的困境。

5. 经济危机加剧了失业问题,失业率不断上升。1930年6月,日本调查了700万人的就业状况,发现完全失业的人数多达39.5万人,占比17.7%。到1932年,失业人口增加到55.5万。

6. 社会矛盾加剧,大规模的失业引发了社会的不满情绪。1929年到1931年间,逃亡、饿死、自杀、偷盗、抢劫等犯罪事件大幅增加,劳资纠纷也屡见不鲜。1929年登记的劳资纠纷有1420起,到了1931年,已经增加到2415起。

这些数据表明,1929年爆发的经济危机让日本的经济陷入了严重衰退,社会矛盾尖锐,对政坛也造成了巨大的冲击。1930年至1931年间,日本更换了四届内阁,每届的任期平均不到一年。由此可见,经济不振与社会动荡导致日本政坛极度不稳定。在这样的背景下,日本无法消化自身的危机,只能将矛盾转嫁到其他国家,特别是资源丰富的中国。东北成为了日本侵略的先锋阵地,这也为后来的九一八事变埋下了伏笔。

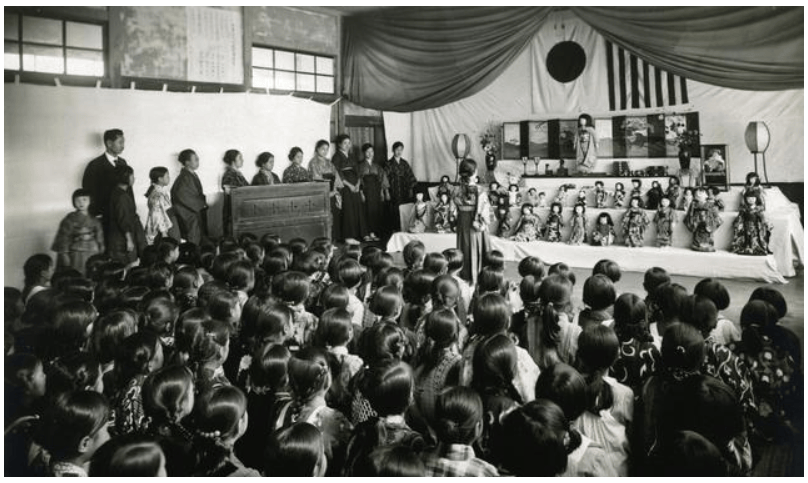

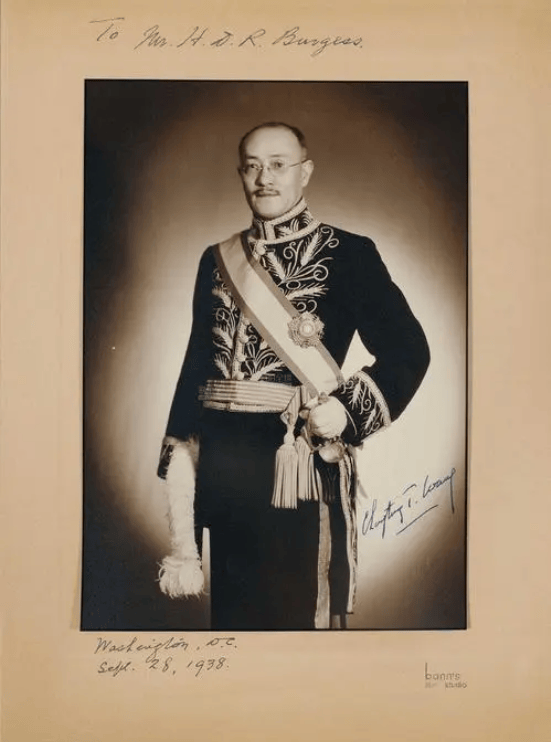

从事变的背景来看,日本早已准备好发动侵略战争。九一八事变的经过,不少历史文章已有详细描述,在这里不再多说。感兴趣的朋友可以深入查阅相关资料。但有一件事值得一提,那就是当时民国外交部长王正廷被愤怒学生暴打一事。事变发生后,国民政府的无力表现引发了广大学生的强烈不满,学生们通过各种方式表达抗议,要求政府对日本采取强硬立场。

1931年9月27日,南京的数千名大学生冒着瓢泼大雨,前往政府请愿。尽管天气恶劣,学生们依然坚持在雨中高喊口号,要求政府作出反应。事态愈演愈烈,直到9月28日,国民党元老于右任和戴季陶才出面接见学生,然而他们并没有给出明确的答复。学生们提出要见蒋介石当面陈情,但蒋介石并未现身。愤怒的学生冲进外交部,直接找到王正廷,情绪激动的他们没有任何缓和,立即对王正廷展开了暴力。王正廷毫无招架之力,头部受伤,血流不止。随行人员紧急将他救出,送往医院。

在医院病床上,王正廷感到十分无奈,悲从中来。最终,他写下了辞职信,请求辞去外交部长职务。10月3日,政府批准了王正廷的辞职,施肈基接任了外交部长一职。这一事件虽只是一次意外,却也反映了当时国家命运的沉浮与个人命运的交织。在南京城的秋雨中,历史的潮流不可逆转,国家的未来迷雾重重,充满了不确定性。