原创 南宋落魄文人登上多景楼,写下一首千古名篇,道出封建历史的真谛

淳熙十五年冬日的重逢与壮志

公元1188年的寒冬,凛冽的北风呼啸而过,辛弃疾的宅邸迎来了一位不速之客。此人正是他的故交陈亮,字同甫,自号“龙川先生”。彼时的陈亮虽落魄潦倒,衣衫单薄,却仍掩不住眉宇间的豪迈之气。辛弃疾见老友来访,欣喜若狂,立刻命人备下丰盛的酒宴,邀其入座畅饮。

酒过三巡,夜色渐深,二人推心置腹,纵论天下大势。醉意朦胧之际,辛弃疾终于按捺不住,将深藏心底的“北征”大计和盘托出。陈亮闻言,心中一震,暗想此等机密若被泄露,恐有杀身之祸。他担心辛弃疾酒醒后反悔,便趁夜深人静之际,悄悄牵走辛家的一匹骏马,连夜逃离。临行前,他还不忘留下一封书信,半开玩笑地写道:“兄已知君之密谋,今欲成大事,特借十万缗钱一用。”

翌日清晨,辛弃疾醒来,见信后非但不恼,反而哈哈大笑。他深知陈亮为人狂放不羁,却胸怀大志,绝非贪财之辈。于是,他毫不犹豫地命人送去十万缗钱,并附上一首慷慨激昂的词作——《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》。其中“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”一句,更是成为千古绝唱,道尽英雄壮志。

登高望远,壮志难酬

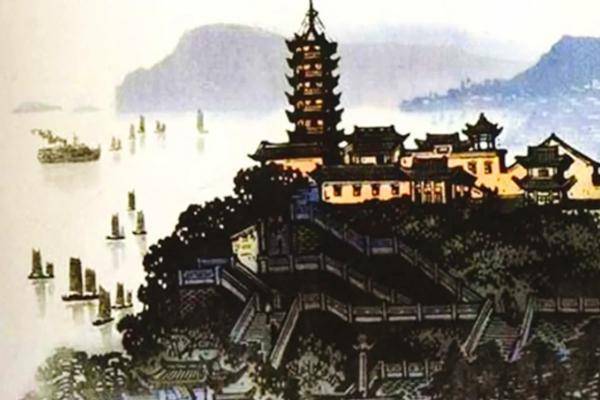

陈亮离开辛弃疾后,一路疾驰,直奔建康。登临多景楼,极目远眺,千里江山尽收眼底。他心潮澎湃,提笔写下《念奴娇·登多景楼》。词中,他并未沉溺于伤春悲秋的感怀,而是直抒胸臆,痛陈时弊。

他写道,镇江地势险要,北临长江,三面环山,本是兵家必争之地,却被朝廷视作南北分界的屏障,白白浪费了天赐的军事优势。朝中权贵只顾自身利益,对北伐大业畏首畏尾,甚至有人效仿东晋王、谢之流,登楼怀古,空洒几滴英雄泪,却对中原百姓的苦难视而不见。

陈亮愤然质问:“难道我朝真的无人可用?”他坚信,只要朝廷下定决心,任用少年英才,必能如祖逖北伐一般,收复失地,重整山河。他主张抓住战机,长驱直入,一举扫平河洛,让敌人闻风丧胆。

屡遭挫折,矢志不渝

陈亮一生六次上书宋孝宗,力主北伐,却因言辞激烈,得罪权贵,两次锒铛入狱。他在《水调歌头·不见南师久》中痛斥群臣“一个半个耻臣戎”,又在《鹧鸪天·落魄行歌记昔游》中讽刺当权者“口腹安然岂远谋”。这些言论使他成为“投降派”的眼中钉,屡遭陷害。

《念奴娇·登多景楼》写于他第一次出狱后,字里行间仍充满斗志。然而,当他再次上书时,奏折竟被政敌截获,并借机诬陷他投毒,将他二次下狱,判处死罪。幸得辛弃疾等友人全力营救,他才得以脱险。

暮年壮志,未竟之业

出狱后,陈亮并未消沉。他一面著书立说,与朱熹等学者辩论,一面发奋苦读,终于在五十一岁时高中状元。他在给宋光宗的诗中写道:“复仇自是平生志,勿谓儒臣鬓发苍。”可见他始终未忘北伐之志。然而,命运弄人,次年他便因病去世。有野史记载,他竟是被一名桶匠所杀,死因扑朔迷离。

历史的反思

《念奴娇·登多景楼》虽非登楼词中最杰出的作品,却深刻揭示了南宋北伐失败的根本原因——皇权被世家大族架空,他们只顾私利,罔顾国家大义。陈亮的一生,是壮志未酬的一生,也是南宋无数爱国志士的缩影。他的词作与经历,至今仍令人扼腕叹息。