晚期肝内胆管癌检出体细胞BRCA1和PALB2致病变异,获益奥拉帕利挽救治疗

对于一线治疗失败的携带BRCA致病性变异的晚期胆道癌(BTC)患者,其最佳治疗策略尚未确立。奥拉帕利是首个获美国食品药品监督管理局(FDA)批准的聚腺苷二磷酸核糖聚合酶抑制剂(PARPi),通过“合成致死”机制,在携带种系或体细胞BRCA致病性变异的乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌及胰腺癌中已广泛应用于临床实践。然而,携带BRCA致病性变异的BTC患者比例相对较低,约占所有BTC病例的1%–7%,导致PARPi靶向治疗对这些患者疗效的证据尚不明确。本文报告了1例携带双体细胞同源重组修复(HRR)基因致病性变异(具体为BRCA1和PALB2)的晚期肝内胆管癌(iCCA)患者,该患者接受奥拉帕利挽救治疗后获得了持续约7个月的部分缓解(PR)。研究人员认为,携带包括BRCA致病性变异在内的双HRR致病性变异的BTC人群可能是奥拉帕利治疗的优势人群。此外,除BRCA致病性变异外,PALB2致病性变异或有望成为BTC人群中PARP抑制剂的下一个临床预测靶点。对现有携带致病性变异的BTC患者研究的系统性总结和分析表明,这些患者可能从奥拉帕利治疗中获益;但仍需在更大样本队列中进一步验证。

背 景

胆道癌(BTC)是第二常见的原发性肝脏肿瘤。由于其高度侵袭性、隐匿性和异质性,预后极差,五年生存率约为 5%。在临床实践中,根据肿瘤解剖部位,BTC分为肝内胆管癌(iCCA)、肝外胆管癌(eCCA)和胆囊癌(GBC),分别占BTC的 10%–20%、20%–30% 和 50%–60%。近年来,iCCA的死亡率不断上升,达到约每 10 万人中有 1–2 人死亡,从而显著导致BTC总体死亡率的增加。不幸的是,iCCA通常仅在晚期才出现症状,导致手术干预难以实现治愈性效果;此外,术后 2 年内复发率超过 75%。因此,姑息性全身化疗仍是标准一线治疗。然而,由于iCCA的高度异质性,患者往往迅速对标准治疗产生耐药性,导致中位生存期仅为 6 个月。BTC的遗传图谱已被广泛分析,结果显示近40%的患者携带潜在可靶向的基因改变。其中,与eCCA和GBC相比,iCCA携带更多可干预的致病性变异,常见的致病性变异包括IDH1/2(15%)、BAP1(11%)和FGFR2改变(10%)。针对这些高频病理性致病性变异,已有多种靶向药物获FDA批准用于后续治疗,包括用于FGFR2融合的佩米替尼、福巴替尼和英菲格拉替尼,用于NTRK融合的恩曲替尼,以及用于IDH1致病性变异的艾伏尼布。与传统化疗相比,这些靶向治疗可提供更持久的获益。因此,对于一线治疗失败的晚期iCCA患者,基于分子谱分析结果制定个体化治疗方案前景良好。然而,携带BRCA致病性变异的患者数量相对较少,仅占iCCA病例的 4%,导致聚腺苷二磷酸核糖聚合酶抑制剂(PARPi)靶向治疗对这些患者疗效的证据尚不明确。本文报告首例携带双体细胞同源重组修复(HRR)基因致病性变异(BRCA1和PALB2)的晚期iCCA患者,该患者接受奥拉帕利挽救治疗后获得部分缓解。

病 例

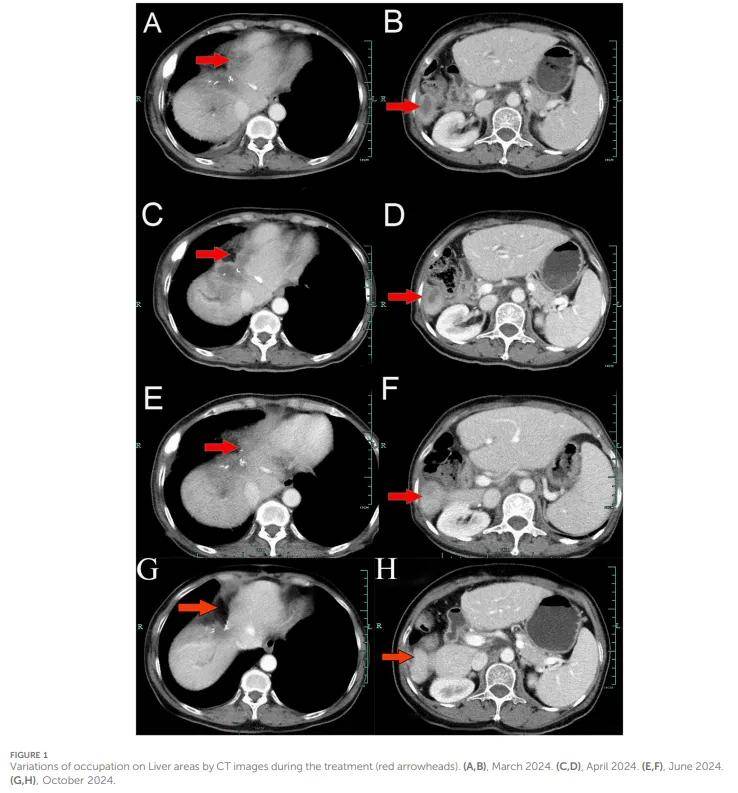

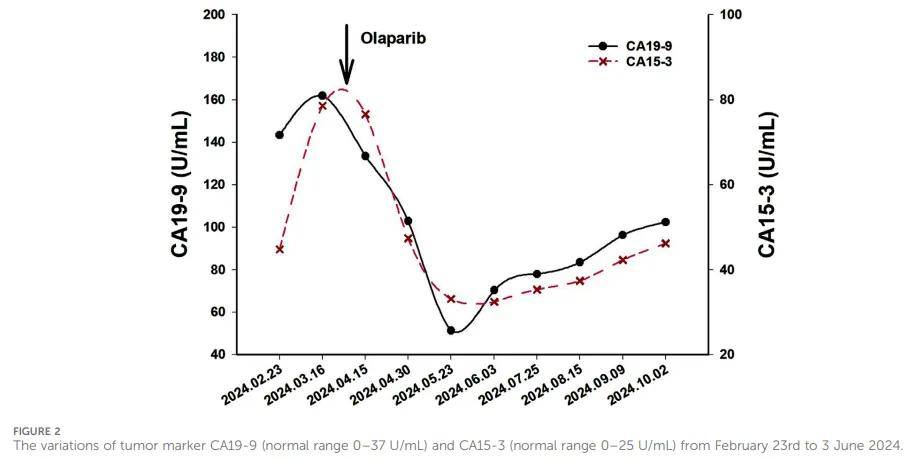

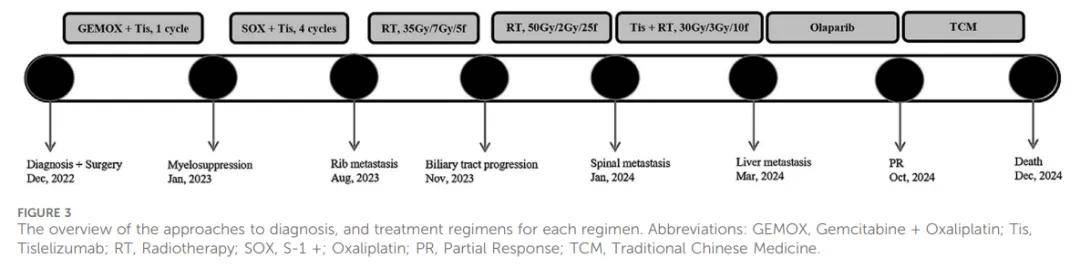

患者女,62 岁,中国人,因右上腹阵发性疼痛近 1 个月,于 2022 年 12 月 24 日入住衢州市人民医院。患者无吸烟、饮酒史,无重大合并症,无癌症家族史。次日,腹部增强计算机断层扫描(CT)显示肝右叶可见一大小约 6.1×4.9 cm的类肿块状低密度影,伴远端肝内胆管轻度扩张。胸部CT及头颅增强磁共振成像(MRI)未见转移征象。随后,患者于 2022 年 12 月 29 日接受扩大解剖性肝中叶切除术(包括IV段、V段、VIII段及尾状叶腔静脉旁部分),联合第一、二肝门血管切除及胆道狭窄重建(右前、后胆管部分切除整形),并行肝十二指肠韧带淋巴结清扫术。手术顺利完成,达到R0切除(切缘阴性)。术后病理及免疫组化检查确诊为中分化胆管癌。免疫组化结果如下:CK7(阳性)、CK19(阳性)、CK20(阳性)、CK18(阳性)、Hepatocyte(阴性)、AFP(阴性)、GPC-3(阴性)、CD34(阴性)、CD10(局灶阳性)、CDX-2(阴性);Ki-67(阳性,60%),PD-L1表达 <1%。下一代测序(NGS)结果如下:BRCA1(外显子10,p.Q1111fs,变异丰度:19.7%)、PALB2(外显子9,p.E956*,变异丰度:19.8%)及TP53(外显子5,p.Q165fs,变异丰度:33.6%)。根据美国癌症联合委员会(AJCC)第 8 版分期标准,诊断为胆管癌,分期为T4NxM0。患者于 2023 年 1 月 28 日接受首次术后免疫联合化疗,方案为替雷利珠单抗(静脉注射 200 mg)+吉西他滨(第 1 天 800 mg/第 8 天 600 mg,静脉注射)+奥沙利铂(第 1 天100 mg,静脉注射)。然而,由于出现严重骨髓抑制,患者随后接受了 4 个周期的替雷利珠单抗(第 1 天静脉注射200 mg,每 14 天为 1 周期)、替吉奥(第 2-15 天静脉注射 400 mg,每 14 天为 1 周期)及奥沙利铂(第 1 天静脉注射 100 mg,每 14 天为 1 周期)治疗。因右侧胸痛 1 周,患者于 2023 年 8 月 8 日复查胸部CT,结果显示右侧第 7 肋骨增厚、密度增高,伴周围软组织肿胀。患者随后接受该区域立体定向体部放疗(SBRT),处方剂量 35 Gy/5 次(每次7 Gy)。2023 年 11 月 11 日腹部CT显示肝内胆管轻度扩张,随后患者接受放疗方案 50 Gy/2 Gy/25 次。因频繁腰痛,患者于 2024 年 1 月 23 日接受腰椎MRI检查,结果显示胸1、胸6-11及腰椎多发斑片状影。随后,患者接受单剂量替雷利珠单抗(200 mg)治疗,并后续接受立体定向体部放疗,方案为 30 Gy/10次(每次 3 Gy)。不幸的是,2024 年 3 月 15 日腹部CT显示多发新增转移灶(图1A、B)。鉴于NGS结果、患者ECOG体力状况评分 2 分,以及其强烈希望继续积极治疗的意愿,启动了奥拉帕利挽救治疗,该药为口服BRCA靶向PARP抑制剂,剂量为 150 mg每日 2 次。随后于 2024 年 4 月 30 日(图1C、D)及 2024 年 6 月 4 日(图1E、F)进行的腹部CT检查显示肿瘤缩小,根据RECIST 1.1标准达到部分缓解(PR)。患者维持PR状态,无影像学进展,直至 2024 年 10 月因经济原因停止奥拉帕利治疗并转为中药治疗(图1G、H)。重要的是,患者对奥拉帕利耐受性良好,整个治疗过程中未报告治疗相关不良事件。同时,奥拉帕利治疗期间观察到肿瘤标志物CA199和CA153显著下降(图2),患者体力状况亦有所改善。不幸的是,患者于 2024 年 12 月因肺炎继发II型呼吸衰竭去世。诊断过程、治疗方案及靶病灶变化的总结见图3。

▲图1 治疗期间的肝占位CT变化

▲图2 2024年2月23日至6月3日肿瘤标志物变化

▲图3 诊断及治疗方案概述

讨 论

本文呈现了1例携带双体细胞同源重组修复(HRR)基因致病性变异(具体为BRCA1和PALB2)的晚期肝内胆管癌(iCCA)患者,该患者接受奥拉帕利挽救治疗后获得了持续约 7 个月的部分缓解(PR)。鉴于本病例观察到的显著疗效及其启发性,鼓励未来研究更多关注胆道癌(BTC)人群中的BRCA、PALB2及其他HRR致病性变异,以拓宽PARP抑制剂(PARPi)对BTC患者的有效靶点,并明确获益亚组的特征。

同源重组修复(HRR)是DNA损伤应答中的关键通路,主要负责修复DNA双链断裂以维持基因组稳定性。BRCA1和BRCA2是HRR中的核心基因,此外还有其他重要基因,如PALB2、ATM和BRIP1。这些基因的致病性变异可导致同源重组缺陷(HRD)和遗传不稳定性增加,从而促进多种癌症的发生和进展,包括乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌和胰腺癌。奥拉帕利作为首个获美国食品药品监督管理局(FDA)批准的PARPi,可特异性靶向PARP酶,导致DNA损伤累积,进而使携带HRR基因致病性变异的癌细胞凋亡,这一机制被称为“合成致死”。此外,现有研究表明,在HRR基因致病性变异中,BRCA基因致病性变异是PARPi治疗反应的最佳临床生物标志物。

当前关于奥拉帕利的研究重点在于将其治疗应用扩展至更多可能获益的肿瘤类型,并探索其他病理靶点。值得注意的是,随着对PARPi的深入理解,除了对传统携带BRCA致病性变异的肿瘤有效外,携带PALB2致病性变异的癌症患者似乎也能从该治疗中获益。例如,奥拉帕利可显著延长携带HRR基因改变(包括PALB2)的转移性去势抵抗性前列腺癌患者的无进展生存期(PFS)。此外,在一项评估卢卡帕利维持治疗携带胚系或体细胞致病性变异的铂敏感晚期胰腺癌患者的II期研究中,6 例携带胚系PALB2致病性变异(gPALB2m)的患者接受卢卡帕利治疗后,观察到 2 例部分缓解(PR)和 1 例完全缓解(CR)。在一项奥拉帕利治疗携带HRR基因致病性变异的转移性乳腺癌的II期研究中,11 例gPALB2m患者中有 9 例达到PR,2例表现为稳定疾病(SD)。值得注意的是,该研究还纳入了 2 例体细胞PALB2致病性变异(sPALB2m)患者,两者接受奥拉帕利治疗后均达到SD。同时,美国医学遗传学与基因组学学会(ACMG)更新指南强调,PALB2变异带来的乳腺癌和卵巢癌风险与BRCA1/2相当,并建议在临床外显子组和基因组测序中将这些变异作为次要发现进行报告。因此,这些发现提示PALB2或有望成为继BRCA之后PARPi的下一个关键生物标志物。

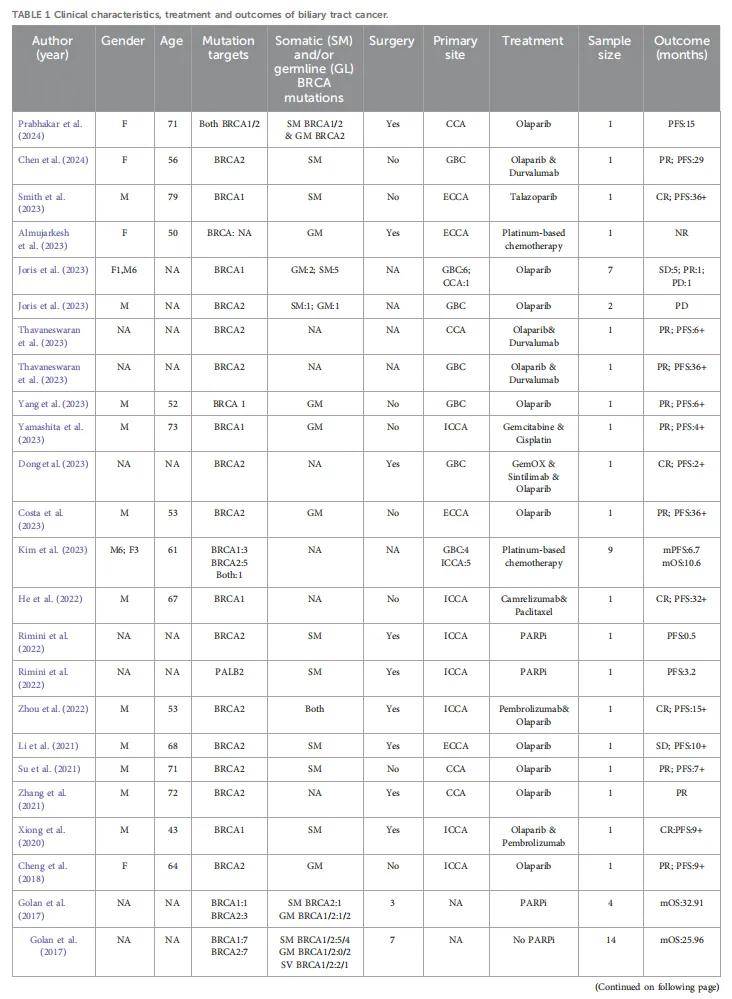

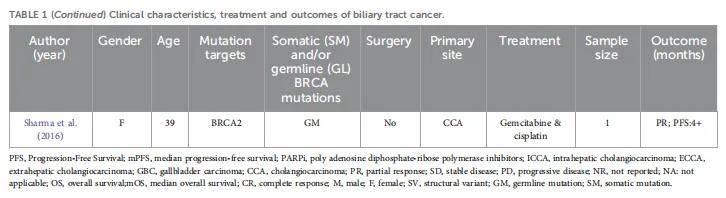

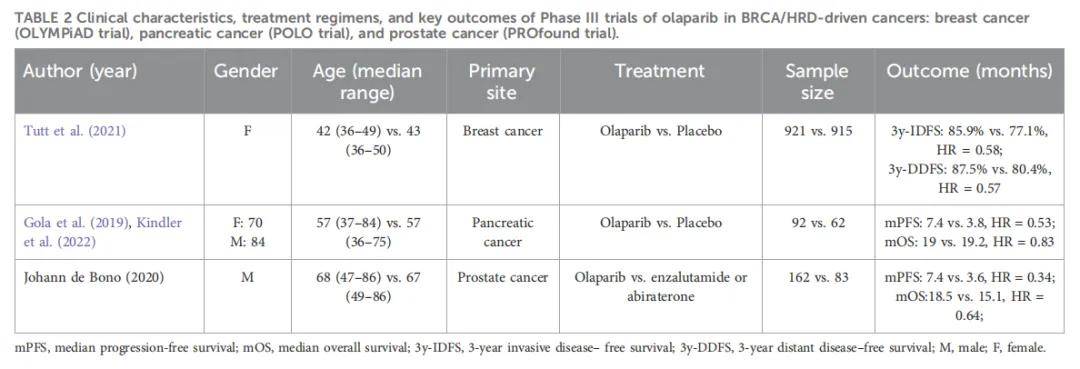

近年来,随着越来越多关于携带BRCA致病性变异的BTC研究报道,靶向治疗在其治疗中占据了重要地位。这一进展对于晚期治疗选择有限的BTC患者而言令人鼓舞,提示BTC也可能从PARPi中获益。通过在Medline和Embase数据库中使用关键词“BRCA”“BRCA1”“BRCA2”“PALB2”“胆管癌”“胆道癌”和“胆囊癌”进行检索,共纳入 22 项研究,涉及 56 例BTC病例(表1)。这是迄今为止规模最大、最新的综述,涵盖了2015年至2024年发表的病例。如表1所示,患者年龄范围为 39-79 岁,男女比例为 24:9,其中32 例年龄不明,23 例性别不明。致病性变异分布包括 12 例体细胞BRCA1致病性变异(sBRCA1m)、10 例体细胞BRCA2致病性变异(sBRCA2m)、5 例胚系BRCA1致病性变异(gBRCA1m)、7 例胚系BRCA2致病性变异(gBRCA2m)、1 例体细胞PALB2致病性变异(sPALB2m)、3 例BRCA结构变异、1 例BRCA1/2双致病性变异、1 例胚系及体细胞BRCA2致病性变异,以及 15 例未提供详细信息的BRCA致病性变异。大多数患者接受PARPi单药治疗或联合免疫治疗,较少接受铂类化疗。有趣的是,5 例CR患者中有 4 例的治疗方案包含PD-1抑制剂和PARPi,其中 2 例接受帕博利珠单抗联合奥拉帕利治疗。此外,Nicholas Prabhakar还报道了 1 例携带BRCA1和BRCA2共致病性变异的胆管癌(CCA)患者,接受奥拉帕利治疗后获得了 15 个月的PFS。Margherita Rimini则报道了 1 例携带sPALB2m的iCCA患者,接受PARPi单药治疗后PFS为 3.2 个月。为进一步说明PARP抑制剂的应用,表2总结了奥拉帕利在其他BRCA/HRD驱动型癌症中的关键III期试验——包括HRD阳性乳腺癌(OLYMPiAD试验)、胰腺癌(POLO试验)和BRCA1/2突变前列腺癌(PROfound试验)——这些试验均显示无进展生存期和总生存期显著改善。

▲表1 胆道癌的临床特征、治疗和结果

▲表2 奥拉帕利在BRCA/HRD驱动癌症中的III期试验的临床特征、治疗方案和关键结果

如图3所示,该携带双HRR致病性变异的晚期患者在接受全身化疗和放疗后疾病控制不佳。我们推测,双HRR致病性变异的存在可能加剧DNA修复功能缺陷,从而增强肿瘤异质性、降低肿瘤对传统治疗的敏感性,并加速疾病进展。同时,同源重组缺陷(HRD)肿瘤细胞中的双致病性变异可能增加其对PARP介导的DNA修复机制的依赖,进而增强对PARP抑制剂(PARPi)的反应,最终达到部分缓解(PR)。上述文献综述表明,BRCA1/2的体细胞和种系致病性变异均能对PARPi产生积极反应。此外,1 例携带体细胞PALB2致病性变异的患者也表现出类似获益,这与本研究结果高度一致。同时,日本科学家近期的研究证实,PALB2致病性变异在胆道癌(BTC)中轻度富集,提示PALB2基因可能是潜在风险因素。因此,我们提出两个核心观点:第一,携带包括BRCA在内的双HRR致病性变异的BTC人群可能是奥拉帕利治疗的优势人群;第二,除BRCA致病性变异外,PALB2致病性变异或有望成为BTC人群中PARP抑制剂的下一个临床预测靶点。

本病例报告存在一定局限性。首先,其结果的推广性可能受限,且由于病例报告的性质,观察到的结局可能具有偶然性。其次,未对该患者进行HRD评估,因为目前HRD评分标准尚未达成共识,且不同检测方法的参数标准存在差异,进一步增加了结果的变异性和不确定性。此外,患者疾病进展迅速且伴有多发肿瘤转移,严重限制了后续治疗选择。鉴于奥拉帕利治疗BRCA致病性变异BTC的相关报道病例较少,且患者具有强烈的生存意愿,最终采用奥拉帕利挽救治疗并达到部分缓解。最后,携带BRCA致病性变异的BTC的最佳治疗策略尚未确立。

综上所述,本文报道了 1 例携带BRCA1和PALB2致病性变异的肝内胆管癌(iCCA)患者,该患者在免疫治疗、化疗和放疗联合治疗后仍快速进展,但接受奥拉帕利挽救治疗后达到部分缓解。此外,对现有携带BRCA致病性变异的BTC患者研究的系统性总结和分析表明,此类患者可能从奥拉帕利治疗中获益。目前,相关临床试验正在进行中,这或将为治疗选择有限且预后不良的BTC人群提供新的治疗方案,并进一步扩大奥拉帕利的治疗肿瘤范围。同时,PALB2致病性变异或有望成为BTC人群中PARP抑制剂的重要临床预测靶点。

参考文献:

Wang J, Zheng Q and Chen J (2025) The efficacy of olaparib as salvage therapy in an advanced intrahepatic cholangiocarcinoma patient harboring somatic BRCA1 and PALB2 pathogenic variants: a case report and literature review. Front. Pharmacol. 16:1558677. doi: 10.3389/fphar.2025.1558677