原创 力挺西贝后,胖东来老板又“翻车”了,这次是点评电影731!

短短两周,胖东来创始人于东来经历了两场“社死”——先是因替西贝“预制菜”风波站台,被罗永浩公开提醒“别被损友拖下水”;紧接着,九一八事变九十四周年当天,他去年一句“传播美好比传播仇恨更能使人走向光明”被考古式扒出,瞬间点燃舆论。网友怒斥其“淡化民族苦难”,院线又被曝大幅压缩主旋律影片《731》排片,胖东来多年积攒的“良心民族企业”金身,一夕裂痕纵横。

胖东来走红,靠的是“把员工当人”——高工资、双休、年假、委屈奖,细节拉满;疫情时期又捐物资又保供应,被盛赞“投钱造航母”。然而,流量是把双刃剑。去年春天,于东来带高管赴日赏樱,被网友批“忘本”;今年8月,西贝被曝使用“预制菜”,他却在微博连发长文,称“做好一个企业太不容易,不要不经意间毁掉一个企业”。情怀牌打得满,却忽视消费者最在意的“知情权”痛点。罗永浩直接回怼:“于总,弄清真相前别搅浑水。”三小时后,于东来删帖、锁号,舆论并未熄火,反而留下“双标”话柄。

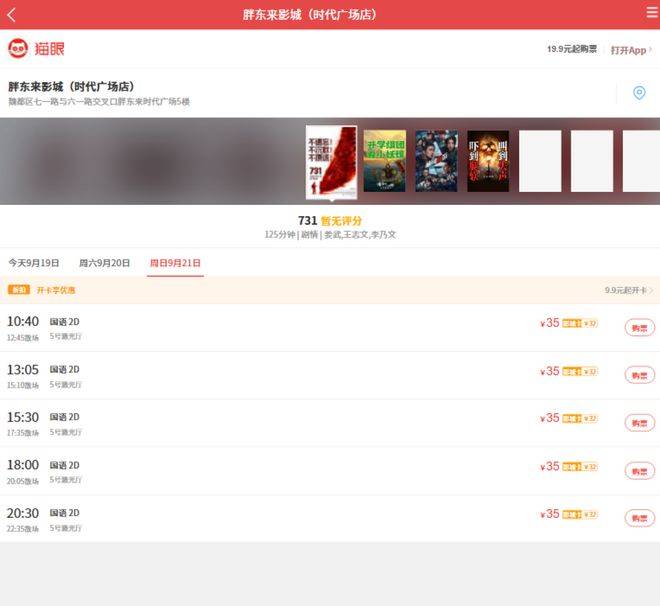

9月18日,电影《731》公映,讲述侵华日军细菌部队惨绝人寰的实验。网友在于东来旧帖下留言:“于总,您家影院排片能不能支持一下?”他去年回复的原话被顶至热评:“世界有数不清的仇恨、传播美好比传播仇恨更能使人走向光明。”脱离语境看,似乎只是“鸡汤”,但在九一八当天、在《731》片方被传“排片遇冷”的敏感节点,这句话被解读成“劝中国人别记仇”。瞬间,评论过万,“轻视历史”“资本操控记忆”等标签排山倒海。紧接着,许昌胖东来影城被曝9月21日把《731》从十几场砍到五场,而同档期商业片排片不变。网友怒指其“身体很诚实”,口喊美好,脚却踩了刹车。

院线经理透露,“上座率不足30%”是砍片主因;但数据显示,9月18日《731》在胖东来影城上座率44%,高于全国均值。无论真相如何,在“铭记历史”的主旋律洪流里,任何“反向操作”都会被放大成“立场问题”。当“民族情感”与“市场效率”迎面相撞,公众宁可相信“资本家果然冷血”,也不愿接受“市场选择”这一中性解释。于是,于东来早年“投钱造航母”的豪情,被反讽为“人设营销”;“良心老板”滤镜碎成玻璃碴。

于东来的翻车并非孤例:

1. 马云在外滩峰会炮轰监管,“银行当铺思维”言论导致蚂蚁IPO搁浅;

2. 俞敏洪称“女人堕落导致国家堕落”,股价当日蒸发30亿;

3. 罗敏在东方甄选直播间“刷嘉年华”蹭流量,被董宇辉拉黑,趣店市值一天腰斩。

一次次案例证明:企业家个人IP越成功,越易把“企业红利”误当“个人话语权”,把“时代机遇”误当“认知优越”。人民日报评马云那句“没有马云的时代,只有时代的马云”,同样送给所有功成名就的民营老板——离开改革开放、人口红利、供应链优势,个人再传奇也仅是沧海一粟。

1. 民族情感不是流量密码

九一八、南京大屠杀、抗美援朝等议题,早已超越历史范畴,成为集体身份认同的“核心记忆”。任何试图用“美好”“宽容”来稀释仇恨的表述,都会被视作“历史虚无”。企业若想借话题营销,必须先回答“立场站位”问题,再谈价值输出。

2. 公众人物“私域”已死

于东来删帖、锁号、隐身,仍挡不住截图满天飞。在算法时代,任何一条“仅粉丝可见”都可能被考古、被二次创作、被剪辑成“铁证”。企业家若想“放飞自我”,就得接受“市值陪葬”的代价。

3. 品牌信任修补成本远高于维护

胖东来多年坚持“高成本人性化管理”,换来河南人民“用脚投票”的忠诚;可一旦“民族立场”受质疑,过去所有善举都会被重估——“你给员工放假,却给历史减场?”信任崩塌只需一夜,重建却要年年月月。于东来若想修复关系,需要的不是“暂避风头”,而是公开说明排片逻辑、设立历史题材影片专项基金、用制度表达立场,而非“鸡汤”或“隐身”。

商业世界不缺聪明,缺的是敬畏。真正的“企业家精神”,除了创新、冒险、效率,更应包含对社会情绪的敏锐、对历史记忆的敬畏、对公共议题的边界感。于东来最新朋友圈写道:“学会闭嘴也是一种修行。”或许,这是他在两次翻车之后最真诚的反思。公众愿意给“良心老板”改错机会,但市场不会为“人设”兜底。民族情感与商业伦理从来不是对立面,唯有尊重前者,后者才能长青。