53岁男子乙肝多年,肝脏依然红润柔软,医生:他的经验值得借鉴

53岁,乙肝史超过25年,按理说肝脏早该“伤痕累累”,可检查结果却让医生都直呼意外——肝脏边缘整齐,质地柔软,颜色红润,几乎和健康人没差别!

这不是天方夜谭,而是真人真事。患者刘师傅的生活方式,像是给肝脏穿了一件防弹衣,硬是把肝炎拖成了“和平共处”。医生看后感叹:这人不是命硬,是方法对了!

说起刘师傅,十里八乡都知道他是个“老慢性”,二十多年前查出乙肝,家里人当时都吓坏了,觉得这病拖不得。

可他不慌不忙,干脆把这事当成“长期合租”,把乙肝当成室友来管理,而不是死磕敌人。没熬夜、没乱吃药、没信偏方,更重要的,是他活得通透。

熟人问他秘诀,他乐呵呵说:“我就是把肝当成老婆一样疼着,舍不得让它受委屈。”这话听着像笑话,其实暗藏真理。数据显示,我国慢性乙肝患者超七千万,其中近三分之一最终发展为肝硬化或肝癌。而刘师傅之所以能“逆天改命”,关键是他没让炎症有机会“升级打怪”。

医生告诉我们,肝脏是个沉默器官,坏起来悄无声息,修起来却是千疮百孔。刘师傅从不等身体出问题才去医院,每年两次肝功能检查、一次B超雷打不动,他说:“开车都怕抛锚,身体更得提前保养。”这不是胆小,而是智慧。

饮食上,他有个怪癖:饭菜不重口,连辣椒酱都只闻不吃。有人笑他“没滋没味”,可他却把“清淡”吃出了一身轻。研究显示,长期高脂高糖饮食会加重肝脏负担,尤其是病毒性肝炎患者,更容易出现脂肪肝、肝纤维化并发症。刘师傅的饮食,其实就是在给肝脏减负,让它喘口气。

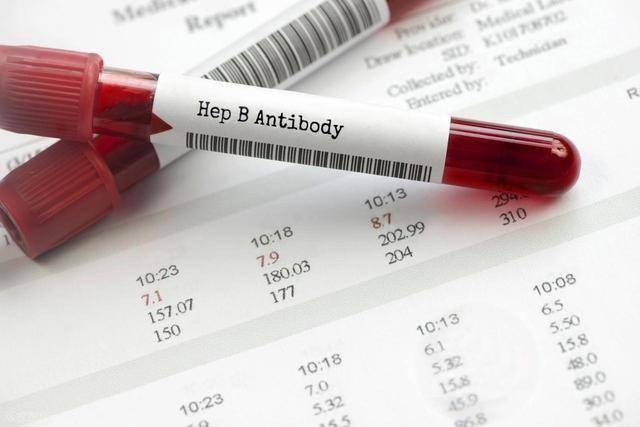

更让人意外的是,他不靠药物“死扛”。十年前他开始服抗病毒药物,没有间断,没有擅自停药,也不相信“神药”广告。他说:“对乙肝,硬碰硬是输,得顺着它的路,把它困死在笼子里。”

数据显示,规律使用抗病毒药物,如恩替卡韦或替诺福韦,可有效抑制病毒复制,大大降低肝癌风险。

刘师傅还有个坚持了十几年的习惯:每天傍晚绕村子走三圈,不求暴汗,只求微喘。他笑说:“这不是锻炼,是跟肝脏谈恋爱。”

不少人一听锻炼就想到健身房,其实适度有节奏的活动,反而更适合肝病患者。研究发现,每天30分钟的中等强度运动能有效改善肝脏脂肪代谢,让肝细胞“活力满满”。

他还有一条不成文的“家规”:不生闷气,不吵架,气到嗓子眼也得咽下去。看似“憋屈”,其实是对肝的保护。中医讲“怒伤肝”,现代医学也发现,长期情绪压抑或波动,会影响内分泌和免疫系统,加快疾病进展。刘师傅说得直白:“再大的事,不如命大。”

很多人觉得乙肝患者注定“低调做人”,不敢吃,不敢动,甚至不敢结婚生子。可刘师傅用行动打了个响亮的“反击”:“病是病,人还是人,不能让病决定我的人生。”他不仅生活自理,还帮村里搞起了小型养殖,儿子大学毕业,他乐得嘴都合不上。

医生在复查时感慨:“这么多年的乙肝患者,肝脏还能这么‘水灵’,真不多见。”刘师傅笑着说:“我就是把肝当成合伙人,不让它吃亏。”一个人的养生路,走得稳不稳,其实看他有没有用心。有些人把健康交给运气,有些人把健康当成投资,刘师傅显然是后者。

乙肝不是绝症,怕的是疏于管理、轻信偏方、情绪爆雷。刘师傅的“养肝经”看似朴素,实则是对身体最深的敬畏。他给我们上了一课:不是命好,而是活得有“肝”性。人这一生,说到底,拼的不是运气,是选择。肝好,人生才顺。不求轰轰烈烈,只求安安稳稳。

本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识。文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。

参考文献:

1. 《中国病毒性肝炎防治指南(2023年版)》

2. 《慢性乙型肝炎抗病毒治疗专家共识(2022年修订)》

3. 《肝病防治》杂志,2023年第1期

4. 中华医学会肝病学分会发布数据与流行病学调查报告