原创 一个师就有1000多支冲锋枪,真打起近战来,火力相当凶猛

创始人

2025-10-02 04:40:32

0次

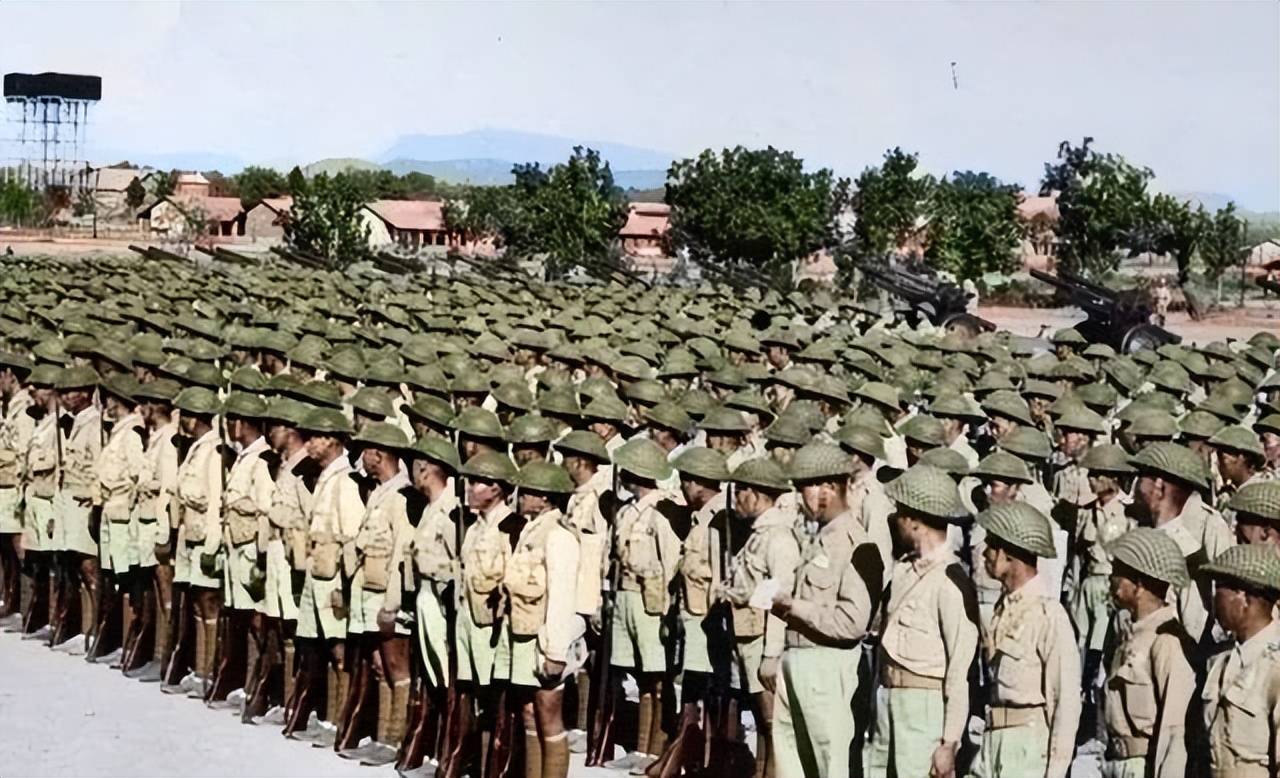

太平洋战争中美军与国军美械部队的火力优势 在太平洋战场上,美军展现出了对日军的压倒性火力优势。这种优势不仅体现在远程火力打击上,即使在近距离交火时,美军同样占据绝对上风。日军惯用的步兵白刃冲锋战术,实际上需要建立在己方火力占优的基础上才能奏效。当面对火力更强的美军时,这种战术往往适得其反。 当日军士兵冒着枪林弹雨冲到近战距离时,等待他们的是美军密集的近战火力网。 美军发现,相比日军疯狂的自杀式冲锋,那些躲在坚固工事里负隅顽抗的日军反而更难对付。

- 特务排4支 - 步兵营:每营66支(3个连各17支,机枪连15支) 虽然按照设计初衷,这些冲锋枪主要是作为直属部队的自卫武器,但实际使用中,许多部队将部分冲锋枪下放到步兵班,由正副班长使用,大大增强了基层作战单位的近战火力。只有搜索连、特务连、炮兵单位等特殊部队仍保持集中配置。 实战效果 这种火力配置在战场上产生了显著效果。时任第11师师长的杨伯涛回忆,当日军凭借武士道精神发起白刃冲锋时,装备冲锋枪的部队在数步距离内实施密集扫射,往往能造成日军大量伤亡。据记载,第11师实际配发了1052支冲锋枪,几乎达到满编状态,在近战中对付缺乏自动武器的日军可谓游刃有余。 值得注意的是,由于直属部队步枪比例较低,当战场上出现密集冲锋枪声或发现冲锋枪比例较高的单位时,往往意味着附近可能有敌军指挥机构。这一特点也成为战场识别的重要依据。

相关内容

热门资讯

2025年健康新发现:胶原蛋白...

胶原蛋白:不仅是美容的秘密 在美容界,胶原蛋白一直是追求年轻肌肤的热门成分。然而,最近的研究发现,胶...

原创 一...

“一天只吃一餐”听起来像是减肥的捷径,但真相可能让你大跌眼镜——短期可能掉秤,长期却会毁掉代谢,甚至...

冬至后“寒气重”,女人们多吃这...

嘿,家人们!冬至都过去老长时间啦,这天儿是越来越冷咯。你就说吧,一到这时候,咱身体都跟着有变化。代谢...

冬季药茶防感冒:听茶声,祛病气

茶叶作为一种药物,与其他药物配伍应用,是药茶实际应用的扩充发展,用一味茶叶治病,毕竟势单力薄,主治范...

原创 昆...

昆仑山是我国的一座神山,被誉为万脉之祖,几乎所有的名山都与它息息相关。自古以来,昆仑山都享有崇高的地...

罗淑佩:取消除夕烟花影响海景酒...

大埔宏福苑火灾发生至今个多月。文化体育及旅游局局长罗淑佩今日(30日)出席一个电台节目时表示,市民心...

奏响岁末欢庆乐章,这些文旅商体...

来源:滚动播报 (来源:上观新闻) 岁末将至,上海年味渐浓。为丰富市民游客节庆体验,打造国际化城...