原创 胃不舒服不是小毛病,小心幽门螺杆菌,及时治疗,别传染给家人

“明明三餐规律,却总胃胀反酸?”“体检报告上的C13阳性,是得了胃癌吗?”在消化科门诊,这样的疑问每天都在上演。有一种细菌,它悄悄潜伏在50%中国人的胃里,可能引发胃炎、胃溃疡,甚至与胃癌密切相关——它就是幽门螺杆菌(Hp)。

幽门螺旋杆菌:胃里的"间谍",比你想象的更危险

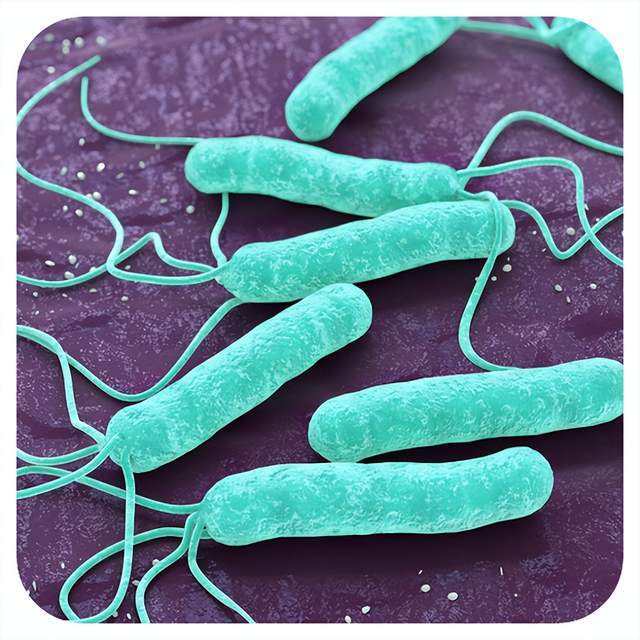

幽门螺旋杆菌(简称Hp),听起来像科幻片里的反派,但它是真实存在的。它是一种能在强酸胃液中存活的螺旋形细菌,靠分泌"中和剂"在胃里安家落户。它能钻进胃黏膜,长期寄生,一藏就是几十年。

为什么说它危险?

世界卫生组织(WHO)已将其列为1类致癌物——和烟草、石棉同级别!70%的胃癌都与它有关。更可怕的是,它不像感冒那样"来得快去得快",而是会"潜伏",在你毫无察觉时慢慢破坏胃部。

感染了,为什么"没感觉"?

"我胃没不舒服,为啥要治?"这是很多人对幽门螺旋杆菌的误解。

真相是:70%的感染者毫无症状!

就像你手机里装了病毒,但没触发任何警报。幽门螺旋杆菌感染后,只有约30%的人会感到胃胀、胃痛、反酸、口臭。但这不意味着它"没伤害"。

为什么没症状?

它在胃里"悄悄工作":破坏胃黏膜,引发慢性炎症,慢慢让胃"失去保护层"。就像房子外墙慢慢剥落,但你还没发现裂缝。

更可怕的是:

1. 胃癌早期几乎无症状,等到有症状,往往已是中晚期

2. 70%-80%的胃癌发现时已是中晚期,五年存活率低于30%

3. 无症状≠无风险,只是"还没到爆发点"

为什么感染会导致体重下降?

1. 炎症影响:胃炎、胃溃疡导致胃痛、反酸,食欲下降

2. 吸收障碍:胃黏膜受损,营养吸收不足,能量负平衡

3. 其他因素:恶心、呕吐、早饱感,进一步减少进食量

但也有例外:

有些人感染后反而变胖——因为细菌可能影响胃饥饿素分泌,增加食欲。体重变化因人而异,但"体重骤降"往往是胃部问题的警示信号。

如何知道自己是否感染?

别等"胃痛"才检查!幽门螺旋杆菌感染的检测方法有:

1. 呼气试验(最常用):

空腹喝下含标记碳的胶囊,30分钟后吹气检测。无创、准确,但检查前需停用抑酸药2周。

2. 胃镜检查:

直接观察胃部病变,可取组织做快速检测。适合有"报警症状"(消瘦、黑便)的人群。

3. 粪便抗原检测:

适合儿童,操作简单,敏感度高。

重点提醒:

1. 感染后不一定有症状,但"无症状"≠"安全"

2. 有胃癌家族史、胃溃疡病史者,建议主动筛查

3. 体检发现"阳性",别慌,及时治疗即可

治疗:不是"吃药就行",而是"精准打击"

很多人以为"吃点抗生素就完事",但幽门螺旋杆菌的耐药性越来越强,治疗方案必须精准。

标准治疗方案:

"四联疗法"——质子泵抑制剂(PPI)+铋剂+两种抗生素,疗程10-14天。

关键点:

1. 治疗期间严格按医嘱用药,不能自行停药

2. 治疗结束后1个月复查(停药后才能查)

3. 复查阴性后,仍需定期随访

为什么必须治疗?

1. 根除后,胃黏膜炎症改善,胃癌风险显著降低

2. 早期根除(18-40岁最佳),几乎可完全消除胃癌风险

3. 无症状感染者也建议治疗,避免未来风险

预防:从"小习惯"开始,堵住感染源头

幽门螺旋杆菌主要通过"口腔-口腔"和"胃-口腔"途径传播。预防关键在于切断传播链:

1. 公筷制必须落实

家庭聚餐时,准备专用公筷。这是阻断传播的最有效方式。

2. 戒掉口对口喂食

别再把食物嚼碎喂孩子!这是儿童感染的重要源头。

3. 定期更换牙刷

潮湿的牙刷是细菌温床,建议每3个月换一次,感冒后立即更换。

4. 注意饮食卫生

避免生食、不洁食物,餐前便后洗手,减少感染风险。

5. 家庭成员共同检查

如果一人感染,建议全家检查治疗,避免交叉感染。

特别关注:这些人群要当心!

1. 儿童:感染后是否治疗存在争议,一般不建议对12岁以下无症状儿童进行检测和治疗

2. 孕妇:通常不建议在此期间检测和治疗

3. 老年人:需要综合评估身体状况和用药风险

幽门螺杆菌感染不是“胃病”的代名词,但它是可以预防、可以治愈的疾病。通过科学检测、规范治疗和健康生活方式,我们完全能将这个“胃部炸弹”拆除。记住:一次呼气试验,可能挽救你的一生。从今天起,关注胃部信号,定期筛查,让健康从“胃”开始!