条口穴:小腿的“通经止痛要穴”,这些实用知识帮你护好下肢

在人体小腿外侧,足阳明胃经上分布着多个调节下肢功能的穴位,条口穴便是其中之一。它并非拥有“奇效”,却因能精准疏通小腿经络、缓解局部疼痛,成为中医调理下肢关节与肌肉不适的常用穴,尤其在改善膝盖疼痛、小腿僵硬方面颇具针对性。

一、条口穴的“特别之处”与偏爱它的名医

条口穴的“特别”,核心在于它是足阳明胃经上“通经活络、散寒止痛”的关键穴位,且紧邻小腿肌肉与膝关节,能直接作用于下肢易劳损部位。中医认为,足阳明胃经气血充足,刺激条口穴可快速疏导经络瘀滞,为膝关节与小腿肌肉输送气血,缓解“不通则痛”的问题。

在中医历史上,金元时期名医窦汉卿对条口穴的运用尤为重视。他在《针经指南》中强调“凡关节不利、肌肉痹痛,多从经络疏通入手”,认为条口穴对膝关节疼痛、小腿抽筋等问题有独特调理作用,常通过刺激该穴位改善因经络阻滞导致的下肢活动不利,其“循经取穴、直达病所”的思路为后世运用条口穴提供了重要参考。

二、条口穴能调理哪些问题?这两类情况可重点关注

条口穴的调理范围围绕“下肢经络阻滞”与“局部疼痛”展开,并非覆盖所有病症,以下两类情况较为常见:

1. 膝关节相关不适:长期爬楼梯、蹲起频繁或膝关节劳损,易导致膝盖疼痛(尤其上下楼、屈膝时明显)、膝关节僵硬,条口穴通过疏通膝关节周围经络,可辅助缓解这类劳损性膝痛。

2. 小腿肌肉与经络问题:久坐、久站或运动后,可能出现小腿肌肉酸痛、抽筋(腓肠肌痉挛)、小腿发沉,刺激条口穴能放松小腿肌肉、疏通气滞,改善这类局部不适。

其中,在调理“膝关节劳损性疼痛”(如中老年人常见的上下楼膝痛、久坐后起身膝僵)方面,条口穴的效果相对更直接,可作为这类日常膝关节不适的辅助调理选择。

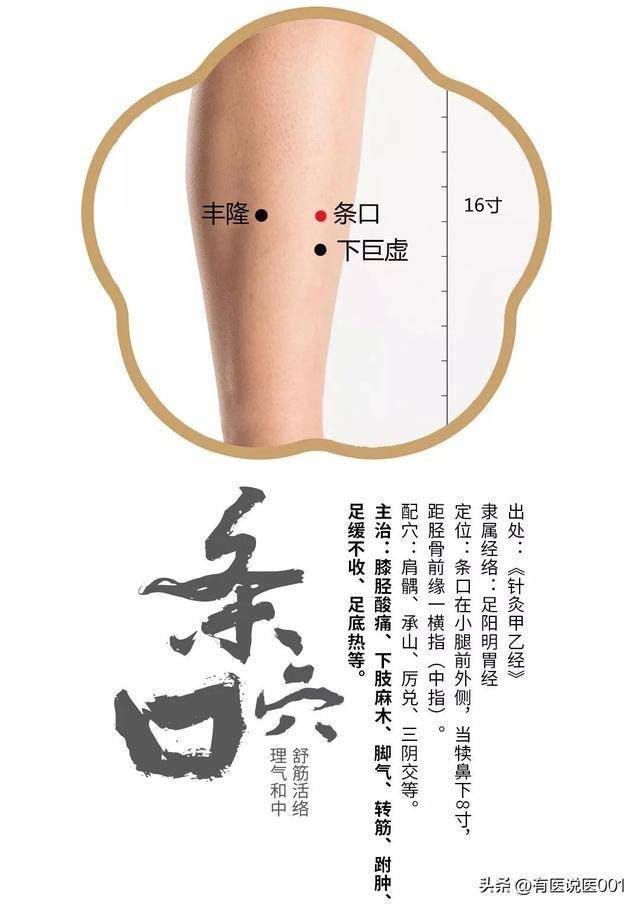

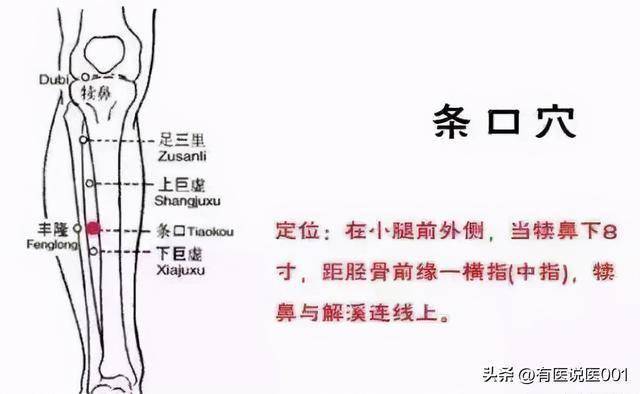

三、2步快速定位条口穴,在家轻松找对

条口穴位于小腿外侧,定位可借助已熟悉的足三里穴作为参照,步骤简单清晰:

1. 先按之前的方法找到足三里穴(外膝眼下3寸,胫骨外侧1横指处);

2. 从足三里穴向下方垂直移动1寸(约1横指宽度,以自身手指为准),按压时有明显酸胀感的位置,就是条口穴。简单来说,就是“足三里穴下1寸,胫骨外侧缘附近”,左右小腿各有一个。

四、扎针、按摩、艾灸怎么选?不同方式各有侧重

条口穴位于小腿肌肉丰厚处,刺激方式需结合需求与安全性,日常保健与专业治疗需明确区分:

- 按摩:最适合日常保健,操作简单安全。坐姿时屈膝,用拇指指腹或手掌根部轻轻按揉条口穴,每次3-5分钟,力度以感到酸胀为宜,膝盖或小腿不适时操作,可快速缓解局部紧张。

- 艾灸:适合下肢畏寒、经络虚寒的人群(如冬季小腿发凉、遇冷膝盖疼痛加重),艾灸的温热特性能温通经络、散寒止痛。艾灸时保持艾条与皮肤3-5厘米距离,采用“温和灸”,每次10-15分钟,建议在膝盖或小腿发凉时操作,辅助改善虚寒性疼痛。

- 扎针:属于专业医疗操作,需由执业中医师完成。条口穴下方有小腿神经与血管,自行扎针可能因角度不当损伤神经,绝对禁止在家尝试,仅能在正规医疗机构由专业人员操作,用于针对性调理较明显的膝痛或小腿问题。

日常保健优先选“按摩”,下肢畏寒者可搭配“艾灸”;扎针则必须交给专业医生,切勿自行操作。

五、搭配这2个穴位,调理效果更全面

条口穴搭配其他穴位,可针对不同下肢问题增强调理作用,以下两组搭配适合日常参考:

1. 调理膝关节疼痛:条口穴+阳陵泉穴:阳陵泉穴在膝盖外侧下方(腓骨头前下方凹陷处),是调理下肢关节的常用穴,与条口穴搭配,可同时疏通膝关节内外侧经络,增强缓解膝痛、改善关节活动度的效果,适合膝关节劳损或轻度关节炎引起的不适。

2. 缓解小腿抽筋:条口穴+承山穴:承山穴在小腿后侧(踮脚时小腿后侧肌肉隆起的尖端凹陷处),能放松小腿后侧肌肉,与条口穴搭配,可同时调理小腿前侧与后侧,缓解小腿抽筋、肌肉酸痛,适合运动后或夜间小腿抽筋的情况。

六、牢记3个注意事项,避免不当操作伤身体

刺激条口穴虽相对安全,但仍有3点需特别注意:

1. 扎针务必专业:再次强调,条口穴邻近小腿神经与血管,自行扎针可能引发神经损伤、出血或感染,仅能由正规医院执业中医师操作,不可在家尝试。

2. 按摩力度需适中:小腿肌肉较坚韧,按摩时力度过轻可能无效,过重则易导致局部肌肉酸痛加重,以“酸胀不刺痛”为最佳力度,避免暴力按压。

3. 不替代疾病治疗:条口穴的调理作用仅限于“日常保健”和“轻度下肢不适辅助缓解”,若出现持续剧烈膝痛(伴随关节肿胀、活动受限)、小腿麻木无力(可能提示神经病变)、膝关节畸形等症状,需及时就医明确病因(排除膝关节骨性关节炎、腰椎间盘突出压迫神经等疾病),接受正规治疗,不可依赖穴位刺激延误病情。

总之,条口穴是一个实用的下肢止痛保健穴位,掌握正确的定位和温和的刺激方法,能为膝关节与小腿健康提供助力,但需理性看待其功效,不夸大、不滥用,尤其注重操作安全,才能真正发挥它的价值。