施宣赫老师:别再瞎祛湿了!分清体质、找对方法,湿邪才能真的排出去

什么是“湿邪” ?早上起床脸肿眼肿,大便黏在马桶上冲不干净,明明没吃多少却总觉得腹胀,天气一潮关节还隐隐作痛…… 更揪心的是,很多人跟风喝薏米水、煮红豆汤,祛湿没效果不说,反而越喝越怕冷、胃越喝越凉 —— 这不是祛湿,是在伤脾!

施宣赫老师结合中医理论与临床经验,从 “湿邪来源”“体质辨证”“误区规避”“养脾根本” 四个维度,帮大家找到适合自己的 “清湿之道”,避开盲目祛湿的坑。

一、先搞懂:你身上的 “湿”,到底从哪来?

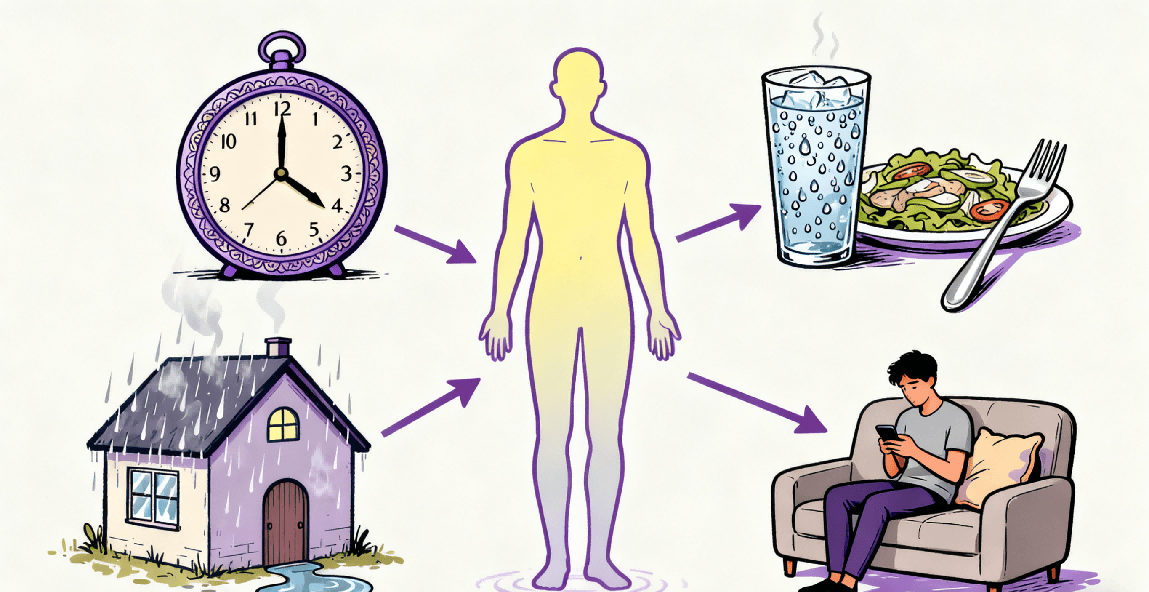

很多人以为 “湿” 就是喝多了水或淋了雨,其实中医关注的 “湿” 多为 “内湿”,根源与脾胃功能、经络状态密切相关。

《黄帝内经》提到 “诸湿肿满,皆属于脾”,脾如同身体的 “抽水机”,负责将食物转化为营养,并排出多余水湿;经络则是 “排水管道”,输送水湿至代谢通道。若 “抽水机” 动力不足(脾胃虚弱),或 “管道” 堵塞(经络不通),水湿滞留体内,就形成了 “湿邪”。

现代人的湿邪,多是不良习惯 “养” 出来的:

常吃外卖、喝奶茶,甜腻油腻食物让脾胃 “超负荷”,长期下来 “抽水机” 乏力;

白天久坐、下班躺卧,经络像 “堵了淤泥的管道”,水湿难以运输;

夏天贪凉喝冰饮、吹空调,冬天露腰露脚踝,寒气损伤脾胃,“抽水机” 运转受阻;

盲目跟风喝薏米水 —— 薏米性凉,若本身体寒,不仅无效,还会加重脾胃虚弱。

这些习惯不改变,湿邪会逐渐累积,从初期的舌苔厚、腹胀,发展为水肿、长痘,甚至关节痛、囊肿,切勿等小问题拖成大麻烦才重视。

二、最关键:先辨体质,再谈祛湿!

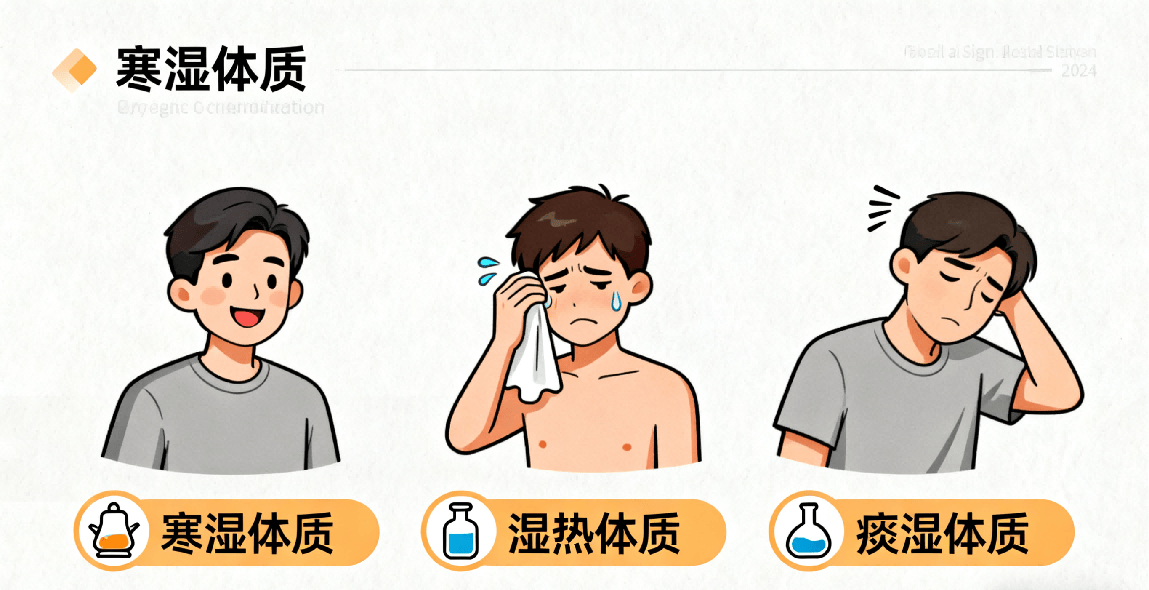

祛湿的核心不是 “吃什么”,而是 “匹配自身体质”。施宣赫老师将常见湿邪体质分为三类,教大家辨证分辨、对症调理:

1. 寒湿体质:怕冷、舌苔白厚,要 “温着排”

典型表现:平时手脚凉,吃生冷易腹泻,舌苔白厚如霜,湿邪裹着寒气滞留体内。调理方法:

喝 “生姜炒米茶”:大米干炒至发黄,加 3 片生姜、1 碗水煮开,晨起温饮。炒米健脾,生姜散寒,温和助力水湿排出;

艾灸 “关元穴”“足三里穴”:每晚用艾灸盒温灸关元穴(肚脐下 4 指宽)、足三里穴(膝盖下 4 指宽,胫骨外侧 1 指),每次 15 分钟。艾灸热气能 “烘散” 寒湿,坚持两周可见手脚冰凉、舌苔厚腻改善。提醒:忌喝薏米水、绿豆汤等凉性饮品,以免加重寒气。

2. 湿热体质:口苦、长痘,要 “清着排”

典型表现:常口苦口臭,脸上出油长痘,大便黏马桶,舌苔黄厚,湿邪夹杂热气 “闷在体内”。调理方法:

煮 “赤小豆茯苓茶”:赤小豆 15g、茯苓 10g 加水煮 20 分钟,代茶饮用(不加薏米,避免伤胃)。赤小豆清热利湿,茯苓健脾,兼顾清热与护脾,喝一周可缓解口苦、长痘;

中药泡脚:金银花 10g、蒲公英 10g、艾叶 5g 加水煮 15 分钟,放温后泡脚 20 分钟。热气从脚底上行,带动湿热通过毛孔排出,泡后让汗自然干,效果更佳。提醒:忌吃生姜、桂圆等温性食物,以免助长热气。

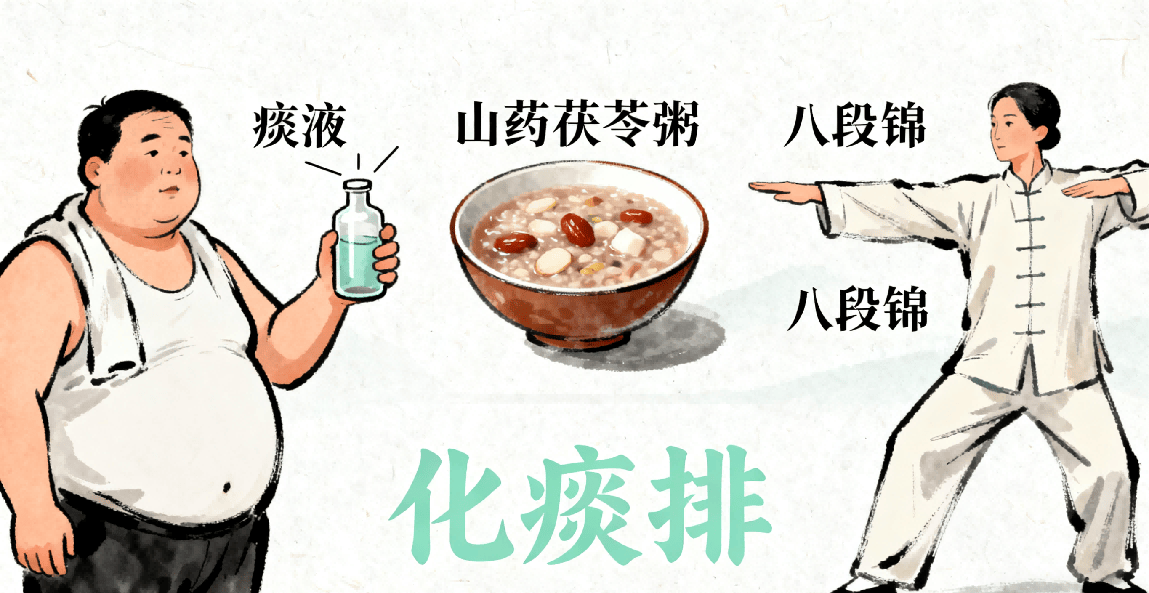

3. 痰湿体质:虚胖、痰多,要 “化痰排”

典型表现:平时痰多、嗓子有异物感,体型偏胖、肚子松软,湿邪长期滞留凝结成 “痰”。调理方法:

喝 “陈皮山楂茶”:陈皮 5g、山楂 10g 用开水泡 10 分钟,每日 2 杯。陈皮化痰理气,山楂消食化积,减轻脾胃负担,坚持饮用可减少痰液、缓解腹胀;

按揉 “丰隆穴”:丰隆穴位于膝盖外下侧 2 指宽处,是中医 “化痰祛湿关键穴”。每日用拇指按揉 3 分钟(以酸胀为宜),按后可感嗓子清爽、身体轻松。提醒:少吃甜腻、油腻食物,避免痰液增多、湿邪堆积。

三、讲真:这些 “祛湿误区”,施宣赫老师见一次说一次!

临床中,施宣赫老师发现很多人祛湿无效,都是踩了以下误区,需重点规避:

误区 1:祛湿只靠吃,不调习惯

有人天天喝祛湿茶,却仍喝冰饮、久坐不动 —— 如同 “一边拖地一边洒水”,永远无法彻底清湿。施宣赫老师强调:祛湿的关键是 “改习惯”,少喝冰饮、少吃甜腻,每天快走 30 分钟(运动通经络助排湿),睡前顺时针揉肚子 10 分钟(促脾胃蠕动),比单纯喝祛湿茶更有效。

误区 2:追求 “快速祛湿”,用猛药

部分人想快速见效,盲目吃泻药、喝强效祛湿汤 —— 湿邪是长期累积的,需循序渐进排出,猛药只会损伤脾胃。施宣赫老师建议:“每周观察舌苔,若舌苔变薄、大便成形,就是祛湿见效的信号,别追求‘几天见效’,稳调才能不反弹。”

误区 3:所有人都能拔罐祛湿

很多人认为 “拔罐必祛湿”,实则不然。施宣赫老师解释:拔罐仅适合寒湿体质,可吸出寒气与湿邪;湿热体质拔罐会加重热气滞留,痰湿体质效果差还可能伤皮肤 —— 需先辨体质,再决定是否采用。

四、最后想说:祛湿的根本,是养好脾胃

施宣赫老师强调:祛湿的核心不是 “排湿”,而是 “养脾”—— 脾是 “抽水机”,脾功能强了,水湿自然能正常代谢,无需刻意祛湿。他分享三个 “日常养脾小技巧”,比任何祛湿方法都管用:

吃饭别着急:细嚼慢咽,每口饭嚼 20 下,减轻脾胃消化负担;

别让肚子受凉:夏天少穿露脐装,晚上睡觉盖好腹部,脾胃怕凉,保暖即养脾;

吃 “养脾家常饭”:小米粥、南瓜、山药、炒扁豆等温和食材,每日适量食用,脾养好了,湿邪自然消失。

湿邪并非 “顽疾”,只要辨对体质、用对方法、养好脾胃,就能慢慢排出。别再盲目跟风祛湿,根据自身情况选对路,才能让身体清爽,远离湿邪困扰。

【健康科普声明】本文为中医祛湿养生经验分享,所载内容仅为健康知识介绍,不构成任何诊疗建议、用药指导或疗效承诺。个体体质与具体情况存在差异,若湿邪困扰严重,建议咨询专业医师,在指导下调理,切勿自行盲目操作。

如果仍分不清自身体质,或尝试调理后效果不佳,可以在评论区说说你的具体症状,施宣赫老师会尽量为大家解答,帮大家找到适合的清湿方向。