聚焦青少年心理健康!全国首部青少年心理健康疗愈舞台剧《这不是儿戏》今日成都首演

在这个信息爆炸、竞争日益激烈的时代,青少年的内心世界正面临挑战。《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》显示,中国青少年的抑郁检出率为24.6%,其中轻度抑郁为17.2%,重度抑郁为7.4%,这些数据如同一面镜子,映照出当代青少年成长路上不容忽视的心理困境。今天,值此第34个世界精神卫生日之际,全国首部青少年心理健康疗愈舞台剧《这不是儿戏》在成都隆重首演,用创新的艺术形式为青少年心理健康议题注入全新活力。

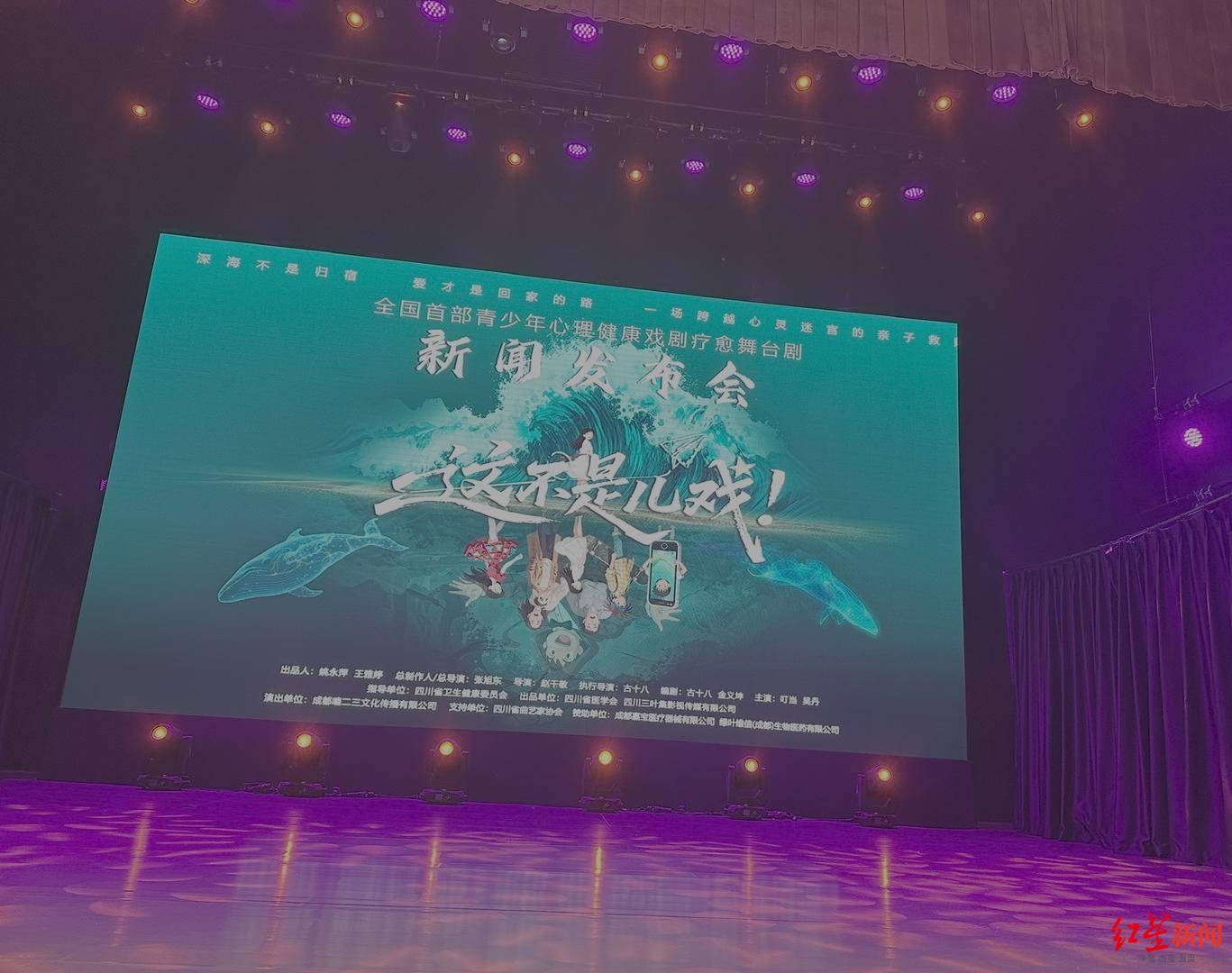

▲全国首部青少年心理健康疗愈舞台剧《这不是儿戏》举行新闻发布会

青少年心理健康面临挑战

当心理健康遇见舞台喜剧,是创新破局

《这不是儿戏》的诞生,标志着心理健康普及迈入了全新阶段。该剧于成都城市音乐厅的正式首演,创造性地将专业的心理健康知识融入真实感人案例,通过话剧这一雅俗共赏的艺术形式,打破了传统心理健康教育的壁垒。

据主创团队介绍,这部剧的独特之处在于其“喜剧疗愈”的定位。在90分钟、六幕戏的精彩演绎中,该剧巧妙地将抑郁症、学业压力、代际沟通、家庭期望等沉重话题,转化为富有喜剧色彩又不失深度的艺术表达,这种“笑中带泪”的呈现方式,让观众在轻松愉悦的氛围中自然而然地接纳心理健康知识,在情感共鸣中反思教育方式的得失。

四川省医学会会长徐斌在该剧的发布会上发言指出,当前青少年群体正面临多重压力挑战——身心发育阶段固有的脆弱性、抗压能力尚在构建中的不稳定性、学业压力和成才评价标准形成的持续压力源,以及社会负面案例可能引发的效仿效应。这些因素相互交织,使得青少年心理健康问题成为当前公共卫生领域的重大课题。

▲四川省医学会会长徐斌(左)与该剧总制作人、总导演兼主演叮当(右)

华西医院心理卫生中心教授张骏的临床观察揭示了一个普遍现象:多数家长往往在孩子出现明显心理问题后才匆忙求医。这种“重治疗、轻预防”的应对方式,凸显了心理健康教育在普及深度和广度上的不足。医学干预的局限性警示社会,心理健康问题的解决必须前移阵地,将重点放在预防和早期识别上。

▲华西医院心理卫生中心教授张骏指出,预防和早期识别心理健康问题很重要

创作源于一次揪心的“帮忙”

舞台场景全部源自真实病例

红星新闻记者了解到,该剧的创作灵感源于一次令人揪心的“帮忙”。该剧总制作人、总导演兼主演,巴蜀笑星叮当透露,这部剧的创作源自朋友委托为孩子挂号精神卫生科的请求。这个偶然事件让他直面青少年心理健康问题,也促使他深入关注这个社会议题。

在四川省卫健委、四川省医学会等单位的专业支持下,创作团队展开了扎实的实地采风。他们走进医院,收集第一手病例资料,将发生在无数家庭中的真实故事提炼升华,最后在舞台上呈现的每一个场景,都源于真实病例,这也赋予了作品强大的感染力和说服力。

据悉,《这不是儿戏》的推出,展现了社会各界对青少年心理健康问题的协同应对。从专业医疗机构的技术支持,到文艺工作者的艺术创新,再到政府部门的指导,这种跨领域的合作模式为心理健康促进工作提供了新思路。

四川在心理健康服务体系建设方面的努力也值得肯定,依托华西国家精神医疗中心的专业优势,省级医疗机构以及各地市州的医疗机构协同努力,整合全省500多个心理门诊和睡眠门诊资源,打造“12356”24小时援助热线,构建起覆盖全省的精神卫生防治网络。这些基础设施的建设,都为青少年心理健康提供了坚实的专业保障。

舞台之外

心理健康促进平台正在构建

剧组的目光并未局限于舞台。据介绍,他们此次不仅希望给观众带来视觉的享受,更期待能以这部剧为契机,引发公众对青少年心理健康问题的广泛讨论,促进家庭内部的有效沟通,凝聚社会各界对青少年成长的关注。

他们规划了一系列后续行动:公益讲座、心理咨询训练营、专业工作坊、配套教育材料和线上课程的开发,这些举措将共同构成一个立体的、持续发挥效力的心理健康促进平台,确保项目影响力持续深入。

当观众在剧场中跟随剧情发展欢笑、感动、落泪、思考时,心理健康意识的种子已然在心底悄然生根。

(提示:观众可通过大麦网、猫眼演出等票务平台,或成都城市音乐厅售票处购买演出门票)

红星新闻记者 章玲 摄影报道

编辑 许媛