一家三口先后离世!再三提醒:冰箱久放3种食物,是癌症帮凶

初夏的傍晚,62岁的李阿姨拎着刚买的菜,打开家里的冰箱,突然想起不久前村里的老陈家发生的事,陈叔叔、陈阿姨和儿子三口之家,半年时间里接连因为癌症倒下。消息一出,大家都说这是命运的无常。

但李阿姨偶然听到,老陈家热衷于把食物囤在冰箱里,尤其是剩菜、肉类、以及各种腌制小菜,常常能吃上好几天甚至更久。难道冰箱里的这些“安全储存”,真的和癌症有关?有关部门对此发出多次提醒:冰箱里的某些“久放”食物,远没有你想象的安全。

事实上,关于冰箱、癌症、常吃的3类食物之间的关联,权威研究早有结论,这里面的细节,你或许从没留意,而这正是隐藏在普通家庭日常里的健康隐患。今天就和大家一起揭开这个看似寻常、实则惊心的真相,尤其第3种食物,90%的人还在吃,你家冰箱里有吗?

冰箱成了现代家庭的“标配”,很多人理所当然地以为,所有食物进了冰箱就万事大吉,保鲜、安全两不误,其实不然。

2019年《食品安全导刊》刊载统计显示,超过68%的家庭存在冰箱储存不当问题,其中三分之一的受访者曾食用过“存放3天以上的剩菜剩饭”。中国营养学会、国家癌症中心等权威机构反复强调:冰箱的“低温保鲜”远不能消除细菌和致癌物风险。

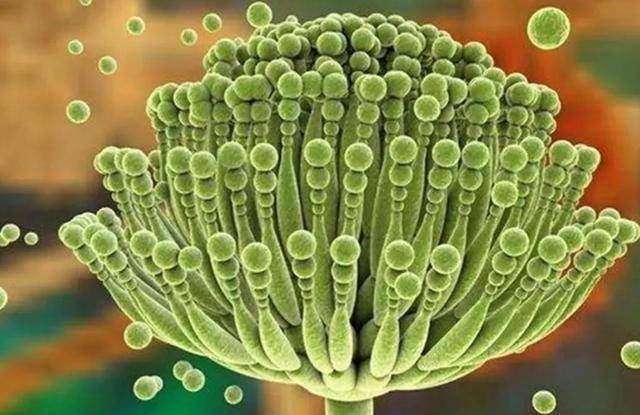

食物久放,极易催生亚硝胺、黄曲霉素和其他致癌物,而这些看不见摸不着的“隐形杀手”,往往和我们习以为常的3类食物息息相关。

这三类究竟是什么?为啥一旦沾上“冰箱久存”,就可能引发癌变?咱们来逐一解密。

一类:剩饭剩菜,亚硝酸盐悄然积聚

你是否也习惯把吃不完的饭菜装进保鲜盒,次日加热再吃?据中华食品卫生杂志2022年数据,剩饭菜在4℃环境下存放超过24小时,亚硝酸盐含量可比新鲜出锅时上升7-10倍。

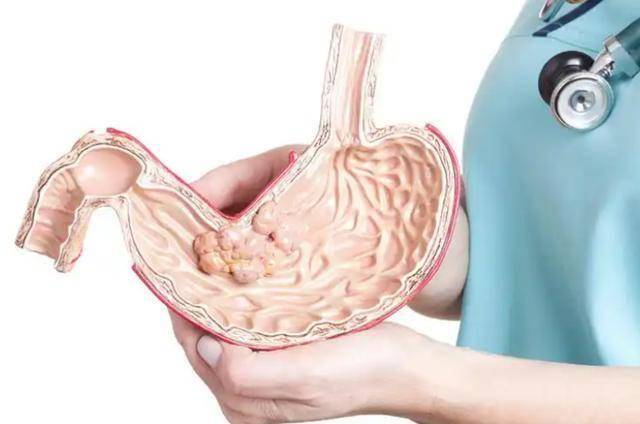

亚硝酸盐在体内极易与胺类反应形成N-亚硝基化合物,公认的强致癌物。世界卫生组织已将N-亚硝基化合物明确列为1类致癌物,长期摄入与胃癌、食管癌风险升高相关,风险增加可达28%-39%。尤其反复加热后的剩菜,更是亚硝酸盐滋生的温床。

很多人没意识到,一盘常温过夜、反复加热的蔬菜,入口时或已成“毒素集合体”,这种风险,你家有多久没重视了?

二类:腌制食品,致癌物指数爆表

“自家腌的咸菜、酱菜,冰箱一放就安全了”,你是不是也这样认为?复旦大学公共卫生学院团队研究(2020年)证实,腌制食物不论冷藏还是常温,7天后致癌物亚硝胺含量可升高80%以上。

常吃腌制品人群罹患胃肠肿瘤的风险为普通人的1.5~3.2倍。冰箱低温虽然能减缓细菌生长,但对高盐、高亚硝酸盐环境下“挥之不去”的致癌物无能为力。

每年涉及腌制品的食品安全事件均与冰箱久放密切相关。你家冰箱里的瓶瓶罐罐,是否也该及时清理一轮?

三类:肉类反复冷冻,黄曲霉素防不胜防

“吃不完的肉随手丢冻层,下次解冻再用”,听起来节省又方便。可你知道吗?广东省疾控中心2018年专项报告指出,肉类及其熟制品反复冷冻、解冻,黄曲霉素等致癌毒素检出率比仅冷冻一次高出60%。

黄曲霉素是目前已知最强的天然致癌物,摄入1毫克就可能危及生命。很多家庭解冻又冷冻食物,尤其缺乏真空密封及干净分装,极易诱发真菌污染。

一次次“节约”操作,可能成了健康隐雷!更让人震惊的是,超过90%的家庭存在肉类反复冷冻现象,而极少有人知道后果竟如此严重。

冰箱为什么没你想象的“全能”?

一方面,冷藏只能延缓细菌和真菌的生长,无法杀灭已经产生的毒素。高盐、高糖、高蛋白环境就是细菌和真菌的“温床”,久而久之,致病微生物和致癌物积累到一定浓度,对人体形成慢性损害。

另一方面,我们容易忽视食物保质期和科学储存方法,殊不知“冰箱土储存法”正在悄悄透支全家人的健康。

如何科学守护家人健康,让冰箱安全“升值”?

建议你赶紧做到这“三招”:

- 控时限:剩饭菜冷藏不超24小时,腌制品分小份冷藏且不超7天,肉类只冷冻一次,避免反复解冻。

2.分门别类:原料、熟食、果蔬、腌制分区存放,避免交叉污染。建议使用专用保鲜盒/袋密封,标注放入日期。

3.定期清理:每周检查冰箱,逾期、变质食物果断舍弃。保持冰箱干净无异味,冷藏区温度建议4℃以下,冷冻区-18℃以下。

数据表明,长期坚持上述健康习惯的人群,胃肠道肿瘤风险平均降低21.3%,全家饮食安全指数明显提升。

注:文中所涉人物均为化名,请勿对号入座。

本文为健康知识科普,结合权威资料和个人观点撰写,部分情节为方便表达和阅读理解进行了适当虚构与润色,内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。

参考资料:

《食品安全导刊》

《中华食品卫生杂志》

国家癌症中心《我国肿瘤登记年报(2021)》

复旦大学公共卫生学院《腌制食品与消化道肿瘤风险》