科学减重,助力健康人生:从原理到实践的全指南

近年来,我国超重和肥胖人群患病率呈持续上升趋势,已成为影响国民健康的重要公共卫生问题。研究证实,肥胖并非单纯的“体重超标”,而是多种慢性疾病的重要诱因 —— 它与心血管疾病、2 型糖尿病、高血压、血脂异常、非酒精性脂肪肝、生殖内分泌疾病(如多囊卵巢综合征)、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征,甚至精神心理异常(如焦虑、自卑)等密切相关。超重或肥胖不仅会显著降低日常生活质量,还会使全因死亡风险升高,科学管理体重已成为守护健康的关键一环。科学减重,助力健康人生

科学减重的核心,绝非追求“7 天瘦 10 斤” 的短期噱头,而是打造可持续的健康生活方式。它以维护健康为前提,通过 “热量消耗>热量摄入” 的核心原理实现体重管理,同时确保在减重过程中最大限度保留肌肉量、维持正常新陈代谢,并保障身心状态稳定 —— 毕竟,健康的 “瘦” 才是有意义的 “瘦”。

科学减重需从以下四方面入手:

一、膳食方面:吃对,而不是吃得少

膳食干预是减重中最关键的一环,在营养均衡的前提下、限制总能量摄入的基础上,创造合理的热量缺口(建议每日500大卡左右)。

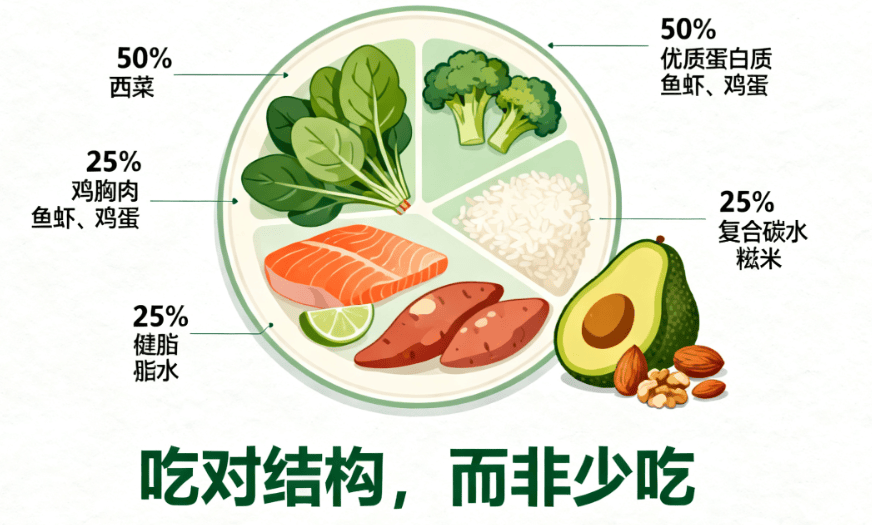

1.调整饮食结构(吃什么比吃多少更重要)

①增加优质蛋白质:蛋白质饱腹感强食物热效应高(消化它需要消耗更多能量),并能防止肌肉流失。如:鸡胸肉、鱼虾、鸡蛋、豆制品、瘦牛肉、牛奶。

②选择复合碳水:用全谷物(糙米、燕麦、全麦面包)、薯类(红薯、山药)、豆类替代精制碳水(白米、白面、面包糕点),提供持久能量,稳定血糖,避免饥饿感。

③多吃膳食纤维和蔬菜:蔬菜(尤其是绿叶蔬菜)体积大、热量低,富含维生素和纤维,可以填充胃容量,极大增强饱腹感,促进肠道蠕动。保证每餐至少有一半是蔬菜。水果要适量。

④健康脂肪:脂肪不可或缺,适量摄入不饱和脂肪酸(牛油果、坚果、橄榄油、深海鱼),避免反式脂肪酸(油炸食物、糕点),限制饱和脂肪酸(肥肉、黄油)。

2.改变饮食习惯(怎么吃)

①多喝水:餐前喝一杯水可以增加饱腹感。每天保证1.5-2升饮水,零热量且能促进新陈代谢。

②改变进食顺序:尝试“汤→蔬菜→蛋白质→主食”的顺序,可以有效控制主食的摄入量。

③细嚼慢咽:给大脑足够的时间(约20分钟)接收到“饱”的信号,避免过量进食。

④烹饪方式:多采用蒸、煮、快炒、凉拌,避免油炸、红烧、糖醋等高油高糖的烹饪方式。

⑤戒断(或极度减少)添加糖和超加工食品:含糖饮料、奶茶、饼干、零食等极易导致热量超标且营养价值低。

二、运动方面:有氧+力量,双管齐下

运动不仅消耗热量,更能改善健康水平和身体成分(增加肌肉占比)。

1.力量训练(增肌、提高基础代谢)

①肌肉是身体的“燃脂引擎”。每增加1公斤肌肉,每天会多消耗约50-100大卡的热量。减重期做力量训练可以防止肌肉流失,甚至增加肌肉,让减下去的身材更紧致有型。

② 方法:每周2-3次,每次30-45分钟。可以从自重训练(深蹲、俯卧撑、箭步蹲)开始,逐步过渡到使用哑铃、弹力带、健身房器械。

2.有氧运动(直接消耗热量、提升心肺功能)

①直接燃烧脂肪,对心脏健康有益。

② 方法:选择自己喜欢且能坚持的,如快走、慢跑、游泳、骑行、跳操等。

③建议:每周进行3-5次,每次30-60分钟的中等强度有氧运动(运动时心率加快、微微出汗但仍能说话的程度)。

④组合建议:“先力量,后有氧”效果更佳。先进行力量训练消耗掉糖原再进行有氧运动能更快地进入燃脂状态。

3.增加日常活动量(NEAT)

非运动性热消耗(NEAT)/碎片运动,常常被忽略,但却至关重要。多站少坐、用走楼梯代替电梯、多做家务、通勤多走路等,这些日常小习惯积累起来的热量消耗非常可观。

三、行为与生活方式方面:决定成败的关键

1.充足睡眠

保证每晚7-9小时的高质量睡眠。睡眠不足(<7小时)会导致瘦素(饱腹激素)减少,胃饥饿素(饥饿激素)增加,让你更想吃高热量食物。同时,身体代谢会紊乱,更容易囤积脂肪。

2.压力管理

长期压力会使皮质醇水平升高,这会增加食欲(尤其对高糖高脂食物的渴望)并增加腹部脂肪堆积。通过冥想、瑜伽、听音乐、散步等方式减压。

3.记录与监测

记录饮食:记录饮食,不是为了计算每一卡路里,而是为了审视自己的饮食结构是否合理。

关注围度而非体重:体重受水分、激素等影响每天波动很大。多关注腰围、臀围及体脂率的变化以及衣服的合身度,这比体重秤上的数字更重要。每周称重1次即可。

4.设定合理目标

减重不是越快越好,每周减掉0.5-1Kg是安全且可持续的速度。快速减重会导致肌肉大量流失和基础代谢损伤,极易反弹。

四、需要避免的误区

过度节食(日摄入<800大卡)/绝食:导致肌肉流失、营养不良、情绪暴躁、代谢降低,且反弹极快。

完全戒断某一营养素(如完全不吃碳水或脂肪):会导致内分泌紊乱、情绪问题,身体需要均衡营养才能正常代谢。

只做有氧,不做力量:结果可能是体重下降但体型不理想,且代谢提升有限。

滥用减肥药/泻药:可能对心脏、肝脏、肾脏造成不可逆的损伤,必须在医生指导下进行。

科学减重是一场关于耐心、毅力和自我认知的旅程。每一个积极的选择,都在带你走向一个更健康、更自信的自己!

供稿:李昌玲

编辑:宋茜尧

初审:杨维娜

终审:王树勋