原创 1957年北京城古城墙,郭沫若等人的决定,到底是错还是对?

1957年,北京的古城墙正在被猛烈拆除。在这座古老城市的变革中,有一位满脸风霜、鬓发斑白的男子站在一旁,眼泪止不住地流下。他痛心疾首地说道:“拆掉北京的一座城楼,仿佛割掉了我的一块肉;毁掉这段城墙,犹如剥去我的一层皮。”这位情感激烈的男子是谁?他为何如此伤心呢?

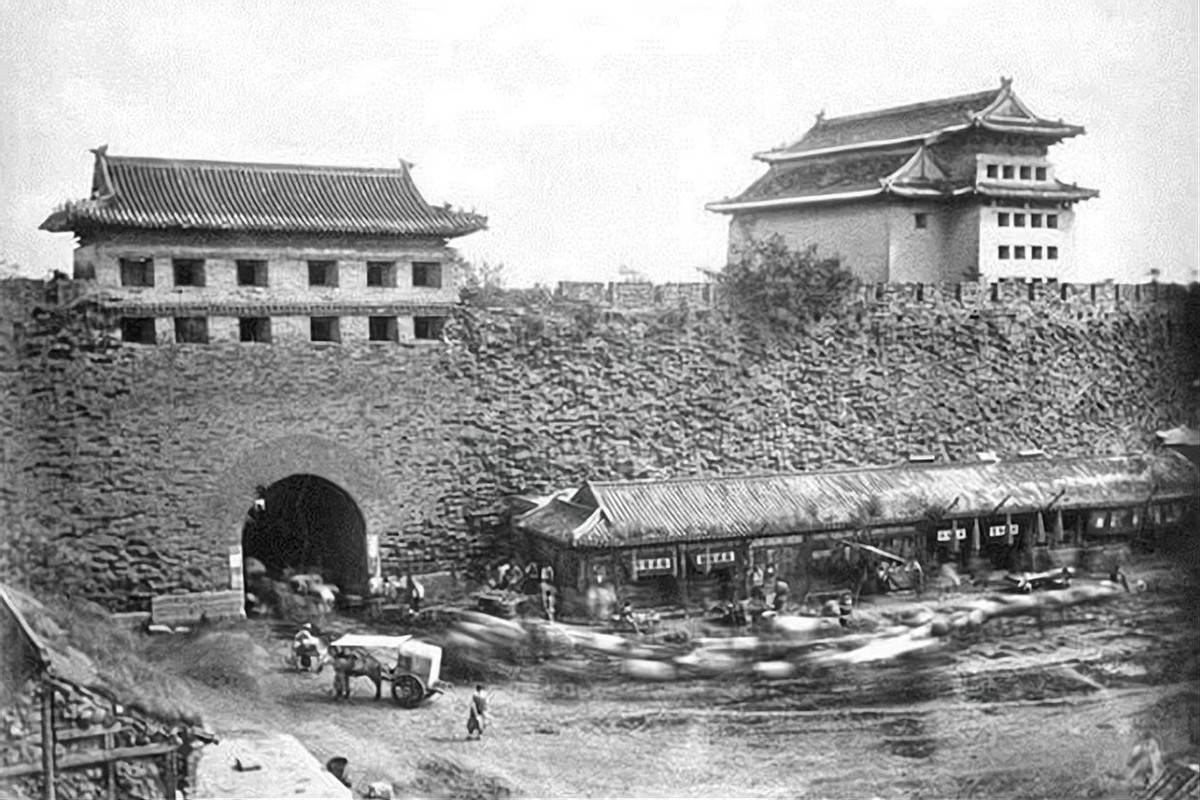

北平,这座拥有几千年历史的古都,曾是多个朝代的首都,留下了许多珍贵的历史遗迹。像故宫、天坛、颐和园等,都是中华文化的瑰宝。在这样的重要历史背景下,毛主席在平津战役前后多次强调要和平解放北平,力劝傅作义选择和平起义,以避免这座古都遭遇战火破坏。毛主席还特意指示,必须保护清华大学等名校和历史遗址。

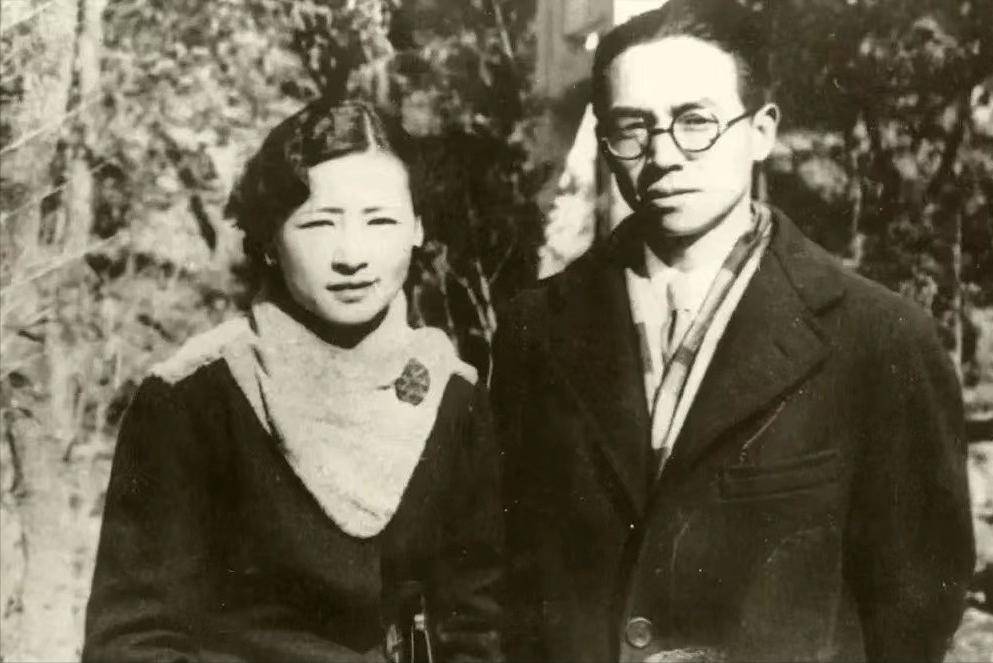

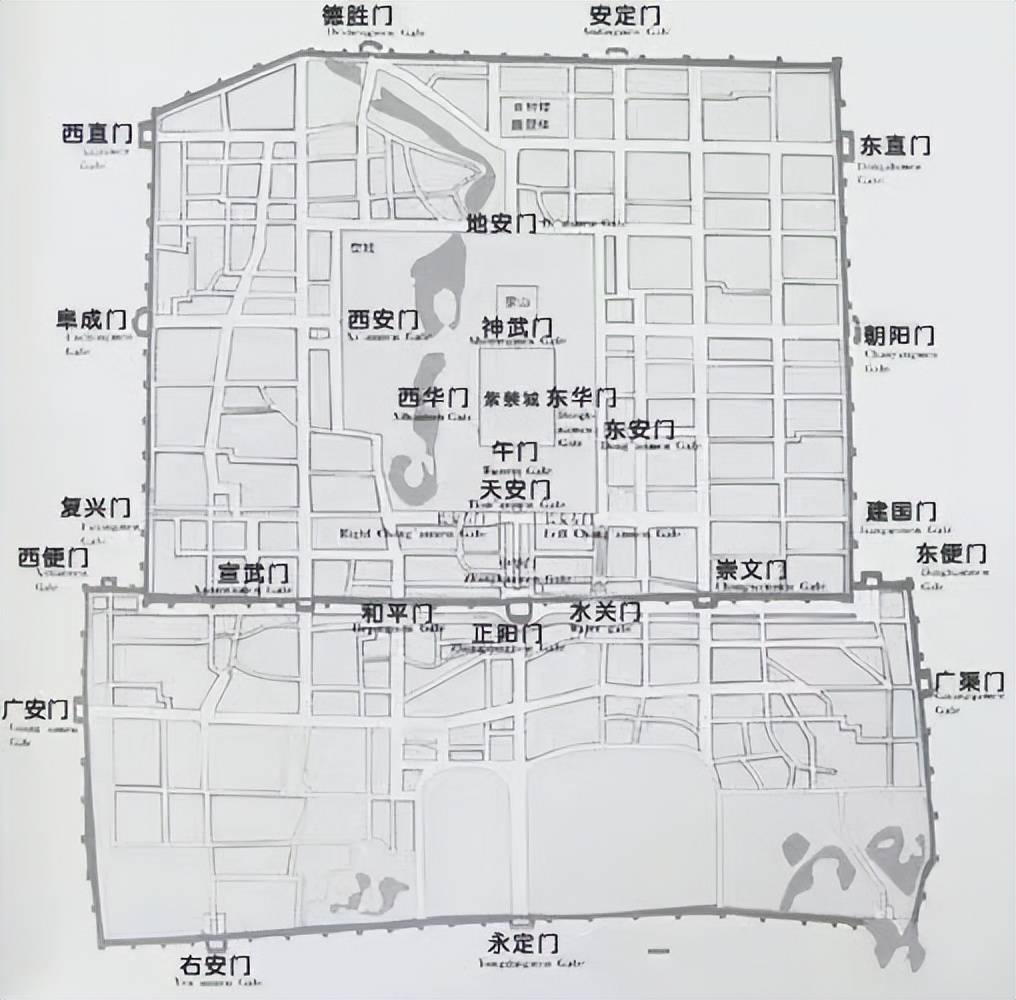

为了保障这些珍贵遗产,解放军指挥部特别邀请了著名建筑学家、城市规划专家梁思成。那时,北平被包围,炮火随时可能将这些古老建筑化为废墟。梁思成深深爱着这座城市的建筑,舍不得看到它们被摧毁。解放军代表请梁思成在地图上标出重要古建筑的范围,以确保这些地方在作战时能免遭炮火袭击。毛主席的一句话让梁思成深受感动:“北平不能毁在我们这一代人的手里。”梁思成和他的妻子林徽因经过两天两夜的努力,最终完成了这项工作,并将标记交给了解放军。

梁思成在回忆时曾写道:“过去我对共产党并没有什么认识,但从那时起,我就深深被感动了。”这是他在《我是如此爱我们的共产党》中的亲笔描述。

1949年1月16日,解放战争即将进行到关键时刻,毛主席再次致电前线,指示林彪、罗荣桓、聂荣臻等将领要保护文物古迹,并要求每个士兵都明确知道哪些地方可以攻击,哪些地方必须保护。这一指令要求详细、周密,甚至包括每个士兵手中都有标记清晰的地图。

通过毛主席的努力协调,傅作义最终在《关于北平和平解放的协议》上签字,标志着北平的和平解放。20万国民党军队放下武器,顺利撤离,而解放军进驻这座古老城市的同时,也为新中国的建立奠定了基础。

解放后的北京,梁思成与林徽因夫妇被任命为清华大学建筑系教授,并成为了《中国建筑史》和《住宅概论》等课程的导师。两人对中国古建筑的保护不仅仅限于口头承诺,梁思成更参与了《全国文物保护目录》的编写。

他们把所有精力投入到国家的建设中,林徽因即使因肺病缠身,也依然全力以赴。两人共同编写了《中国建筑历史阶段》和《城市规划大纲》,推动了中国建筑学的发展。林徽因不仅在学术领域卓有成就,她还在1950年设计了中华人民共和国的国徽,这一设计至今仍是我们熟知的标志。

此外,林徽因还参与了许多重要工程项目,比如人民英雄纪念碑和中南海怀仁堂的内部装修。她的诗歌也颇具影响力,其中《你是人间的四月天》至今为人传颂。

林徽因和梁思成的爱情与事业,始终围绕着中国建筑展开。从14岁开始,林徽因便对建筑产生了浓厚兴趣。她曾跟随父亲游历欧洲,亲眼目睹了巴黎、伦敦等历史悠久城市的建筑,深感建筑不仅是居住的场所,更是一门融合艺术与技术的学科。后来,她在美国宾夕法尼亚大学求学,尽管建筑系不收女生,她依然选择旁听建筑学课程,并在这里遇见了她的终生伴侣,梁思成。

两人结缘后,便开始致力于中国古建筑的研究,并且成为中国营造学社的积极成员。他们撰写了许多影响深远的论文,推动了对中国古建筑的学术研究。在抗战期间,他们还不畏艰险,亲自前往敦煌等地,考察和保护古迹,打破了当时日本学者的错误观点,证明了唐代之前中国就已拥有木结构建筑。

然而,当1957年,北京的古城墙开始大规模拆除时,梁思成和林徽因感到无比痛心。拆除古建筑的决策者之一,郭沫若,主张拆除这些古老的城墙和城楼,认为它们早已没有军事意义,且影响城市现代化发展。郭沫若甚至批评梁思成和林徽因为保护这些“封建遗物”而固守旧观念。

但对于梁思成和林徽因来说,保护北京的古建筑是保护中华文化和历史的一部分。尽管他们竭尽全力进行抗争,1957年,北京的许多古建筑依然被拆除。工人们用铁锹、锤子等工具,一点一点地拆除这些历史遗迹,而这对梁思成来说,是一次深重的打击。他目睹这一切时,忍不住痛哭流涕,而病床上的林徽因气愤得几乎吐血。她愤怒地说:“即使将来恢复,也只能是假的古董!”

梁思成在临终前曾预言,未来北京将面临交通、环境污染和人口等一系列问题,而这些问题最终一一成真。直到2004年,北京才启动了古建筑修复计划,但这些“假古董”早已无法恢复当年的风貌。

今天,我们回顾那段历史,感到无比惋惜。梁思成和林徽因所期望的美好愿景——将古建筑与现代化城市完美融合的蓝图,终究未能实现。而当时人们对文物保护意识的缺乏,也让我们深感遗憾。