常吃避孕药能预防卵巢癌吗?张晖主任:短期吃有一定保护作用,但长期吃要遵医嘱

创始人

2025-10-29 18:43:02

0次

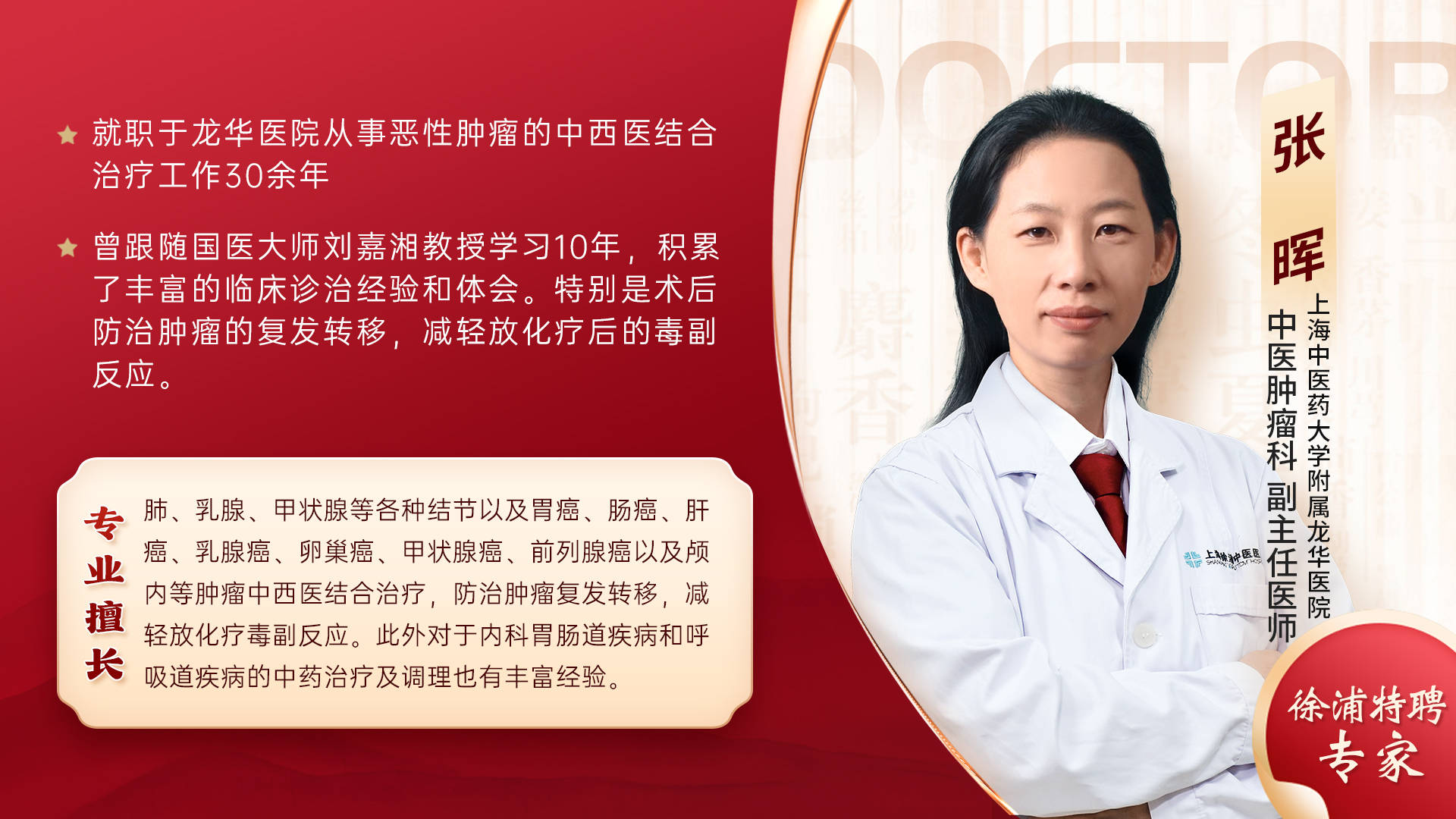

“很多女性听说‘吃避孕药能预防卵巢癌’,却不知道该信还是该避 —— 其实常规口服避孕药对卵巢癌确实有一定保护作用,但这种保护有前提,短期服用(如 1-3 年)效果更明确,长期服用则需结合个人健康状况遵医嘱,不能盲目跟风。” 徐浦中医医院特聘肿瘤专家张晖指出,避孕药的保护作用与激素调节机制相关,需科学评估利弊,在专业指导下使用才能兼顾避孕与健康防护。

避孕药为啥能保护卵巢?核心在 “抑制排卵”

张晖专家解释,避孕药的保护作用源于其对卵巢生理功能的调节,原理明确且有研究支撑:

- 减少排卵次数:卵巢癌的发生与卵巢反复排卵密切相关 —— 每次排卵时,卵巢表面上皮会出现破损,修复过程中细胞可能发生异常增殖,长期反复修复会增加癌变风险;口服避孕药含雌激素与孕激素,能抑制卵巢排卵,减少排卵次数,从而降低上皮破损与修复的频率,从源头减少癌变可能;

- 调节激素环境:避孕药能稳定体内激素水平,避免雌激素过度波动对卵巢的刺激,尤其对激素敏感性较高的女性,稳定的激素环境能进一步降低卵巢细胞异常增殖的风险。

短期吃 vs 长期吃,保护作用与风险的平衡

避孕药的保护作用并非 “越久越好”,短期与长期服用的利弊差异明显,需理性区分:

1. 短期服用(1-3 年):保护作用明确,风险低

- 保护效果:研究表明,连续服用避孕药 1-3 年,卵巢癌发病风险可降低 30%-40%,且停药后这种保护作用仍能持续 5-10 年,对有卵巢癌家族史(非 BRCA 突变携带者)的女性,短期服用的防护意义更明显;

- 适用人群:无乳腺癌、血栓形成风险,且无严重肝肾疾病的育龄女性(如 20-35 岁),若有避孕需求,同时担心卵巢癌风险,短期服用常规口服避孕药是较优选择,既能满足避孕需求,又能获得额外保护;

- 风险特点:短期服用时,激素对身体的影响较小,出现严重副作用(如血栓、肝损伤)的概率低,多数人仅可能出现轻微潮热、月经紊乱,适应后可缓解。

2. 长期服用(超过 5 年):需遵医嘱,评估个体风险

- 保护与风险的权衡:长期服用避孕药,卵巢癌保护作用会进一步增强(风险可降低 50% 以上),但同时也可能增加其他健康风险,如轻微升高乳腺癌风险(尤其 40 岁以上女性)、增加血栓形成概率(肥胖、吸烟女性风险更高),还可能影响血糖、血脂代谢;

- 关键建议:计划长期服用前,必须到妇科或肿瘤专科就诊,由医生评估个体健康状况 —— 包括是否有乳腺癌 / 血栓家族史、是否肥胖、肝肾功能是否正常等;若评估后风险较低(如年轻、无基础病、非高危人群),可在医生指导下服用,并缩短复查间隔(如每 6 个月做乳腺超声、血栓风险筛查);若存在高危因素(如 BRCA 突变、肥胖、吸烟),则不建议长期服用,需更换其他避孕方式。

服用避孕药的 “3 个科学要点”

选择正规药物,不盲目购药

需在医生指导下选择常规复方口服避孕药(含低剂量雌激素与孕激素),避免购买不明成分的 “三无” 避孕药,这类药物激素剂量可能超标,增加副作用风险。

定期复查,监测健康状态

服用期间,每年进行 1 次健康筛查,包括乳腺超声、妇科超声、肝肾功能检查及血栓风险评估(如凝血功能检测),若出现乳房胀痛、下肢肿胀疼痛、异常阴道出血等症状,立即停药并就医。

明确 “保护≠绝对预防”

避孕药的保护作用是 “降低风险”,而非 “绝对预防”,即使服用避孕药,也需定期进行卵巢癌筛查(如盆腔超声 + CA125/HE4 检测),尤其 40 岁以上女性或有家族史的高危人群,不能因服用避孕药而忽视筛查。

张晖专家提醒:这 3 类女性,不建议服用避孕药预防卵巢癌

- 有乳腺癌病史或 BRCA1/2 基因突变的女性;

- 有血栓性疾病史(如深静脉血栓、肺栓塞)或肥胖、吸烟的高危人群;

- 肝肾功能不全、严重高血压或糖尿病控制不佳的女性。

若你对服用避孕药预防卵巢癌有疑问,或想评估自身适用情况,可预约徐浦中医医院张晖专家门诊,获取个性化指导,在保障健康的前提下科学防护。

相关内容

热门资讯

探秘千济方桑黄:其在子宫癌防治...

探秘千济方桑黄:其在子宫癌防治方面的潜在价值 一、桑黄简介 桑黄,一种珍贵的药用真菌,在传统医学中有...

杭州开乐迪胜利河美食街店启航 ...

中华新闻通讯社/中华时报12月23日讯(记者 李海良 通讯员 谢品君)冬阳暖照、喜气盈门。12月22...

营养师揭示降低胆固醇的最佳早餐...

近年来,营养学家一直强调早餐在新的一天中扮演的重要角色,特别是富含纤维和蛋白质的营养早餐。然而,最新...

“过甜”竟会导致低血糖?这些人...

反应性低血糖指餐后1~5小时内,因胰岛素分泌相对过多或作用增强,导致血糖快速降至≤3.9毫摩尔/升,...

判断一个男人靠不靠谱,看这3处...

你有没有过这样的经历?明明是奔着结婚去的,结果日子过得一团糟。男人嘴上说得好听,可一到关键时刻就掉链...

不想癌细胞增殖?这4种“风险”...

对于癌症患者、高危人群而言,饮食管理是控病关键 —— 不当饮食会刺激癌细胞、干扰药效、加重身体负担!...

康养旅游.手机 构建起线上线下...

在大健康产业蓬勃发展的当下,康养旅游已成为大众追求品质生活的重要选择。“康养旅游.手机”中文域名商城...

“十四五”康巴什文旅迭代之路:...

当一场为游客即兴定制调整的喷泉表演温暖了整个互联网,当“三件套”成为无数人行程单上必赴的夜空之约——...

要闻丨酒泉市与深圳远见旅游实业...

12月23日,酒泉市政协主席王海明主持召开酒泉市与深圳远见旅游实业发展有限公司座谈会,双方就文化旅游...

原创 周...

非洲杯F组前瞻:卫冕冠军科特迪瓦VS莫桑比克 北京时间12月25日凌晨01:30,2025非洲国家杯...