甄轻松:长期缺乏膳食纤维会有哪些不良影响?

长期缺乏膳食纤维会从肠道功能、代谢健康、免疫状态等多个维度引发连锁问题,核心是破坏肠道微环境平衡,并进一步影响全身健康。以下是具体不良影响及机制解析:

一、肠道功能紊乱:便秘与肠道疾病风险飙升

膳食纤维是肠道蠕动的 “天然助推器”,长期缺乏会直接导致肠道动力不足,引发一系列肠道问题。

慢性便秘:膳食纤维(尤其是不可溶性纤维)能吸收水分、增加粪便体积,让粪便更易排出。缺乏时,粪便体积小、干硬,肠道蠕动减慢,导致排便困难(每周排便<3 次),长期可能发展为顽固性便秘。

肠道菌群失衡:膳食纤维是肠道有益菌的 “唯一口粮”。长期缺乏会导致有益菌(如双歧杆菌)因 “缺食” 而数量骤减,有害菌(如梭状芽孢杆菌)过度繁殖,引发菌群失调。这会进一步降低肠道发酵能力,减少短链脂肪酸(肠道细胞的主要能量来源)生成,加剧肠道黏膜损伤。

肠道疾病风险升高:长期便秘会让粪便在肠道内停留时间延长,其中的有害物质(如代谢废物、致癌物)与肠壁接触时间增加,可能刺激肠黏膜细胞异常增殖,长期下来会提升结直肠癌、炎症性肠病(如克罗恩病) 的发病风险。

甄轻松

甄轻松

二、代谢紊乱:血糖、血脂失控与肥胖风险增加

膳食纤维能通过 “延缓营养吸收速度” 调节代谢,缺乏时会打破血糖、血脂的稳定平衡。

血糖波动大,糖尿病风险升高:可溶性纤维(如果胶、β- 葡聚糖)能在肠道形成凝胶,延缓碳水化合物分解为葡萄糖的速度,避免餐后血糖骤升骤降。长期缺乏会导致餐后血糖峰值过高,胰岛素长期过度分泌,易引发胰岛素抵抗,最终增加2 型糖尿病的发病概率。

血脂异常,心血管风险增加:膳食纤维(尤其是可溶性纤维)能结合肠道内的胆固醇和胆汁酸,阻止其被吸收并随粪便排出,从而降低血液中 “坏胆固醇”(低密度脂蛋白胆固醇)水平。长期缺乏会导致胆固醇吸收增加,血液黏稠度升高,易形成动脉粥样硬化,增加高血压、冠心病、脑卒中等心血管疾病的风险。

体重易超标:膳食纤维能增加食物体积、延长胃排空时间,带来更强的饱腹感(如吃全谷物比吃白米饭更抗饿)。长期缺乏会导致进食时容易 “吃多”,且因营养吸收过快,多余热量易转化为脂肪堆积,最终引发超重或肥胖。

三、免疫功能下降:全身慢性炎症风险增加

肠道是人体最大的免疫器官(70% 免疫细胞分布在肠道),膳食纤维通过维护肠道屏障、调节菌群,间接支撑免疫功能。

肠道屏障受损:膳食纤维缺乏导致有益菌减少,会降低肠道黏膜细胞分泌 “黏蛋白”(肠道屏障的 “保护膜”)的能力,使肠道屏障出现 “漏洞”(即 “肠漏综合征”)。此时,肠道内的有害菌、毒素(如内毒素)会通过 “漏洞” 进入血液,引发全身慢性炎症。

免疫细胞活性降低:长期慢性炎症会 “消耗” 免疫细胞(如 T 细胞、巨噬细胞),使其对抗病原体的能力下降,导致身体更易受感染(如频繁感冒、尿路感染),同时也会增加自身免疫病(如类风湿关节炎、湿疹)的发病风险。

甄轻松

甄轻松

四、其他隐性影响:皮肤问题与精力下降

长期缺乏膳食纤维的不良影响还会通过 “代谢 - 免疫” 链条延伸到体表和精力状态。

皮肤问题增多:肠道屏障受损后,进入血液的毒素会随血液循环到达皮肤,刺激皮肤细胞引发炎症,可能导致痤疮、黄褐斑、湿疹等问题加重(即 “肠源性皮肤问题”)。

精力不足、疲劳感加重:一方面,肠道菌群失衡会减少短链脂肪酸生成,肠道细胞能量供应不足,影响肠道对营养(如维生素 B 族、矿物质)的吸收;另一方面,全身慢性炎症会消耗身体能量,导致长期疲劳、精神不济,即使休息也难以缓解。

总结:如何避免长期缺乏的危害?

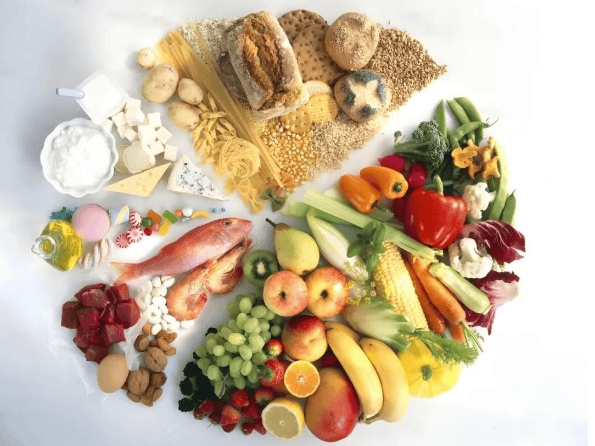

根据《中国居民膳食指南(2022)》建议,成人每天需摄入25-30g膳食纤维。可通过以下方式达标:

主食替换:用全谷物(燕麦、糙米)、杂豆(红豆、鹰嘴豆)替代 1/3-1/2 的精米白面;

增加蔬果:每天吃 300-500g 蔬菜(优先绿叶菜、菌菇)、200-350g 水果(带皮吃苹果、梨等);

适量补充:偶尔用奇亚籽、亚麻籽(磨碎后食用)加在酸奶或粥中,快速提升纤维摄入量。

上一篇:情暖金秋 关爱老人健康