原创 开城谈判,我方暗讽:挂羊头卖狗肉!美方闹笑话,中央善意提醒

创始人

2025-11-08 02:31:27

0次

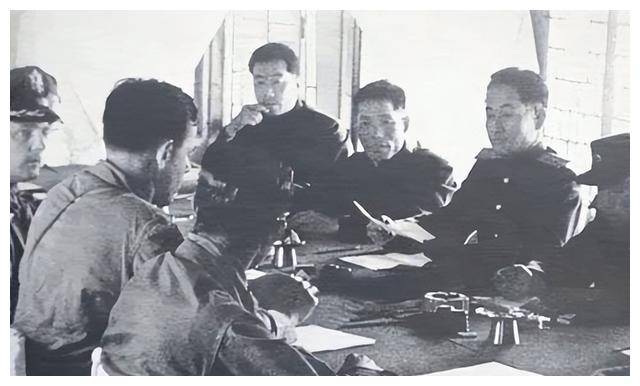

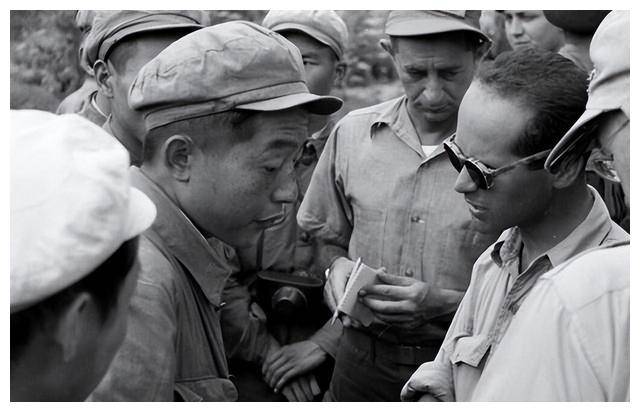

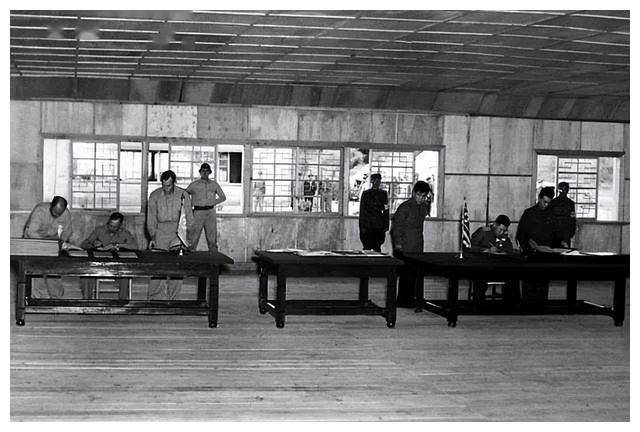

**一、谈判代表的选拔与配置** 抗美援朝战争后期,双方继续交战的同时,也进行了边打边谈的停战谈判,这一过程发生在开城,因此称之为“开城谈判”。停战谈判的结果对各方利益至关重要,因此中美双方均派出顶尖的谈判代表,力求在这一关键环节上占得先机。根据协议,交战双方的代表团由一名首席代表和四名其他代表组成。这些代表肩负着重大的责任,背负着各自国家的期望,如何选拔这些谈判代表呢? 谈判开始之前,“联合国军”司令李奇微首先确定了美国远东海军司令乔埃海军中将作为美国首席代表。接下来,乔埃提名了自己的副参谋长勃克少将、远东空军司令克雷奇少将为代表。第8集团军还推荐了副参谋长霍治少将和南朝鲜第1军团长白善烨少将作为代表。美方还从参谋长联席会议、国务院及李奇微总部抽调了智囊团成员,为谈判提供支持。 与此同时,金日成指派了朝鲜方的首席代表南日,并选定了李相朝、张平山作为朝方的其他代表。中国方面的谈判代表由外交部、新华社、中央机要局及志愿军司令部共同组成。周恩来总理提名李克农和乔冠华领导这支队伍。志愿军司令部派出了邓华副司令和解方参谋长作为代表,同时派遣柴成文为联络官。乔冠华还带来了一批外语、新闻及写作干部,组成了“朝中停战谈判代表团”,并由李克农领导。

然而,随着时间的推移,美方的态度逐渐变得不耐烦和轻浮。1952年5月,哈里逊接替乔埃成为美方首席代表,他的做派与乔埃大相径庭。哈里逊不止一次提出休会,有时甚至在开会中打哈欠、吹口哨、看手表,毫无礼貌可言。尽管他如此不耐烦,但美方始终坚持要在扣留战俘问题上坚持自己的立场,不容任何妥协。 在这种情况下,朝中方则毫不退让,坚决捍卫自己的立场。尽管双方的代表曾经是敌人,但随着时间的推移,敌意逐渐消散,甚至有过数次互相交流和回忆。

相关内容

热门资讯

原创 原...

大家好,我是新人up主墨家君。今天,我们来讲一个关于极其渣的渣男的故事。 1942年,希腊的一个年轻...

标题:旅游巴士推荐

在粤东这片人文厚重、节庆密集、文旅勃兴的土地上,团体出行正经历一场静默却深刻的结构性升级。2025年...

原创 4...

根据航班管家的数据,未来两周内,中方宣告取消46条中日航线的全部航班。到2026年1月,中国大陆赴日...

原创 深...

2025年12月18日,海南全岛正式封关运作。这一天,整个亚洲的贸易地图被重新绘制。对日本而言,这场...

河南,出了个“中国迪士尼”

把人置顶,才有人气。 文 | 华商韬略 令狐空 中国版的迪士尼、旅游界的胖东来。 赢得这些加冕的,凭...

讨厌一个人,最有水平的处理方式

成都专业心理咨询师推荐|爱己心理 “做了一个选择 选择了开心的那一个” 关注我,了解更多心理学 我们...

不管你信不信,男性过 52 岁...

男性在超过50岁后,常常会面临一些身体上的变化,这些变化不仅是生理上的,也是心理上的。事实上,年龄的...