立冬前后吃什么还真有讲究,5多3少重滋补,别不当回事

立冬作为冬季的开端,标志着天地阳气潜藏、万物闭藏的时节正式到来。此时人体代谢减缓,免疫力易受寒冷影响,饮食调养需顺应自然规律,既要补充能量抵御寒邪,又要避免滋腻生热。遵循“5多3少”原则,科学进补,方能健康过冬,特别是家里有老人孩子的。

五多:温阳滋阴,补益根基

1. 多食温热性肉类,补气养血

立冬后,人体需要更多热量维持体温,温热性肉类是首选。羊肉性温,归肾、脾经,可温补肾阳,改善手脚冰凉、畏寒怕冷等症状;牛肉富含优质蛋白,氨基酸组成接近人体需求,适合体质虚弱者;鸡肉性平,补中益气,搭配黄芪、当归炖汤,能增强免疫力。例如,一道“虫草蒸老鸭”可补虚益精,滋阴助阳,适合冬季体虚者。

2. 多用根茎类蔬菜,健脾润燥

冬季干燥易伤肺阴,根茎类蔬菜兼具健脾与润燥之效。白萝卜性寒,能消食化滞、润肺止咳,与羊肉同炖可中和温燥;山药性平,入肺、脾、肾经,健脾益胃、滋肾益精,缓解食欲不振;莲藕生用清热生津,熟食补益脾胃,适合冬季煲汤。

3. 多选深色果蔬,补充维生素

寒冷气候导致维生素代谢加快,需增加深色果蔬摄入。菠菜、西兰花富含维生素C,增强耐寒能力;胡萝卜、南瓜含β-胡萝卜素,转化为维生素A保护血管;红枣、枸杞补气养血,枸杞子归肝、肾经,可延缓衰老。例如,红枣黑芝麻粥能补肾气、润肠通便,适合冬季便秘者。

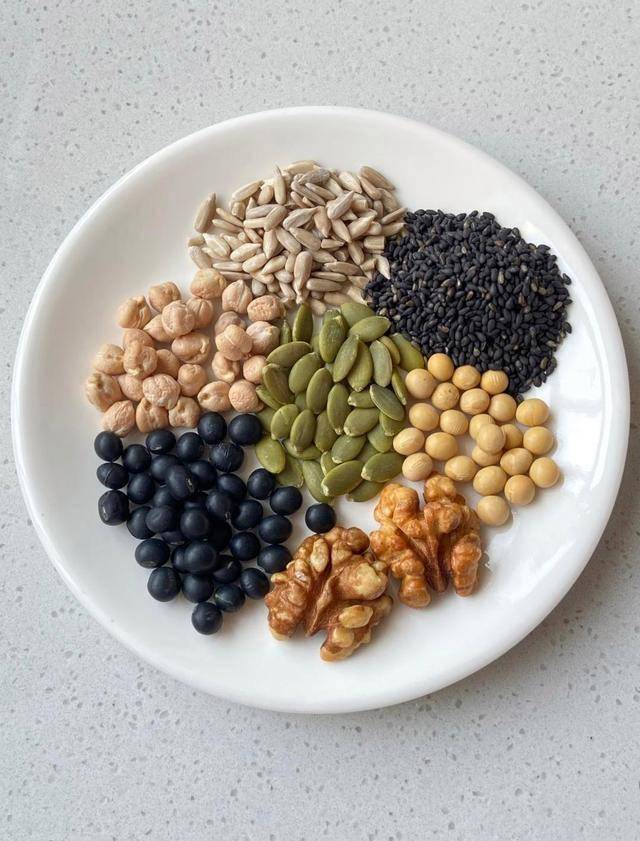

4. 多摄入坚果种子,温补肝肾

坚果种子富含不饱和脂肪酸与矿物质,是冬季温补佳品。核桃性温,补肾固精,改善肾阳虚引起的阳痿、遗精;黑芝麻补肝肾、益精血,缓解头晕耳鸣;松子仁润肤止咳,预防皮肤干燥。每日一小把坚果,可为身体提供持久能量。

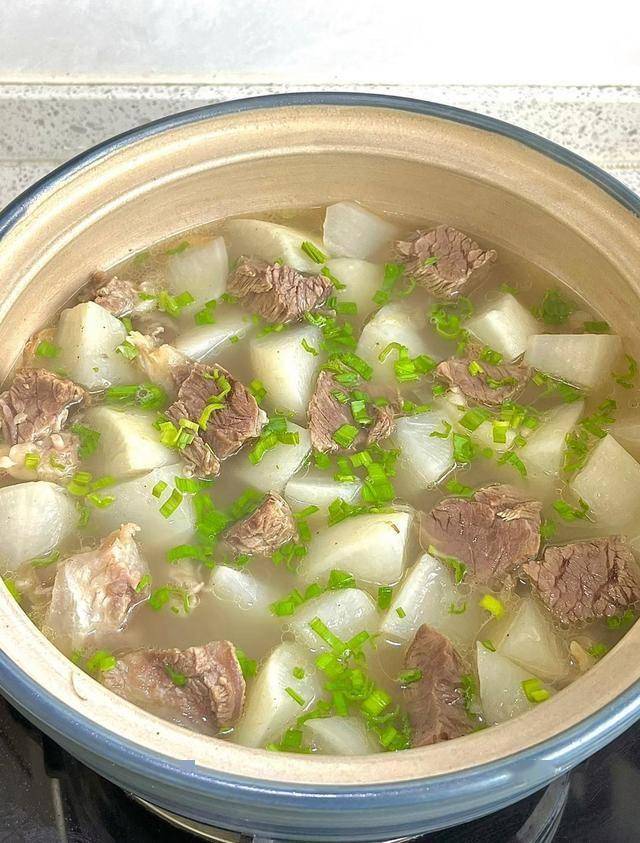

5. 多喝温热粥汤,养胃驱寒

粥汤易消化,能保护冬季脆弱的肠胃。红枣芝麻粥补肾气,腊八粥助消化,小米麦仁粥安神养胃。此外,羊肉萝卜汤、鲫鱼豆腐汤等药膳,既能温阳,又可滋阴,适合全家共享。

三少:清淡为宜,避免负担

1. 少吃辛辣燥热,防“内火”

冬季虽寒,但室内供暖、火锅聚餐易导致“内火”积郁。羊肉、辣椒等温燥食物需适量,过量食用可能引发口干舌燥、便秘。可搭配白菜、冬瓜等白色食物清热,或饮用菊花茶降火。

2. 少吃高盐腌制品,护心血管

高血压患者需严格控制盐摄入,腊肉、咸菜等腌制品含盐量高,易引发水肿、血压波动。冬季可选用虾、鱼等低盐高蛋白食物,或以天然香料(如姜、葱)替代部分盐分。

3. 少吃生冷油腻,保脾胃健康

生冷食物(如冰饮、生鱼片)易伤脾胃,油腻食物(如油炸食品、甜食)则加重消化负担。冬季应选择蒸、煮、炖等烹饪方式,减少反式脂肪酸摄入。例如,用清蒸鲈鱼替代油炸鱼块,既保留营养,又避免上火。

科学进补,因人而异

立冬饮食需结合体质调整:

肾阳虚者:面色苍白、畏寒怕冷,宜食羊肉、核桃、桂圆。

肾阴虚者:手脚心热、口干舌燥,可选枸杞、银耳、黑芝麻。

高血压患者:控制盐分,多食芹菜、菠菜降压。

糖尿病患者:选择低GI值蔬菜(如黄瓜、西红柿),避免甜食。

结语

立冬饮食,重在“藏”与“补”。通过“5多3少”原则,既能温阳抵御寒邪,又能滋阴防止内燥,为来年春季储备能量。但需注意,进补并非越贵越好,应根据体质选择食材,避免盲目跟风。正如《黄帝内经》所言:“冬三月,此谓闭藏,水冰地坼,无扰乎阳。”顺应自然,科学饮食,方能健康度过寒冬。