立冬来临怎么吃滋补应节?多吃这5样少做2件事,注意保暖好过冬

立冬作为冬季的起点,标志着天地阳气潜藏、万物闭藏的时节正式到来。此时人体新陈代谢减缓,饮食需以"养藏"为核心,通过科学进补增强抗寒能力,为来年春生积蓄能量。今天结合传统养生智慧与现代营养学,给大家梳理出立冬时节的饮食宜忌与保暖要点,家里有中老年人的别错过。

一、立冬必吃五类滋补食材

1. 羊肉:驱寒补阳的"冬季第一肉"

羊肉性温,富含优质蛋白与铁元素,能快速提升体温。北方立冬有吃涮羊肉的习俗,羊肉片在铜锅中涮煮,搭配麻酱、韭菜花等调料,既能暖身又可补虚。山东滕州立冬喝羊肉汤的传统更显讲究,选用35斤以上散养山羊,配以泥锅慢炖,汤色乳白、肉质软糯,一碗下肚驱散全身寒气。

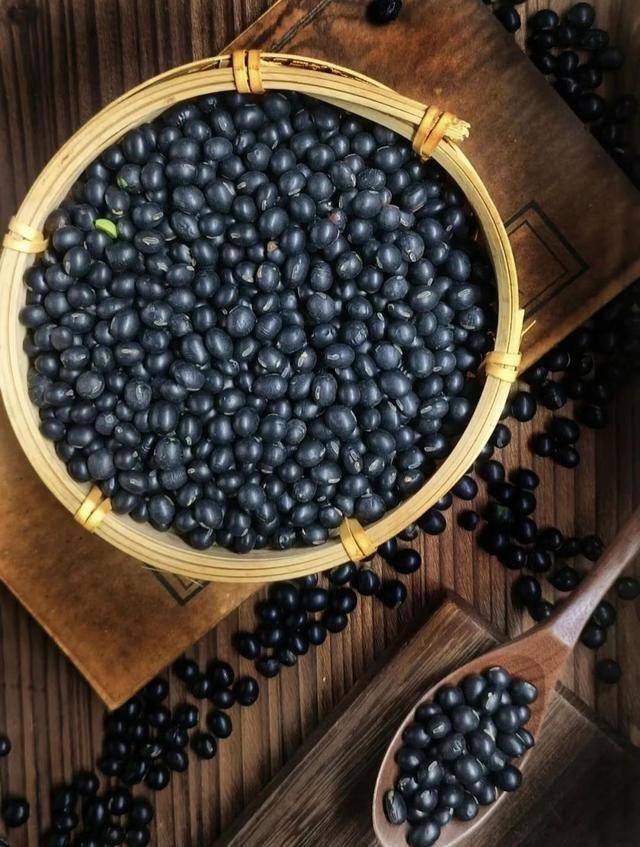

2. 黑色食材:补肾固本的天然宝库

中医认为"黑色入肾",立冬宜多食黑芝麻、黑木耳、黑米等食材。黑芝麻富含钙质与维生素E,可补肝肾、润五脏;黑木耳含铁量是猪肝的7倍,搭配红枣熬粥能改善气血不足。江西萍乡立冬杀鹅习俗中,南坑鹅肉以姜葱蒜爆香后焖煮,佐以萍乡辣椒提味,既补肾阳又祛湿气。

3. 根茎类蔬菜:地下宝藏的温补力量

山药、红薯、萝卜等根茎类蔬菜是立冬餐桌的常客。山药健脾益胃,可与排骨同炖;红薯富含膳食纤维,蒸煮后软糯香甜;潮汕地区立冬食蔗习俗中,成熟甘蔗清甜多汁,民间认为能"保护牙齿、滋补身体"。

4. 药膳同源:厨房里的养生智慧

当归生姜羊肉汤是立冬经典药膳,当归补血、生姜散寒、羊肉温补,三者同煮可改善手脚冰凉。台湾立冬流行的姜母鸭,以红面番鸭配老姜、米酒炖煮,既能气血双补又可滋阴降火,体现中医"寒者热之"的调理原则。

5. 坚果种子:浓缩能量的暖身零食

核桃、腰果、杏仁等坚果富含不饱和脂肪酸与蛋白质。每日食用20克核桃可补肾固精,改善记忆力;黑芝麻炒熟后碾碎,撒在粥品或酸奶中,既能增加风味又可润肠通便。

二、立冬饮食两大禁忌

1. 忌盲目进补:辨明体质再下筷

阴虚火旺者需减少羊肉、辣椒等温热食材,可搭配白萝卜、莲藕等凉性食材平衡。例如潮汕立冬炒香饭,虽用虾仁、香菇提鲜,但必加白菜、豆芽等清热蔬菜,防止补益过度。

2. 忌生冷寒凉:守护脾胃阳气

立冬后需远离冰镇饮品、生冷海鲜,脾胃虚寒者尤应注意。晨起可饮温姜水,但胃溃疡患者不宜空腹食用生姜。火锅食用频率建议每周不超过2次,且需搭配新鲜蔬菜促进消化。

三、防寒保暖的细节艺术

1. 颈部保暖:阻断寒邪入侵的关卡

颈部是"要塞",分布着大椎穴、风池穴等重要穴位。立冬后需佩戴围巾或穿立领装,防止头颈部血管收缩引发高血压。老年人早晚可用冷水搓鼻,增强鼻黏膜免疫力。

2. 足部护理:从脚底升起的暖意

足浴水温控制在40℃左右,浸泡20-30分钟至皮肤微红,泡后按摩足趾与脚掌心。足浴后半小时内就寝效果最佳,糖尿病人需注意水温不宜过高。江西靖安立冬习俗中,鸡肉配白萝卜烧肉,既补气血又防补益太过。

3. 腰部养护:肾阳之本的固护法则

双手搓腰可疏通带脉、强壮腰脊。具体做法:两手对搓发热后紧按腰眼处,向下搓至尾椎骨,每次50-100遍,每日早晚各一次。此法对肾虚导致的腰膝酸软有显著改善作用。

立冬养生重在"藏"字,通过科学饮食与细节保暖,将阳气收敛于内,为身体筑起抵御寒冬的屏障。正如《黄帝内经》所言:"冬三月,此谓闭藏",顺应自然规律调整起居饮食,方能实现"天人合一"的养生境界。