上热下寒不用愁!5个穴位通三焦,清热祛湿、调和体质超实用

很多人都有这样的困扰:上面口干舌燥、长痘上火,下面却手脚冰凉、大便稀溏;明明想清热,一吃凉的就腹泻;想温补,又容易喉咙肿痛——这就是中医里常见的“上热下寒”体质。其实问题根源在于“三焦不通”:上焦有热、中焦堵滞、下焦虚寒,气血津液循环不畅,导致寒热两极分化。今天就给大家分享5个打通三焦的“黄金穴位”,从心到脾再到肝肾,一站式调理上热下寒,在家按揉就能见效,附精准定位和用法攻略。

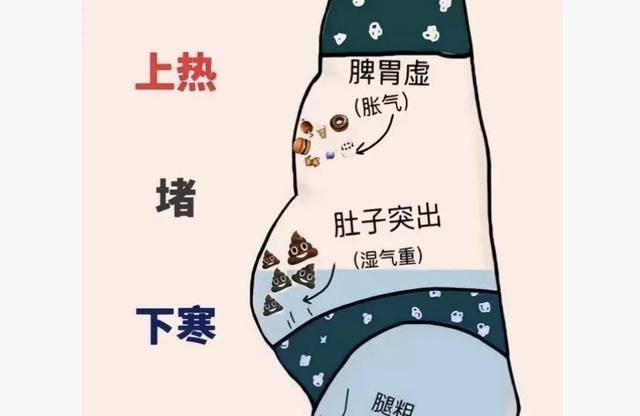

一、先搞懂:为啥会“上热下寒”?三焦不通是关键

中医里的“三焦”,相当于身体的“气血通道”,分为上焦(心肺)、中焦(脾胃)、下焦(肝肾、肠道),负责输送气血、代谢水湿。上热下寒的核心问题是:

- 中焦堵了:脾胃运化失常,就像通道中间被堵住,上焦的热气下不去,下焦的寒气上不来;

- 寒热失衡:热气郁在上焦,导致口干、咽痛、长痘;寒气积在下焦,导致手脚冷、腹泻、水肿;

- 诱因多是不良习惯:长期吹空调、吃冰饮、熬夜、情绪郁结,都会损伤脾胃功能,加重三焦不通。

《黄帝内经》说“三焦者,决渎之官,水道出焉”,意思是三焦是身体的“水利枢纽”,通道通畅了,寒热才能平衡。这5个穴位分别对应三焦不同部位,精准打通堵点,从根源调和上热下寒。

二、5个“通三焦”穴位大拆解:定位+功效+用法,新手也能会

1. 内关穴:通上焦、调心肺,清上热又安神

内关穴是打通上焦的“关键穴”,主要负责调节心肺功能,缓解上焦热气郁结引发的不适,还能宽胸理气、改善睡眠。

- 精准定位:前臂前区,腕横纹上2寸(手腕内侧向上2横指),掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间(简单说就是手腕内侧两筋之间,按下去有明显酸胀感);

- 针对症状:口干咽痛、心慌心悸、胸闷气短、失眠多梦、情绪烦躁(上焦有热+气机郁结);

- 按揉方法:用拇指指腹轻轻按揉,力度以“酸胀不刺痛”为宜,每次3-5分钟,每天1-2次;按揉时可配合深呼吸,帮助上焦热气下沉;

- 核心逻辑:内关穴归属心包经,能清泻上焦虚热、疏通气血,就像给上焦“降温+疏通”,既缓解上火症状,又能改善因热气扰心导致的失眠。

2. 膻中穴:通中焦、理气机,打通上下通道

膻中穴是“气会穴”,相当于身体的“气机开关”,能连接上焦和下焦,解决中焦堵滞的问题,是调和上热下寒的“桥梁”。

- 精准定位:胸前区,两乳头连线中点(不管男女,找到两乳头连线的正中间,胸骨上方,按下去有酸胀感);

- 针对症状:胸闷胸痛、打嗝嗳气、呼吸不畅、情绪压抑(中焦气机堵滞);

- 按揉方法:用手掌掌心轻轻按揉,或用拇指指腹点按,每次3分钟,每天1次;按揉时可配合扩胸运动,帮助气机疏通;

- 核心逻辑:中焦堵滞多是气机不畅,膻中穴能宣肺理气、打开气机通道,让上焦的热气能往下走,下焦的寒气能往上散,从中间打通三焦。

3. 中脘穴:调中焦、健脾胃,筑牢“运化根基”

中脘穴是脾胃的“核心穴”,中焦堵滞的根源是脾胃功能弱,这个穴位能调和脾胃、促进消化,让中焦通道更通畅。

- 精准定位:上腹部,前正中线上,脐中上4寸(肚脐向上4横指,胸骨下端与肚脐连线的中点);

- 针对症状:胃胀、胃口差、吃不下饭、消化不良、便秘或便溏(中焦脾胃运化失常);

- 按揉方法:用手掌顺时针轻轻按揉,力度轻柔,每次5分钟,每天1次(饭后半小时操作,避免刚吃饱按压);

- 核心逻辑:脾胃是“后天之本”,中脘穴能增强脾胃运化功能,就像给中焦“加油”,让脾胃有能力推动气血循环,从根源解决中焦堵滞,为上下寒热平衡打基础。

4. 天枢穴:通下焦、疏肠道,排湿又散寒

天枢穴主要负责疏通下焦肠道,排出下焦湿气和寒气,缓解因下焦虚寒、湿气重引发的不适,还能改善腹部肥胖。

- 精准定位:腹部,脐中旁开2寸(肚脐左右各2横指),按下去有酸胀感(注意避开肚脐本身,在两侧对称位置);

- 针对症状:腹胀嗳气、腹泻便溏、便秘、腹部肥胖、下焦湿热(大便黏腻);

- 按揉方法:用双手拇指同时按揉两侧天枢穴,顺时针方向,力度适中,每次3-5分钟,每天1次;按揉后可喝一杯温白开水,帮助肠道代谢;

- 核心逻辑:天枢穴归属大肠经,能清利下焦湿热、散寒通便,就像给下焦“排毒+散寒”,既缓解腹泻、水肿,又能改善因肠道不通导致的中焦堵滞。

5. 三阴交:通下焦、补肝肾,温下焦又祛湿

三阴交是调理下焦的“全能穴”,能同时滋养肝肾、健脾燥湿,缓解下焦虚寒和湿气重的问题,还能养血安神。

- 精准定位:小腿内侧,内踝尖上3寸(脚踝内侧向上3横指),胫骨内侧缘后际(顺着脚踝内侧往上摸,找到小腿内侧骨头边缘,按下去有酸胀感);

- 针对症状:手脚冰凉、下肢水肿、头晕耳鸣、失眠、小便不利、月经不调(女性)(下焦虚寒+湿气重);

- 按揉方法:用拇指指腹轻轻按揉,力度以“酸胀舒适”为宜,每次5分钟,每天1次;虚寒体质的人可配合温水泡脚后按揉,温寒效果更好;

- 核心逻辑:三阴交是脾、肝、肾三条阴经的交会穴,能健脾祛湿、温补肾阳,就像给下焦“保暖+除湿”,从根源改善下焦虚寒,让上下寒热平衡。

三、穴位搭配使用:效果翻倍,针对性更强

单个穴位效果就不错,搭配使用能覆盖三焦全通道,调理上热下寒更高效:

- 上热明显(口干、长痘、失眠):内关穴+膻中穴,先清上焦热,再通中焦气机;

- 下寒明显(手脚冷、腹泻、水肿):天枢穴+三阴交,先疏下焦湿寒,再补肝肾阳气;

- 中焦堵滞明显(胃胀、嗳气、情绪差):膻中穴+中脘穴,重点打通中间通道,让上下气血流通;

- 全套调理(上热下寒+三焦不通):按“内关穴→膻中穴→中脘穴→天枢穴→三阴交”的顺序,每个穴位3分钟,每天1次,坚持1-2周就能明显感觉体质改善。

四、使用穴位的5个注意事项,避开误区才有效

1. 配合生活习惯:穴位调理+习惯调整,效果才持久

按揉穴位的同时,要避开伤脾胃的习惯:少吃冰饮、辛辣刺激食物;避免长时间吹空调,注意腹部和腿部保暖;不熬夜,23点前入睡;适度运动(散步、八段锦),帮助三焦气机流通。

2. 力度要轻柔:避免过度刺激

尤其是腹部和小腿的穴位,力度以“酸胀舒适”为度,不要追求剧痛,以免损伤皮肤或脏腑;女性经期按揉三阴交要轻柔,孕期按揉膻中穴、中脘穴需咨询医生。

3. 对症使用:不是所有人都适合

上热下寒多是“虚寒夹热”,如果是纯粹的实热体质(全身燥热、大便干结、舌苔黄厚),或纯粹的虚寒体质(全身怕冷、无上火症状),需调整穴位搭配,不建议直接照搬;有严重器质性疾病(如心脏病、胃病、肝肾疾病)的人,按揉前需咨询医生。

4. 坚持才有效:中医调理是慢过程

穴位调理需要坚持,一般1-2周才能明显感觉上火减轻、手脚变暖,不要期望一次就见效;建议每天固定时间按揉,形成习惯。

5. 特殊人群慎用

- 婴幼儿:腹部穴位(中脘、天枢)按揉要“轻如抚摸”,每次1-2分钟即可,避免按压过深;

- 老年人:力度要更轻柔,尤其是有高血压、糖尿病的人,按揉时注意观察身体反应,不适即停。

上热下寒的根源是三焦不通,这5个穴位从上下左右打通通道,不用吃药,在家按揉就能调和寒热。记住:穴位调理是辅助,健康习惯才是根本,避开冰饮、熬夜、吹空调的伤害,再配合穴位按揉,三焦通了,上热下寒自然就消失了。