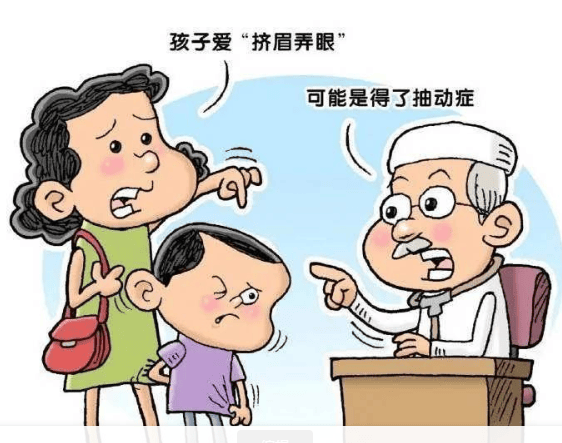

儿科于福军医生讲述:为什么现在这么多孩子得抽动?!

近年来,儿童抽动症的发病率呈逐年上升趋势,越来越多的孩子被确诊为抽动症。这一现象引起了家长、教育工作者以及社会各界的广泛关注。究竟是什么原因导致现在这么多孩子得抽动症呢?让我们一同揭开这背后的真相。

一、遗传因素:基因密码中的“隐患”

遗传在抽动症的发病中扮演着重要角色。研究表明,若家族中有抽动症患者,孩子患抽动症的风险会显著增加。相关基因的突变或多态性,可能影响神经递质的合成、代谢和传递,从而导致抽动症发病。比如某些与多巴胺、γ - 氨基丁酸等神经递质相关的基因异常,就可能引发抽动症。这种遗传因素就像埋藏在基因中的“隐患”,在一定条件下可能被触发,使孩子患上抽动症。

二、神经生理因素:大脑功能的“失衡”

抽动症患者的大脑可能存在轻微的功能障碍,特别是基底神经节的异常,这可能与遗传或脑部结构异常有关。神经递质失衡是引发抽动症的关键神经生物学因素。多巴胺、去甲肾上腺素等神经递质在大脑中起着调节运动、情绪等重要作用。当这些神经递质的水平异常时,如多巴胺功能亢进,就可能导致大脑对运动控制的失调,引发不自主的抽动症状。此外,大脑结构和功能的异常,如基底节、额叶等脑区的发育异常,也与抽动症的发生密切相关。

三、心理因素:情绪压力的“爆发”

孩子在成长过程中面临着各种心理压力,学习压力、家庭变故、社交困扰等都可能成为抽动症的诱因。当孩子长期处于紧张、焦虑、压力大的心理状态下,大脑神经调节功能会受到影响,神经的稳定性下降,进而导致肌肉抽动症状的出现。而且,心理因素还会使抽动症状在情绪波动时加重。例如,孩子在面临考试压力、家庭矛盾时,抽动症状可能会更加明显。

四、环境因素:生活中的“隐形杀手”

- 家庭环境:家庭破裂、父母感情不好等可能造成孩子心理创伤并增加抽动症风险。家长对孩子要求过高、过度批评指责,也会给孩子带来巨大的心理压力,诱发或加重抽动症状。

- 生活习惯:模仿他人抽动症、眨眼等习惯可能成为抽动症。此外,孩子长期处于紧张、压力大的环境,如家庭关系紧张、学习负担过重等,容易引发抽动症。长时间使用电子产品、不良的生活习惯、缺乏锻炼等,也被认为是抽动症的潜在诱因。

- 社会环境:社会竞争日益激烈,孩子们面临的压力越来越大。在学校里,学业成绩的竞争、同学关系的处理等;在社会上,各种信息爆炸式地涌来,孩子们容易受到不良信息的影响,这些都可能对孩子的心理和生理产生负面影响,增加抽动症的发病风险。

五、感染因素:免疫系统的“反击”

部分患儿可能因上呼吸道感染、链球菌感染等引起抽动症。感染引发的自身免疫反应,可能攻击神经系统,导致抽动症发作。研究显示,患者的发病与溶血性链球菌感染的免疫反应有关,部分患者免疫抑制剂治疗有效。

六、孕产因素:生命早期的“影响”

母孕期高热、难产史、生后窒息史、新生儿高胆红素血症、剖宫产等这些都是引发儿童抽动症的病因。在胎儿发育过程中,这些因素可能对神经系统造成一定的影响,增加了孩子日后患抽动症的风险。

七、免疫与内分泌因素:身体内部的“失衡”

免疫系统和内分泌系统的异常也被认为是抽动症的可能诱因之一。例如,某些研究表明,免疫功能的紊乱可能与抽动症的发生有关。而内分泌系统的异常,如甲状腺激素、性激素等分泌异常,也可能影响神经系统的正常功能,从而诱发抽动症。

八、应对策略:多方合力,守护孩子健康

面对儿童抽动症高发的现状,需要家长、学校、社会和医疗机构等多方合力,为孩子创造一个健康、和谐的成长环境。

- 家长:要给予孩子足够的关爱和支持,营造温馨和谐的家庭氛围。关注孩子的情绪变化,及时与孩子沟通,帮助他们缓解压力。合理安排孩子的学习和生活,避免过度劳累。

- 学校:老师要关注学生的身心健康,及时发现有抽动症状的孩子,并给予理解和帮助。减轻学生的学习负担,开展心理健康教育,培养学生的心理素质。

- 社会:加强对儿童心理健康的宣传和教育,提高社会对儿童抽动症的认识和理解。减少对抽动症孩子的歧视和误解,为他们创造一个包容的社会环境。

- 医疗机构:加强对儿童抽动症的研究和治疗,提高诊断和治疗水平。为抽动症孩子提供专业的医疗服务和康复指导。

儿童抽动症高发是由多种因素共同作用的结果。了解这些原因,有助于我们更好地预防和治疗抽动症,为孩子的健康成长保驾护航。让我们共同努力,为孩子们创造一个更加美好的未来。