原创 民国往事之西北“尕司令”之乱

改写后的文章:

在民国时期,每当提到大西北,熟悉历史的人都会不自觉地联想到马家军。要了解马家军的历史,我们得从清朝左宗棠平定陕甘之乱开始讲起。那时,左宗棠平定了西北的叛乱后,很多叛军将领纷纷归顺清朝。归顺后的这些将领被安置在西北地区,协助清政府维持当地的统治。渐渐地,马家军的势力开始逐步壮大,掌控了西北的政治和军事大权。

尽管马家军在西北一度是地方上的强大势力,但西北地区的贫困限制了其军队的规模。此外,马家军内部的矛盾不断,分裂为多个派系,包括“青马”、“宁马”和“甘马”。尽管这些派系之间没有发生严重冲突,但小规模的摩擦依然频繁发生,因此马家军并非铁板一块。

民国建立后,马家军的领袖们选择了依附于北洋政府。然而,北洋政府的统治者并不完全信任这些地方军阀,他们派遣自己的亲信担任西北各部门的负责人。在这一时期,西北虽然偶尔爆发了一些小规模的暴乱,但总体上影响不大。

然而,在第二次直奉战争之后,冯玉祥被任命为西北边防督办,西北地区随之爆发了自清朝陕甘之乱以来最为严重的动乱。马家军的“尕司令”马仲英与冯玉祥的国民军发生激烈对抗,这场冲突造成了大量的人员伤亡,历史上称之为“河州事变”。

1925年,冯玉祥任命刘郁芬为甘肃军务督办。冯玉祥在与张作霖和吴佩孚作战的同时,将甘肃作为自己的后方基地进行大规模征兵和征收军粮。甘肃本已贫困,加上冯玉祥的高压政策,使得该地区更加荒凉和不堪。然而,尽管马家军对冯玉祥的干预感到不满,然而他们根本无力反抗,只能勉强忍受。

河州是马家军的发源地,也是他们的老家。为了在冯玉祥面前表现自己的忠诚,刘郁芬派结拜兄弟赵席聘担任河州镇守使,赵席聘在当地大肆搜刮百姓财富,甚至不顾当地民族习俗,抓捕宗教人士。这样的行为引起了马家军“青马”派首领马麒的不满。在家族聚会时,马麒曾感叹道,如果有哪个马家成员能够站出来与冯玉祥抗争就好了。

马麒的这一句话看似只是抱怨,但却深深激起了一个年轻人的反应。这个人正是马麒的侄子——年仅17岁的马仲英。马仲英的父亲曾是马麒的部下,在家族中地位较高。当时的马仲英痛感冯玉祥的压迫,决定带兵反抗。虽然马麒一开始对这个乳臭未干的小子并不重视,甚至当面呵斥他,但马仲英并未因此放弃,反而更加坚定了自己的决心。

之后,马仲英的父亲在与国民军的交涉中被杀害,这一事件彻底激发了马仲英的愤怒,他立誓要为父亲报仇并与冯玉祥的国民军决一死战。

1928年5月2日,马仲英联合姐夫马虎山及家族其他成员,袭击了循化县政府,劫持县长,释放了监狱里的犯人,还攻击了国民军的征兵处,杀死了十三名士兵,夺取了一些军火,成功组建了一支由百人组成的队伍。随着更多百姓的加入,马仲英的队伍迅速壮大,被称为“黑虎吸冯军”,并打出了“不杀回汉,只杀国民军官员”的口号,这一口号极大地获得了民众的支持。

随着军队的扩张,马仲英多次进攻河州。虽然国民军在刘郁芬的支援下成功反击,马仲英也屡遭失败,但他依然不放弃对抗,持续进行反抗行动。马仲英年少时的号召和目标原本是希望避免民族矛盾,但随着战事的残酷和军队的壮大,内部腐化,战斗中对平民的屠杀逐渐增加,导致了大量无辜百姓的死伤,河州的灾难可谓是西北一场巨大的浩劫。

随着马仲英的反抗持续深入,他的行军路线不断变动,从西北到青海,甚至向甘肃、宁夏等地扩展。尽管战斗屡屡失败,冯玉祥也始终未能彻底消灭他。马仲英最终选择独立作战,并拒绝冯玉祥的收编。甚至在冯玉祥收编他为国民军时,马仲英始终坚持自己独立的军事力量,拒绝臣服。

1929年,马仲英继续游走于各地,带领部队征战四方,虽然面临接连的失败,他的反抗并没有停止。到1930年,马仲英依然不屈服于任何势力,试图与马鸿逵联合,但部队内部的变故导致他最终独自一人前往北平。此后,马仲英与马廷勷的矛盾加剧,并逐渐成为民国时期西北一个不可忽视的军事人物。

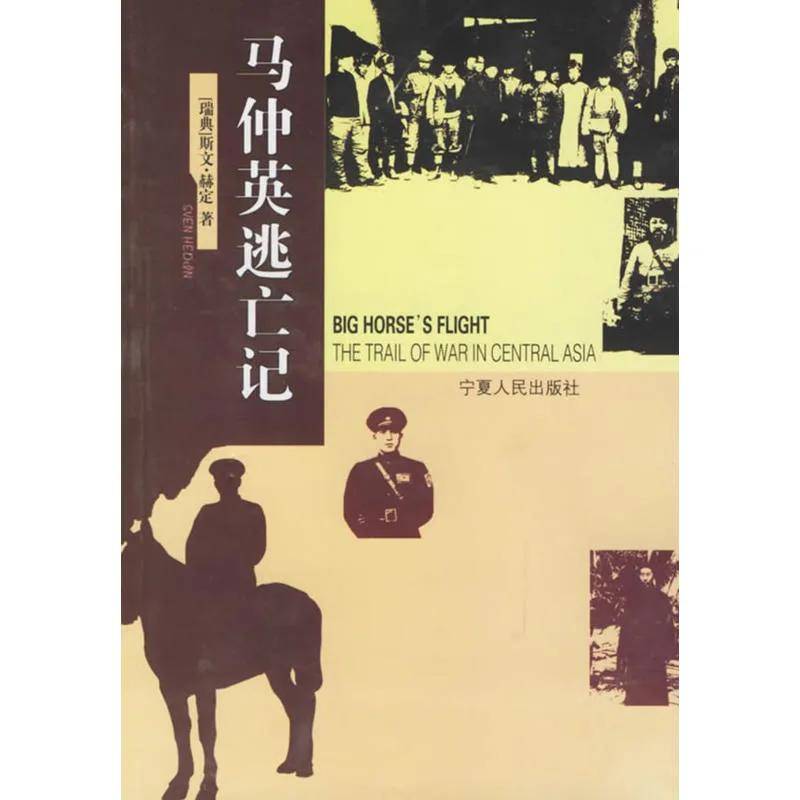

马仲英虽然屡屡失败,但他始终保持着自己的独立性和坚强意志,直到1934年他被卷入苏联与盛世才的政治斗争中,并最终消失在历史的长河中,关于他的死亡依然存在诸多猜测。

下一篇:数独游戏都是九宫格的吗?